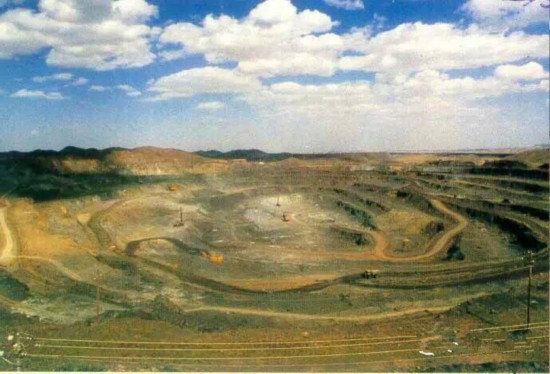

纳岭沟铀矿床施工现场

铀矿基地位置示意图

【研究基础及局限性】

上世纪90年代初,前人主要以前苏联地质学家在中亚地区提出的“区域层间氧化带型”成矿理论为指导,以“次造山带”、“渗入型盆地”、“黄色或红色与灰色岩石过渡部位—过渡带”为主要找矿标志,开展砂岩型铀矿研究预测与找矿工作。

但是,此水成铀矿理论和找矿标志对含矿层同沉积和沉积后构造演化、古水动力环境演化、后期还原改造作用等分析研究尚未深入,具有很大的局限性,束缚了找矿思路。

准钒钙铀矿

【在分析对比中找到不足】

从2000年开始,核工业二○八大队在广泛收集前人地质资料的基础上,重新进行了科学研究与预测工作,在深入分析鄂尔多斯盆地沉积构造背景及演化规律的基础上,与中亚地区中卡兹库姆、阿穆达林以及美国得克萨斯、克罗拉多等产铀盆地的成矿地质条件进行了充分对比,认为鄂尔多斯盆地沉积构造背景及演化等砂岩型铀成矿地质条件与国外产铀盆地有着明显的不同,“次造山带”、“渗入型盆地”、“黄色或红色与灰色岩石过渡部位—过渡带”等主要找矿标志在鄂尔多斯盆地并不适用。

【创新找矿标志和成矿模式】

结合鄂尔多斯盆地自身的特殊性,核工业二○八大队创新性提出了“盆地具有利于铀成矿的大型单斜构造及其相对稳定的继承性构造演化”、“砂岩型铀矿不一定均受次造山带的控制” 、“盆地在地台阶段(侏罗纪—白垩纪)具有一个完整的地下水补、迳、排系统,具有利于形成层间氧化带及铀矿床的古水动力环境”、“灰绿色砂岩可作为含油、煤盆地砂岩型铀成矿预测评价新的岩石地球化学标志,灰色与灰绿色砂岩的接触部位是铀富集的最有利部位”等适用于鄂尔多斯盆地及我国其他中新生代沉积盆地砂岩型铀矿的找矿标志,进一步总结了盆地“古层间氧化带型”的新铀成矿模式。

【意义和新发现】

上述研究成果的提出,打破了“黄色或红色氧化带控矿”、“次造山带控矿” 、“渗入型盆地控矿”和“卷型铀矿床”等传统的水成铀矿理论,并以此为指导,依次发现了皂火壕特大型、柴登壕大型、纳岭沟特大型、大营超大型和磁窑堡中型等“古层间氧化带型”砂岩铀矿床,取得了我国铀矿找矿史上的首个重大突破。

【奖项与荣誉】

鄂尔多斯盆地铀矿科技创新与突破获国家科技进步二等奖1项、国防科技进步一等奖1项、国防科技进步二等奖2项、全国十大地质找矿成果2项、全国十大地质科技进展1项和全国优秀地质找矿项目1项等荣誉。

【研究基础及局限性】

上世纪90年代初,核工业二○八大队同样以“层间氧化带型”砂岩铀成矿理论为指导,以大间距、大剖面钻探工程为主要找矿手段,按照“黄色或红色与灰色岩石过渡部位—过渡带”为主要找矿标志,开展了“层间氧化带型”砂岩铀矿的找矿工作,并发现了努和廷铀矿床。

但是,在这一期间人们对努和廷矿床成因及二连盆地找矿思路还没有形成统一认识,“双向物源、双向汇水、双向成矿”等观点均不能很好解释努和廷铀矿床的成因。加之努和廷矿床地浸开采试验不成功,同时受当时地勘投入急剧下降等因素的影响,1997—2003年,二连盆地及努和廷矿床的勘查工作几乎中断。

【在分析对比中找到不足】

本世纪初,随着对二连盆地铀成矿条件研究的进一步深入,核工业二○八大队对砂岩型铀成矿的构造—地层学、多幕裂陷作用下沉积充填演化史进行了系统的科学研究,认为二连盆地为夹持于隆起间的“碎盆群”,这既不同于中亚地台上的大型盆地,也不同于美国科罗拉多高原上的山间盆地,更不同于我国伊犁、松辽和鄂尔多斯等中新生代沉积盆地,断拗转换为古河谷形成和大规模骨架砂体发育的有利构造背景,后期构造反转促进了含氧含铀水的渗入作用。

【创新性提出“古河谷型”和“同沉积泥岩型”成矿模式】

跳出“层间氧化带型”的固有找矿模式,核工业二○八大队转变了二连盆地的找矿思路,在盆地中东部圈定出了一条长达100多公里的早白垩晚期古河谷,创新性提出了二连盆地“古河谷型”砂岩铀矿的成矿模式。

随着我国核电建设加快发展,铀资源需求急剧增加,核工业二○八大队转变了努和廷铀矿床的评价思路,创新性提出了“湖泛事件控制了铀矿床的形成”、 “铀矿体的形成受控于湖泊扩张体系域的湖泛事件,每次湖泛事件的中晚期铀富集成矿,最大湖泛事件形成了主矿体”、 “富有机质和黄铁矿暗色泥岩控制了铀矿的分布空间”等认识,建立了“同沉积泥岩型”努和廷矿床的铀成矿模式。

钒铅铀矿

钒铅铀矿

【意义和新发现】

“古河谷型”砂岩铀矿成为二连盆地重点找矿类型,至今发现了巴彦乌拉大型、赛汉高毕中型古河谷砂岩铀矿床及哈达图等一系列砂岩铀矿产地,取得了我国铀矿找矿史上的又一个重大突破。上述创新性的提出,有效指导了努和廷矿床铀资源规模的进一步扩大和外围矿产地的发现,展示了二连盆地铀成矿的多样性,进一步拓展了二连盆地的找矿领域。

【奖项与荣誉】

二连盆地铀矿勘查科技创新与突破获国防科技进步二等奖2项、全国十大地质找矿成果2项、中核集团公司科学技术二等奖1项。

鄂尔多斯盆地含矿层碳酸盐含量较高,采用国际上传统的酸法浸出容易形成“CaSH2”造成管道堵塞,所以必须寻求新的地浸工艺方法进行开采。

【突破5项关键技术】

2012年,核工业北京化工冶金研究院和中核内蒙古矿业有限公司首选纳岭沟铀矿床开展了现场地浸试验及矿床经济预可行性研究,相继突破了5项关键技术,包括:

①厚含矿含水层浸出液流向控制技术;

②碱性地层快速形成中性浸出环境技术;

③强还原地层氧化剂分段浸出技术;

④地下水静水位埋深大的浸出液提升技术;

⑤中性浸出变塔吸附淋洗工艺技术

【意义】

这5项关键技术取得了“CO2+O2”浸出工艺的突破性成果,丰富了CO2+O2中性地浸采铀基础理论,为开发鄂尔多斯盆地厚含矿含水层、高碳酸盐、强还原性地层砂岩型铀矿床提供了技术保障。

中核集团计划在“十三五”期间,采用“CO2+O2”的浸出工艺,将纳岭沟铀矿床建设成为千吨级现代化地浸铀矿山,计划在“十三五”期间,采用酸法浸出工艺,再将巴彦乌拉铀矿床建设成为一座现代化地浸铀矿山。

【奖项与荣誉】

“纳岭沟特大型砂岩铀矿床详查与CO2+O2地浸采铀技术创新”获2014年度全国十大地质科技进展。

内蒙古惊现中国最大世界级铀矿

2012年11月4日,内蒙古中部大营地区铀矿勘查取得重大突破,发现国内目前最大规模的可地浸砂岩型铀矿床。该地区累计控制铀资源量已经跻身于世界级大矿的行列。 【详细】

内蒙古发现7处大型以上铀矿床铀资源量居全国首位

“十二五”期间内蒙古累计投入地勘资金498.7亿元,先后发现大营、努和廷等7处大型以上铀矿床,已探获的铀资源量居全国首位。【详细】

1、铀,是一种极为稀有的放射性金属元素,在地壳中的平均含量仅为百万分之二。铀矿是矿石家族中的“玫瑰花”,色彩绚丽,却具放射性。

2、铀资源是核军工和核电的重要原料,被喻为核工业的“粮食”。

3、在“粮仓”的“朋友圈”中,核地质处于产业链最前端,任务是将埋藏在地下的“粮食”找出来。中核集团核工业二〇八大队齐聚了一群“找粮人”。

4、储量及分布:我国已探明铀储量为7万吨。共探明大小铀矿床(田)200多个,主要分布在江西、广东、湖南、广西,以及新疆、辽宁、云南、河北、内蒙古、浙江、甘肃等省区。

5、现场地浸试验,又称现场地浸条件试验、抽注浸出试验。是在室内浸出试验获得肯定结果的基础上,在矿床天然埋藏条件下进行的试验工作。其任务是了解矿床进行半工业试验的必要性,提出边界指标和为下一步半工业试验提供设计依据,确定在矿床选择的试验地段上采用地浸法浸出金属的地质工艺参数。

(内蒙古客户端编辑 哈丽琴)