第三章:寻找最早的复制子

上世纪60年代之后,针对生命的起源问题,科学家分成了三大阵营。有些人相信生命起步于原始生物细胞的形成;有些人认为最先形成的是新陈代谢系统;还有些人认为基因和复制最为重要,并开始思索最初的复制子(replicator)究竟是什么样的——当时的主流思想认为,复制子由RNA构成。

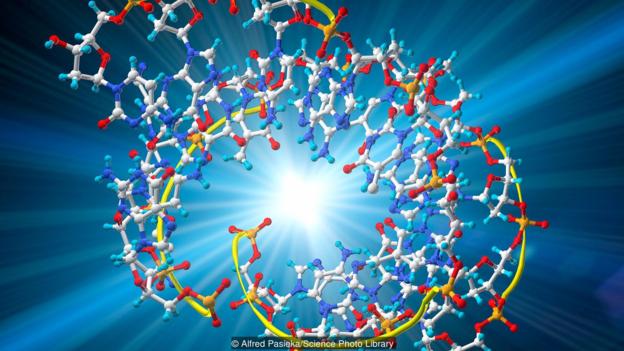

上世纪60年代,科学家已经有了足够的理由相信RNA是所有生命的起源。具体来说,RNA拥有一些DNA不具备的功能。它是一条单链分子,因此它可以将自己折叠成各种不同的形状。RNA的这一特点和蛋白质很相似。蛋白质也是长链分子,可以组合成各种复杂的结构,只不过由氨基酸、而非核苷酸构成。

这便是蛋白质最神奇的能力的关键所在。有些蛋白质能加速(又称催化)化学反应,它们被称作酶。人类的肠道中就有许多酶,它们能将食物中的复杂分子分解为较为简单的分子(如糖等),以便被细胞吸收。如果没有了酶,你就无法生存。

莱斯利·奥格尔和弗朗西斯·克里克猜测,如果RNA能像蛋白质一样折叠的话,也许RNA也可以形成酶。若真是这样,RNA也许就是最早出现的多功能有机分子,既能像DNA一样存储遗传信息,又能像某些蛋白质一样催化化学反应。

这是一个诱人的想法,但一连十几年,他们都没能找到证据。

图为2007年的托马斯·切赫。

上世纪80年代初,生物化学家托马斯·切赫(Thomas Cech)与科罗拉多大学波尔多分校的同事们对一种名叫四膜虫(Tetrahymena thermophila)的单细胞生物进行了研究。它的一部分细胞器中含有RNA链。切赫发现,有一部分RNA有时会和其它RNA分离开来,就好像被剪刀剪断了一样。该团队移除了所有可能起作用的酶和其它分子,但RNA依旧如此。就这样,他们发现了第一种RNA酶:一小段可以从原本所属的RNA长链上自行脱离的RNA片段。

切赫于1982年发表了自己的研究结果。一年之后,另一支研究团队发现了第二种RNA酶,取名为核酶(ribozyme)。科学家在短短一年中相继发现了两种RNA酶,说明RNA酶的种类还有很多。一时间,“生命源自于RNA”的理论看上去前景大好。

哈佛大学的沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)本是一名物理学家,但他对分子生物学产生了浓厚的兴趣,并成为了人类基因组测序的最早一批支持者之一。1986年,他在《自然》期刊上发表的一篇论文中提出,生命正是从“RNA世界”中起源的。吉尔伯特认为,在进化的第一阶段,“RNA分子主要起到了催化剂的作用,在一堆核苷酸的混合物中将自己组装了起来”。通过剪切和复制不同的RNA片段,RNA分子逐渐形成了更具实际意义的序列。最终,它们找到了制造蛋白质和蛋白质酶的方法,RNA也逐渐向现代生命形式转化。

RNA世界学说可以很好地解释生命从无到有的演变过程。不需要依赖原始的化学物质混合物自发地形成各种有机分子,无所不能的RNA分子自己便可以包揽全部工作。2000年,RNA世界学说获得了一项重要的证据支持。

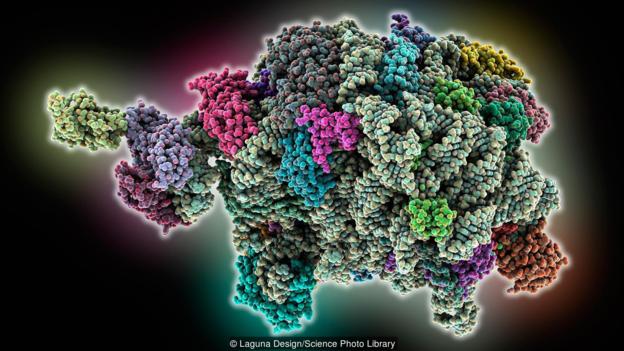

核糖体可以制造蛋白质

托马斯·施泰茨(Thomas Steitz)用了30年时间,潜心研究活细胞中的分子结构。而在上世纪90年代,他遇到了一项重大挑战:分析核糖体的结构。

每个活细胞中都有核糖体。这个巨大的分子会读取RNA中的信息,然后将氨基酸组合在一起形成蛋白质。你身体的大部分都是由核糖体制造出来的。此前人们认为,RNA只不过是核糖体的一部分而已。但在2000年,施泰茨的研究团队详细地分析了核糖体的结构,发现RNA其实是核糖体中的催化核心。这一点至关重要,因为核糖体对于生命来说具有根本性的意义,并且自古有之。而这样一个关键的细胞器居然以RNA为基础,RNA世界学说就显得更加可信了。

这一发现令RNA世界学说的支持者们大为振奋。施泰茨因此获得了2009年诺贝尔奖。但质疑的呼声也接踵而至。

RNA世界学说从一开始就存在两处疑点。其一,RNA真的能靠一己之力、承担起全部生命功能吗?其二,它真的是在早期的地球上形成的吗?

吉尔伯特提出RNA世界学说至今已经过去了30年,我们仍未找到确凿的证据,证明RNA能够完成理论中声明的那些任务。RNA的确是一种能干的分子,但它也许并没有那么多才多艺。因此我们必须解决一个问题。如果生命源自于RNA分子的话,那么RNA就必须能对自己进行复制,即拥有自我复制的能力。但目前我们还未发现过能够自我复制的RNA或DNA。RNA或DNA的复制过程需要大量酶和其它分子的参与。因此,上世纪80年代末,几名生物学家开始了一次看似疯狂的研究:人工制造出能够自我复制的RNA。

图为杰克·绍斯塔克。

RNA也许并不能承担起催生生命的重任。

哈佛大学医学院的杰克·绍斯塔克(Jack Szostak)便是第一批参与该项目的科学家之一。他对切赫的RNA酶产生了兴趣。“我觉得这项研究很酷,”他说道,“从理论上来说,RNA也许是有可能在自我复制过程中发挥催化作用的。”

1988年,切赫发现了一种RNA酶,可以制造出一条包含10个核苷酸的RNA短链。而绍斯塔克也开始在实验室中试图研发新的RNA酶。他的研究团队生成了各种各样的随机序列,然后对这些序列展开测试,观察哪些具有催化活性。然后将它们分离出来,做出微调,再用它们进行测试。

10轮实验之后,绍斯塔克终于合成了一种RNA酶,能够使反应速度提高到原来的700万倍。他们证明了RNA酶的功能非常强大,但却无法对自身进行复制。这条路终究行不通。

2001年,绍斯塔克之前在麻省理工学院教过的学生戴维·巴特尔(David Bartel)取得了重要进展。他合成了一种名叫R18的RNA酶,可以按照已有模板、向RNA链中加入新的核苷酸。换句话说,这种酶并不是随机地添加核苷酸,而是完成了正确的序列复制。

这虽然算不上自我复制,但也是一次可喜的进步。R18是一条由189个核苷酸构成的长链,可以向另一条RNA链中添加11个核苷酸,占自身长度的6%。理想情况下,只要它多复制几次,就能生成一条和它一样包含189个核苷酸的长链了。

DNA在早期地球上的形成过程并不容易

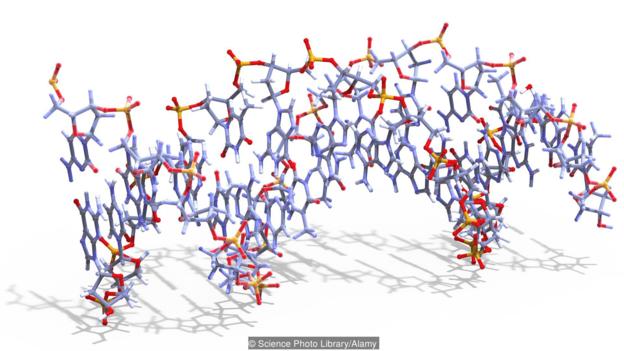

图为苏糖核酸(TNA)的分子结构。

2011年,剑桥分子生物实验室的菲利普·霍利格(Philipp Holliger)做了一次出色的尝试。他的研究团队对R18进行了修改,合成了tC19Z。tC19Z一次可以复制95个核苷酸,占自身长度的48%。虽然这已经远远超出了R18能够复制的长度,但离100%的目标还有一定距离。

加州斯克利普斯研究所的杰拉德·乔伊斯(Gerald Joyce)和特蕾西·林肯(Tracey Lincoln)也开展了这方面的研究。2009年,他们合成了一种能够以间接方式实现自我复制的RNA酶。

这种RNA酶可以将两段RNA片段结合在一起,合成一种新的酶。后者再将另外两段RNA片段结合在一起,形成了第一种酶的复制品。只要原材料充足,这个过程就可以无止境地循环下去。但这些酶只对特定的RNA链起作用。

很多RNA世界学说的怀疑者认为,这一理论的致命之处在于,我们找不到能够自我复制的RNA。这样看来,RNA似乎无法承担生命起源的重任。雪上加霜的是,化学家无法凭空造出RNA。与DNA相比,RNA看似是一种简单的分子,但事实证明,合成RNA是一件极其困难的事情。

问题在于,我们虽然可以分别合成糖和核苷酸的基团,但却无法把它们连接在一起。

到了90年代初,科学家已经意识到了这个问题。很多生物学家因此对RNA世界学说产生了怀疑。也许早期地球上还存在另一种比RNA更简单的分子,能够在早期的原始化学物质混合物中将自己组装起来、并开始自我复制。也许这种分子最先出现,然后才出现了RNA、DNA等等。

1991年,哥本哈根大学的彼得·尼尔森(Peter Nielsen)提出了一种可能的原始复制子。它就像经历了大量改动后的DNA。尼尔森保留了DNA中的碱基(A,T,C,G),并用聚酰胺取代DNA中的糖类作为骨架。他把这种新分子称作聚酰胺核酸,简称PNA,后来又被称作多肽核酸。

人们从未在自然界中发现过PNA的存在,但它的特性与DNA十分相似,PNA链甚至能取代DNA分子中的一条链,碱基配对仍能照常进行。并且就像DNA一样,PNA也能形成双螺旋结构。

史丹利·米勒对此产生了浓厚的兴趣。他本就对RNA世界学说有所怀疑,在他看来,PNA更可能是最早出现的遗传物质,2000年,米勒找到了更加有力的证据。此时他已年逾七旬,身体欠佳,但他仍未放弃研究。他重复了自己当年的经典实验,只不过这一次使用的原料为甲烷、氮气、氨气和水,最终得到了PNA的聚酰胺骨架。这说明早期地球上形成的很可能就是PNA,而不是RNA。而其他化学家也提出了不同形式的核酸。

2000年,阿尔伯特·埃申莫瑟(Albert Eschenmoser)合成了苏糖核酸(简称TNA)。TNA与DNA基本相同,只不过构成骨架的糖类型不同。TNA链也可以构成双螺旋结构,还能与RNA相互复制信息。此外,TNA也能折叠成复杂的形状,甚至可以和蛋白质结合在一起。这说明TNA也许和RNA一样,也能发挥酶的作用。

2005年,埃里克·梅格思(Eric Meggers)合成了乙二醇核酸,也可以形成双螺旋结构。这些核酸的合成者都支持自己的观点、互不相让。但在自然界中,我们从未发现过这些核酸的踪迹。因此,如果原始生命确实采用过这些核酸的话,后来肯定又弃之不用、改用了RNA和DNA。事实有可能是这样,但我们依然缺乏证据。因此,RNA世界学说的支持者们仍处于进退两难的窘境之中。

从另一方面来看,RNA酶确实是存在的,而且在核糖体中占据了核心地位。但人们仍未找到能自我复制的RNA,也想象不出RNA最初是怎样在原始物质混合物中形成的。其它形式的核酸或许能解决后一个问题,但又找不到它们在自然界中存在的依据。

我们只能得出这样的结论:RNA世界学说虽然看上去可信,但并不是全部的真相。

与此同时,自上世纪80年代以来,另一种理论也在逐渐兴起。该理论的支持者认为,生命并非源自于RNA或DNA、或其它遗传物质,而是从演变出了某种能够利用能量的机制开始的。