呼和浩特市关帝庙小学的教师在上课。

百年大计,教育为本。

从无到有、从小到大,自治区成立70年来,教育事业如同北疆大地上升起的彩虹,亮丽夺目。

从小学到大学,从普通教育到职业技术教育,从幼儿教育到成人教育,完整的教育体系已然成形。

从城镇到乡村,从课堂到网络,一张覆盖各地各类人群的教育网布局合理、门类齐全。

进入新世纪以来,特别是党的十八大以来,教育事业迎来蓬勃发展的春天。

抓普及、促均衡、调结构、强内涵、建体系,全区各级各类教育健康向上,稳步发展,为打造祖国北疆亮丽风景线、建设现代化内蒙古凝智聚才。义务教育均衡发展步伐加快,均衡办学条件,均衡师资,让孩子们站到同一条起跑线上。

高中阶段教育基本普及,多样化、特色化发展步伐加快,为每个梦想的实现蓄积能量。现代职业教育体系建设初见成效,职业教育人才成长通道逐步建立;高等教育大众化,高校建设内涵化,创新能力逐渐凸显,高等教育服务经济社会发展的能力日益增强。

优先重点发展民族教育,各学段少数民族在校生所占比例均超出其人口所占比例,少数民族受教育规模和程度实现历史新高。

6700余所各级各类学校,364.4万在校学生,鲜明的地区特色和民族特色,如今的内蒙古教育事业托起了让每个人享有人生出彩机会的希望。

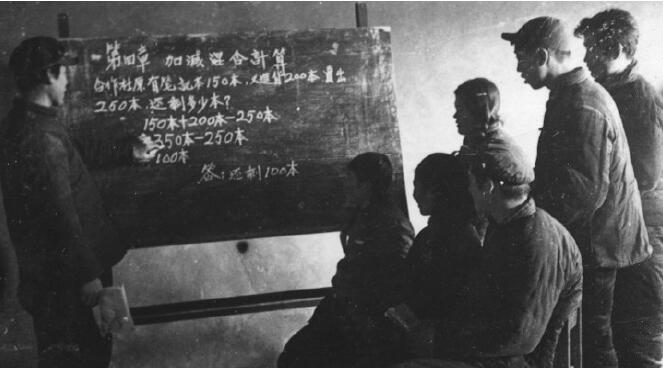

1955年11月,科右前旗学生正在学习算术。

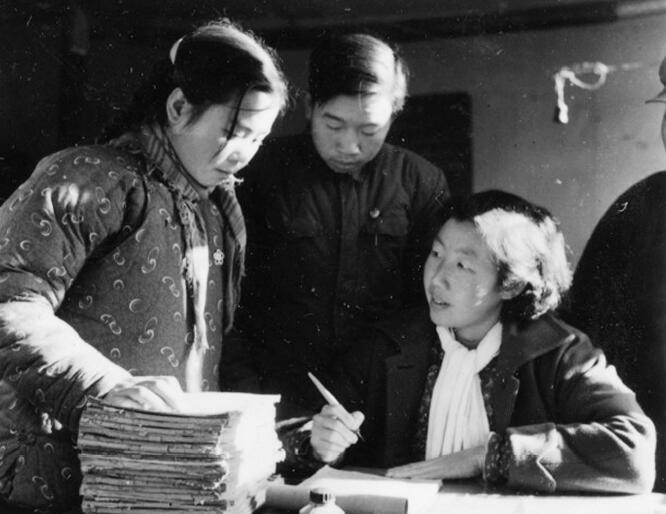

1962年12月,商都县商都中学的高三语文老师和学生们一起批改作业。

2015年1月12日,西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔幼儿园的老师带着孩子们捏橡皮泥。

内蒙古大学蒙学院2017届毕业生身穿民族服装庆祝毕业。

【链接】发展历程

1950年,内蒙古地区的小学初步统一了教材。

1954年,内蒙古自治区第一次民族教育工作会议召开,明确了“优先、重点”发展民族教育的方针。

1957年,呼和浩特市新城区满族小学建成开学。同年,内蒙古大学建成开学。

1977年,国家恢复高校招生考试制度后,自治区组织统一命题考试,各高校录取本、专科新生3228人,其中本科2305人,专科923人。

1982年,内蒙古大学、内蒙古师范大学、内蒙古医学院、内蒙古农牧学院被列为全国首批硕士学位授予单位。

1989年,中国第一胎“试管绵羊”、中国第一胎“试管牛”在内蒙古大学实验动物研究中心诞生,这标志着中国在该领域的研究已经达到世界先进水平。

1990年,全区中小学基本实现了“一无两有”,350个内地牧区旗县的中心小学实现了“两主一公”。全区100多个旗县(市区)基本普及初等教育。

2000年,教育部批复,同意内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建内蒙古民族大学。

2007年,内蒙古在西部省区率先实现“两基”达标“,普九”人口覆盖率达到100%。

2008年,内蒙古实现全区义务教育阶段学生免学杂费、免教科书费。

2011年,内蒙古对普通高中蒙古语授课所有学生、中等职业学校所有学生及普通高中汉语授课家庭经济困难学生,实行免学费和免费提供教科书的政策。

2012年,内蒙古对高中阶段的所有学生全面实施“两免”政策,实现小学、初中和高中阶段12年免费教育。

2014年,对具有内蒙古户籍且录取时为城乡低保家庭子女的新生,考取普通高校本科类的一次性资助4万元,考取专科或高职高专类的一次性资助3万元。

2015年,25个旗县(市区)通过国家均衡发展认定。同年,学生资助体系完成从学前教育到研究生教育的覆盖。

2016年,义务教育有34个旗县(市区)通过国家均衡发展认定。“两免一补”拓展为“两免两补”。92个旗县(市区)建成同频互动课堂。高等教育“双一流”建设启动。15所高职院校举办本科层次职业教育。校园足球形成我区特色的赛事体系,国家级、自治区级足球特色学校覆盖全区50%以上的中小学。

内蒙古教育的明天

着力办好人民满意的教育。教育是富民强区的百年大计。要坚持教育优先发展战略,落实立德树人根本任务,深化教育领域综合改革,提高教育质量,促进教育公平,扩大教育开放,构建各级各类教育协调发展格局。加大统筹城乡基础教育发展力度,鼓励普惠性幼儿园发展,完成县域义务教育均衡发展目标任务,完善12年免费教育机制,扩大优质教育资源覆盖面。优先重点发展民族教育,保持民族教育国内先进水平。大力发展职业教育,为我区建设发展培养更多技能人才。提高高校教学水平和创新能力,抓住国家推进“双一流”建设机遇,建设一批具有国际水准的优势学科、特色专业和重点实验室,引领我区高等教育内涵式发展。加强继续教育、老年教育和特殊教育,支持和规范民办教育发展。(摘自自治区第十次党代会报告)