去往沙漠之前,心中的景象是黄沙漫天、寸草不生的贫瘠。

来到沙漠之后,眼前的景色是绿植茵茵、文明有致的生意。

库布其,一个略带传奇色彩的地名。它不仅指代全国第七大、离北京最近的沙漠,也承载着三代人接力变革,生态、经济双赢的故事,更打造了治沙经验输出、搭建人类命运共同体的模式。

在过去,生态保护与经济发展常被视为“鱼与熊掌”不可兼得,但回首库布其的治沙史,可以发现,保护生态环境与发展经济互促共进;尊重环境规律,合理利用生态资源,经济便会持续健康发展,反哺生态建设,实现人与自然和谐相处。

沙漠之殇

上个世纪八九十年代,库布其沙漠流传着一首民谣:

四句诗,三句离不开沙。

东西绵延400公里,南北横亘50公里的库布其沙漠被称为“死亡之海”,赤地千里,飞鸟难越。

80年代黄沙漫天的库布其

牧民倚坐在沙区枯树上,守望孤独。

库布其的治沙路从一开始就不好走。沙漠生态修复投资大,周期长,见效慢,没有资金支持这“赔钱的买卖”,农牧民愿意守护土地家园,但单凭一己之力也难以与绵延的沙丘抗衡。

种下的树不多久便会被移动沙丘吞噬。沙漠中没有路,只能用骆驼出行。居住在库布其沙漠的孩子往往被黄沙所困,十多岁还上不了学。

骆驼是农牧民唯一的交通工具

因为沙漠阻隔,孩子十一二岁还没有上学。

黄沙成金

库布其人意识到,困在沙地只能陷入贫穷的恶性循环,只有走出去,才能看到发展的希望。

1997年,在政府的支持下,13万库布其儿女开始“会战式”地修建第一条贯穿沙漠南北的穿沙公路。

穿沙公路

修路必然先固沙,路旁的草树不活,路也很快会被风沙淹没。三年里,库布其人反复尝试,种死不计其数的树,终于在1999年,穿沙公路三级油路全线贯通。

公路的建成极大地缩短了沙漠腹地与对外地区的运输里程,带动了交通、生产等各方面的发展。

穿沙公路的建成只是第一步。生态建设投入大,没有产业和效益的驱动,难以持久。

在固沙绿化,不断尝试各种植物的过程中,库布其人发现甘草的存活率高、防沙固氮效果好,可以改良土壤,甘草根还可以当中药材卖。种甘草可谓是一举多得。于是,甘草开始在库布其大放异彩。

到访过库布其的《时代》周刊记者曾如此记录库布其的甘草发展:

横着长的甘草根

库布其人像发现了大宝藏,甘草种植迅速推广,培育技术得到创新,竖着长的甘草变为“睡”着长,一棵甘草的绿化沙漠面积从0.1平方米扩大到1平方米。甘草种植获得了治理和效益的双丰收。

甘草改良后的沙地依附沙漠里丰富的光、热资源,开始发展大棚和节水灌溉农业为主的现代农业。从甘草到西瓜、西红柿等有机果蔬,再到肉苁蓉、梭梭等中草药,库布其种出一条食品产业链。

库布其沙漠中的阿木古龙甘草产业示范园

沙漠中的光热、生物质能、土地等资源开始被逐步开发,清洁循环利用,发展成了旅游业、光伏能源、养殖业等。

产业一个一个地开发出来,聚成了产业链。

养殖业与光伏产业相结合

产业结构的调整直接带动了技术创新。30年来,百余项创新技术被研发出来。从无人机的飞播技术,到因地制宜的螺旋钻孔、气流法植树,大大提高了植树存活率。科技创新同时也成了引导库布其沙漠治理的最大引擎。

除了带头人王文彪的亿利集团,还有大小各色80多家库布其治沙和沙产业开发企业在库布其奋战。

荒漠不但变成了绿水青山,还进一步变成了金山银山。生态修复、绿色产业和脱贫扶贫被有机地结合起来。有了绿色产业供给的机会和资源,人们不再把沙当作祸害,资本人才纷纷涌入,助力库布其的发展。治沙成了治贫,黄沙成了黄金。

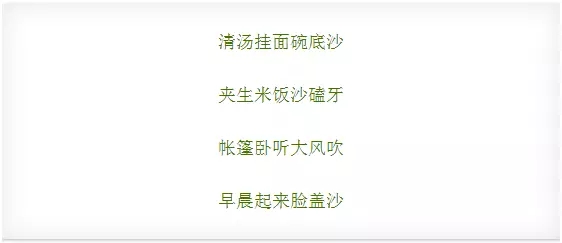

走向世界

今年7月份,一份专家评定库布其沙漠30年治沙成果意见发布,报告从治沙、生态、产业和扶贫多个维度总结了亿利库布其治沙成就。

这是让所有人都欢欣鼓舞的评判。

然而,人们也意识到,虽然治沙在库布其取得了阶段性的胜利,但库布其模式的推广应用并不是不加辩驳的。

库布其人深知,模式的推广要结合不同地域和国家的实情。对现今的库布其而言,最好的推广方式,是专家学者在技术经验上的交流借鉴,而不是由企业牵头就地复制。问题的解决需要依靠当地智慧,库布其模式并非百战不殆。

同时,三载的治沙经验告诉库布其人,治沙要师法自然,治沙不等于消灭沙漠,沙漠也不能全都变成绿洲,在沙漠地区过多绿化无异于竭泽而渔,虽然能短暂性地起到治沙效果,但生态用水却难以长久支撑。库布其治沙一直将沙漠绿化率控制在25%左右,以求达到生态修复和治沙造林的平衡。

《时代》周刊到访库布其时,表达了类似的隐忧,也提出了相应的希冀:

据《时代》报道,沙特阿拉伯和巴基斯坦的团队也参与研究了库布其的经验。文章称,中国拥有很好的机遇,可以向“一带一路”参与国出口绿色科技,利用好价值9000亿美元的跨越中亚古丝绸之路的贸易和基础设施网络。放眼全球,约有20亿人仍在旱地生存,而其中90%在发展中国家。

库布其治沙模式的推广拥有着巨大的潜力,下一步便是如何抓住机遇。

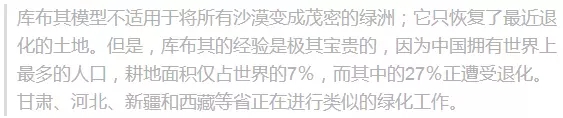

2000年和2016年库布其沙漠卫星遥感图,植被面积显著增加。

2018年正值库布其治沙变革的30周年。库布其的30年,由衰败到兴盛,将黄沙变黄金。库布其模式不仅是个体性、可被复制的案例,也是整个中国逐步走向更集约化、环保化的生态文明的缩影。

如果说30年前,库布其人面对黄沙只能望洋兴叹、敬而远之,30年后,库布其的每一寸沙丘就是库布其人的百宝箱,遍布金银、取用有度。

同样地,如果说30年前,处在改革开放初期的中国还在奋马扬鞭追赶别国的步伐,摸索经济与生态的关系,那么30年后,以“建设生态文明”为民族发展大计的中国向世界证明,经济发展和生态文明是可以和谐共处,相辅相成的。

沙漠治理带来了生态多样性的改善,天鹅也来到了库布其安营扎寨。

配合国家发展战略,中国经验走出国门,去往“一带一路”参与国,向世界传播库布其经验。

这一次,库布其的探索,不再局限于西北沙漠一隅,不再受困于黄河几字湾;这一次,库布其的传奇,将探讨与各国命运休戚相关的课题,写进人类自然社会发展的史书。