图文/杨雪峰

今天看新闻联播,《全球样本,从沙漠到绿洲的沧桑巨变》,讲述了鄂尔多斯人民在库布其沙漠治理中的故事;前几天我校,中国林业最高学府北京林业大学,的老师们来鄂尔多斯调研,和他们有些交流;这几天很多媒体平台上也都相继报道了生态文明建设的实施措施和成果,我自己对此也是感触颇多。

我出生在鄂尔多斯达拉特旗中和西乡最靠西北头的一个小村子乌兰计村,这里北边是滚滚黄河,南边是漫漫沙漠,西面是毛不拉孔兑,东面是沿黄河的达拉摊万亩良田,我的祖辈们就是在沙漠和黄河的南北不断迁移的夹缝中求得一席生存之地。

2008年的村庄

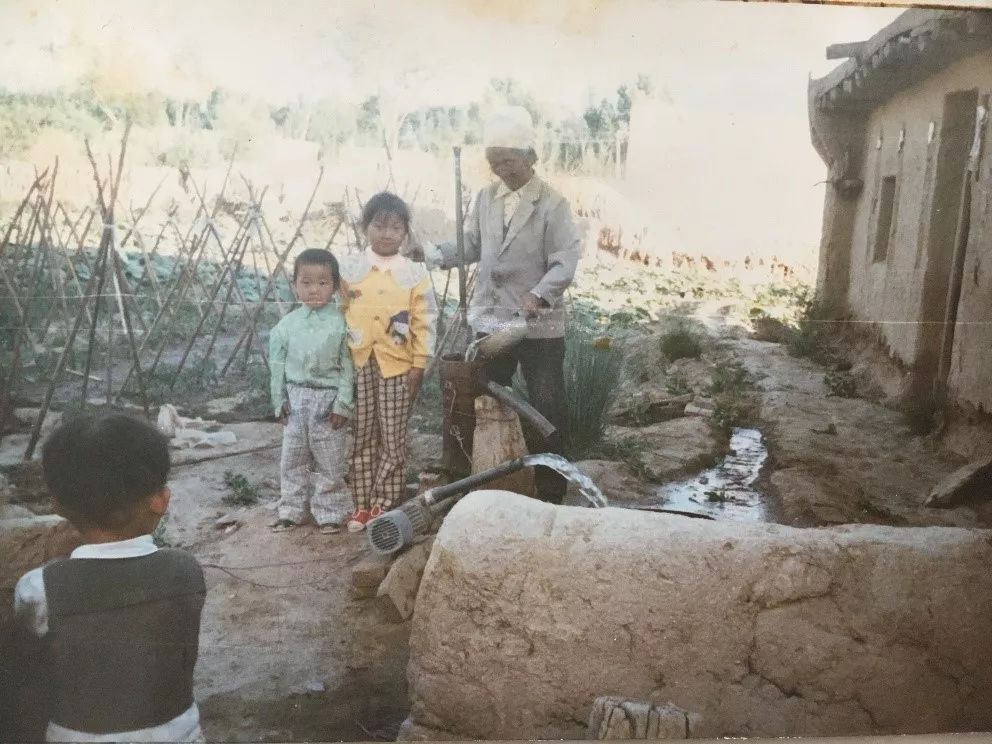

小的时候,那些不能种庄稼的沙地几乎是我们的乐园,折了沙柳做个草帽,戴着草帽去追沙丘上窜行的小壁虎,用沙子和泥做自己的王国和城堡,每天晚上回家脱衣服,大人们都会拿着衣服去外面抖一抖,把衣服兜里、花边边里的沙子抖出去,然后对着我们喊上几句,再弄得满身泥土就直接去沙里睡觉,晚上也别回来了,随着嘻嘻哈哈的声音,一天一天就这样慢慢过去。冬天的时候黄河水会漫过堤坝流回村里,几乎每年冬天我家屋后都是一望无际的冰面,有时候黄河水回来的早,很多庄稼都来不及收,甚至有的伯伯家一年到头颗粒无收。孩子们少年不识愁滋味,一到冬天背着各自的冰车竞赛,然而不知道明年黄河水退之后,叔叔伯伯们又要修垄、挖渠、开地,面朝黄土背朝天进行又一次的开荒。

1996年刚上小学的我和弟弟在姥姥家的菜园里

96年七岁的我到了上学的年纪,那时候学校还在离家4公里以外的薛海村,从奶奶家到学校要穿过几乎整个村子、穿过一条当年引黄灌溉留下来的水渠、然后穿过一片沙丘和一片树林,那时候自己太小了,就每天早早去前院的姐姐家等着姐姐一起上学,有一天午觉起晚了,一觉起来就三点钟了,学校已经开始上课,我就开始哭,哭着说我迟到了,我现在都记得爷爷从炕上跳到地下,光着脚送我去学校,穿过那段沙丘的时候,地上非常的滚烫,我穿着奶奶给我纳底的鞋子依然能感觉到脚底的温度,灼灼烧烫着脚心,爷爷光着的脚趾已经烫得赤红,每踩一脚趾缝里会溢出明晃晃的沙子,头顶上渗出密密的汗珠……已经早已不记得当年迟到后老师有没有批评我,也不知道那天学习了什么,爷爷也已经离开我们九年了,然而爷爷从校门口转身的背影仿如昨日。

后来大家在那片侵蚀我们庄稼的沙地上种上了红柳、沙蒿、杨树,还引种了一部分戈壁滩的小白杨,再后来乡亲们在原来不能种的地上种上了籽瓜,靠天吃饭的籽瓜也给大家带来了不少的收成。从我开始上学到如今工作,回乡的次数越来越少,家乡是越来越美了,每次听到家乡的故事都是那么亲切。一片片防护林早已经成了规模,当年爷爷送我上学走过的那一段沙丘也被牢牢固定在一处,四周长满了植被,当年种下的沙杖已经开始枝繁叶茂,当年栽种的成排的杨树现在已能遮阳避日,稳固的拦河大坝让农民每年都有稳定的收入,几十年和沙漠的抗争,几十年的斗智斗勇,如今终于不再沙进人退,不再束手无策,不再靠天吃饭,过上了好日子。

2017年我的村庄新貌

2017年拍摄的秋收场景

作为今天的鄂尔多斯人,我是骄傲的,不仅是因为鄂尔多斯羊煤土气宜居宜业,更为鄂尔多斯人不屈不挠艰苦奋斗不断进取的精神而骄傲。

作为一个鄂尔多斯的孩子,还记得高中时候和韩国友人、日本友人在穿沙公路的地方植树,那时候有一个韩国的老爷爷过来和我们每个人击掌,也不明白为什么那么多人从韩国、从日本、从北京、从呼和浩特来我们这里植树,如今明白守护鄂尔多斯生态关乎了太多地方的生态建设。

雨中的穿沙公路

大学一年级的时候,我和伙伴们一起去过甘肃民勤,我现在对民勤的印象就是干旱缺水,沙进人退,一处水井干涸就整村搬迁。2010年甘肃民勤遭遇了17年以来最强黑风暴,我们还拜访将沙漠产业化的80后沙漠治理者马俊河,那时候就觉得十年如一日,坚持与沙漠做抗争是多么了不起的事。

2010年在甘肃民勤国栋志愿者生态林基地

后来有幸成为北京林业大学生态文明博士生讲师团的一员,不论自己能不能为生态文明做多少事,至少自己会主动去做每一件关乎生态的小事儿,一盆水洗脸后泡脚不浪费、A4纸双面打印、废旧电池找到固定的回收点、夏天尽量不吹空调或者开26度等等,似乎已经成为习惯,也许这些和我小时候的生态记忆息息相关吧。

小时候那片沙丘那个贫穷的村落已经旧貌换新颜,我们在治沙治穷的道路上也迈出了坚实的一步,但是依然要谨记古时候我们水草丰美的地方也会变为贫瘠的土地和沙漠,未来我们不能重蹈历史的覆辙,守护家园的路依然任重道远,至少我们每个人都要做一个合格的生态人。