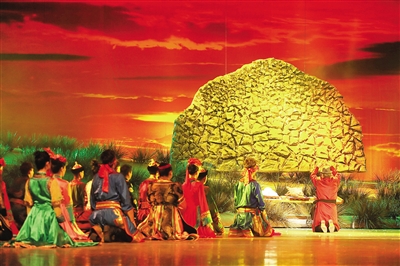

8月13日晚,莫力达瓦达斡尔族自治旗(简称莫旗)演艺中心内座无虚席,作为莫旗成立六十周年献礼节目,由莫旗乌兰牧骑精心排练演出的原创民族歌舞史诗剧《梦唤千年》华丽登场,精湛绝美的舞蹈、超强震撼的音响、梦幻绚丽的灯光,为现场观众带来了一次又一次的视听感动,完美展示了一个古老民族的奋斗发展历程和丰富的民族文化。

这是莫旗乌兰牧骑继走进北京保利剧院、宝岛台湾、欧洲布拉格、哈尔滨之夏音乐会之后的又一精彩力作。

一部诉说民族奋斗历程的史诗

90分钟的演出,震撼与感动交织;90分钟的演出,泪水和掌声交织;90分钟的演出,我们从历史的昨天,走进了欣欣向荣的今天。

时间和典型事件,是这部民族原创歌舞史诗剧的脉络。

●第一场《梦回契丹》,契丹是我国北方古老的少数民族之一,在北魏后期,契丹形成了古八部。公园916年,辽太祖耶律阿保机正式建国称帝,成为辽政权的创始人,国号“契丹”。

●第二场《梦断天涯》,公元1125年,辽王朝被金推翻后,达斡尔族自希拉木伦河、洮儿河一带,北迁黑龙江流域。在他们迁徙的路上,碾过大轱辘车咳血的辙痕,遗落了一路悠远的古歌。

直至17世纪中叶,这些达斡尔族人建造的屯落和城池,成为他们和当地其他民族抗击沙俄侵略者的堡垒。

●第三场《筑梦家园》,1649—1667年,在黑龙江流域,唯一住在城池中耕种、渔猎,并创造了北疆田园文化的达斡尔族,接受清廷谕令,再一次痛弃家园故土、扶老携幼,渡黑龙江、越大兴安岭,举族南迁至今嫩江流域广大地区。从此,嫩江流域成为达斡尔族人民世代聚居的家园。

●第四场《圆梦故土》,乾隆28年,清政府决定选派达斡尔族将士携带家眷迁驻新疆伊犁地区戍边屯垦。那一年,骨肉难离、亲情难舍,分别的泪水沾满衣衫……但为保卫和开发建设祖国西北边疆,将士们毅然决然离家远跋。

岁月悠悠,江水奔流。1958年,映山红烧满了整个山坡,用古老民族族称命名的自治旗——莫力达瓦达斡尔族自治旗正式成立。

经历了血脉分离的达斡尔族人,相聚在斡包山下。那一年,血脉相亲,兄弟相拥,欢聚的笑容从心底而生,爬满了所有人的眼角眉梢。

一部浸满激情与汗水的史诗

承担本次演出的莫旗乌兰牧骑成立于1959年5月,是自治区第二批成立的乌兰牧骑,由达斡尔、鄂温克、蒙古族、汉族等多民族团员组成。莫旗乌兰牧骑始终坚持“服务于农牧民的文艺传播者”的宗旨,坚守品质至上、精益求精的原则,不辞汗水和艰辛,苦练技艺,扎根基层,用精湛的表演和唯美的舞蹈,传承弘扬达斡尔民族文化、服务农牧民群众。他们始终保持着全国和全区的双十佳乌兰牧骑以及自治区一类乌兰牧骑的荣誉称号,并先后出访泰国、俄罗斯、捷克、韩国等国家。

这部民族歌舞史诗剧的编排过程,就是一个精益求精的过程、一次用激情和汗水诠释责任的过程、一个老中青传帮带的过程。

莫旗乌兰牧骑队长孟塬介绍,该剧由乌兰牧骑五十余名演员共同出演,全剧从今年3月份开始创作排练。大家都非常刻苦,排练期间,都是早来晚走,大家经常为了一个动作、一个眼神的完美呈现,反复琢磨、不停练习,衣服总是像被汗水洗过一样。尤其是到了正式演出的前几天,团员们非常辛苦,每晚要排练到一两点钟才回家,早上8:30又准时到位。民族文化也在一次次的编排交流沟通中,由老一辈言传身教给年轻人,再由他们继续传承发扬下去。

一部凝聚民族智慧的史诗

一台长达一个半小时的演出里,让大家看到的不仅是精彩的歌舞,更是一堂生动的历史课。该剧以千年的民族血脉为基本剧情线索,按时间顺序融合了契丹八部形成、戍边征战、迁徙建城等典型历史事件,成功塑造了傲蕾·一兰等民族英雄形象。

整台演出都是以歌舞的表现方式,演绎了达斡尔族人的生活、生产习俗,形象生动、撼人心弦。既展示了传统曲棍球、鲁日格勒、扎恩得勒、乌春等国家非物质文化遗产、神奇的萨满文化,又通过捕鱼、狩猎、种黄烟、采摘柳蒿芽等表演展现了达斡尔族渔猎、农耕的生活场景。深刻地揭示了达斡尔族在各个历史阶段所呈现的恢弘的世界观,充分地展现了达斡尔族人“性多慧而勇毅,诚实无华”“从来以骑射显著,多以才勇自效”的特点,讴歌了他们崇尚英雄、热爱祖国的精神气质。

孟塬说:“我们就是想通过一部剧,能够让外地来的客人,更深地了解达斡尔族的历史文化、生产生活,把我们的民族文化很好地传播出去。”(董晓波 蒋希武)