瑞典的考古学家安德森1921年在我国河南渑池发现了仰韶文化,他认为仰韶文化与西方的阿那文化属于同一个系统,并进一步推断认为中国的仰韶文化发源于西方,是从欧洲、中亚传入中国的。而实际上这种说法毫无事实根据,因为仰韶文化的陶器形状和花纹与西方的迥然不同,而且甘肃、青海的仰韶文化要比陕、甘一带的年代为晚。这说明仰韶文化是从中原发展起来的,后来才影响到周围的甘肃、青海等地。仰韶文化西来之说不堪一驳。

而瑞典学家提出这样的假想并非出于偶然,或许只是一种思维惯性,因为欧亚大陆自远古以来确实就有很多文明的相互传播与往来。

现今人们谈论的丝绸之路,往往只是提到欧亚大陆中的绿洲丝绸之路以及沿海的海上丝绸之路,常常忽略了北方草原丝绸之路。事实上,欧亚大陆自古至今在经济、文化的流通和发展中一直存在着三条丝绸之路。这是人类依自然条件的局限在数千年的旅行实践中探索并总结出来的。北部辽阔草原地带生衍的骑马民族很早就开始了东西方文明的交流与传播,它自西至东的白令海峡、鄂霍次克海,遥遥一万数千里,是最早最长的丝绸之路。

斯基泰青铜器纹样

欧亚大陆北方草原之路早在公元前2500年左右即有人类早期氏族部落的往来,夏商周三代艺术制作最重要的代表非青铜器莫属。从河南安阳出土的司母戊方鼎、湖南宁乡出土的人面方鼎、安徽阜阳出土的龙虎尊等来看,让人们不难联想到北方草原阿尔泰山系、早期欧亚大陆南俄罗斯、西亚的游牧部落的青铜文化。特别是四川广汉三星堆出土的青铜人面像,狰狞诡谲的造型令人浮想联翩,是否与北方草原的土方、鬼方、马方等部落的动物装饰有某些相关也不得而知。

动物争斗纹青铜饰品,公元前2世纪的匈奴遗物

公元前3世纪强盛于北方草原的匈奴部落的起源,至今说法不一。司马迁在《史记·匈奴传》中记载:“唐、虞以上有山戎、猃狁、荤粥,居于北方蛮地,随畜牧而转移。”当时夏王朝活动的中心地为今之山西、陕西、河南诸地。渭水有扈氏,对启杀伯益废除“禅让制”不满,起兵反抗。启战败有扈氏,罚有扈氏做牧奴。这段记载恰与司马迁的夏帝之子北迁游牧相吻合。据历史学家分析,夏朝正是中原文化从原始部落文化解体步入奴隶制社会的开始,在夏、商、周三代大量奴隶北上草原逃亡,形成新的部落群体,故“匈奴”为中原部族对其称谓中还带着一个“奴”字。近年来先后出土了不少匈奴文化遗物,有动物争斗、卧式盘角羊、立式羚羊、立式马、牦牛浮雕金属饰板等。造型理念、审美原则与早期斯基泰人几乎是一脉相承的。这些动物、人物造型理念、审美原则也融入了中原同时代的许多作品中了。比如河北平山县战国墓出土错金银青铜虎。这些错金银铜虎正在扑食撕咬一只小鹿,猛虎威猛异常,稍微蜷曲的身躯显得更生动有力。这正是动物争斗纹样在中原制作的范例。此外,湖北江陵望山1号战国墓出土的彩绘木雕漆屏及江陵马山1号战国楚国出土的丝织品的鹿、虎等动物纹样亦是散发着来自匈奴动物纹样的移植与借用的气息。

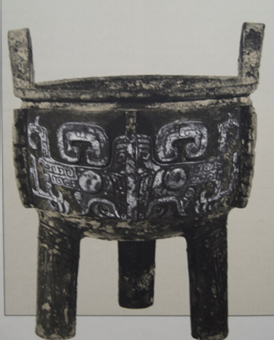

殷商时代的青铜器

以上简单叙述了草原丝绸之路上的一些文化积淀,这些宝贵的艺术积淀蕴育和滋养了东方文化艺术的发展。作为东方美术的主流,中国美术沿着丝绸之路将其影响波及到了东方绘画的各个部分,使它们之间有着深厚的共同的文化渊源,存在着一种相互密不可分的整体关系。(记者 李卓)