4月30日4时,神舟十九号载人飞船顺利撤离中国空间站组合体,踏上返回地球之旅。30日一早的直播画面中,神舟二十号乘组航天员吃着早点的同时,认真盯着自己手头的工作,同时关注着屏幕上神舟十九号乘组回家的进程,工作生活忙碌有序,看上去从容且自信。

当日13时08分,神舟十九号飞船返回舱稳稳着陆于内蒙古额济纳东风着陆场,“神十九”乘组平安返回地球。舱门打开后,中国进入太空第一人杨利伟上前,探身询问舱中航天员状况,送上温暖的问候。

神舟十九号航天员蔡旭哲安全顺利出舱。

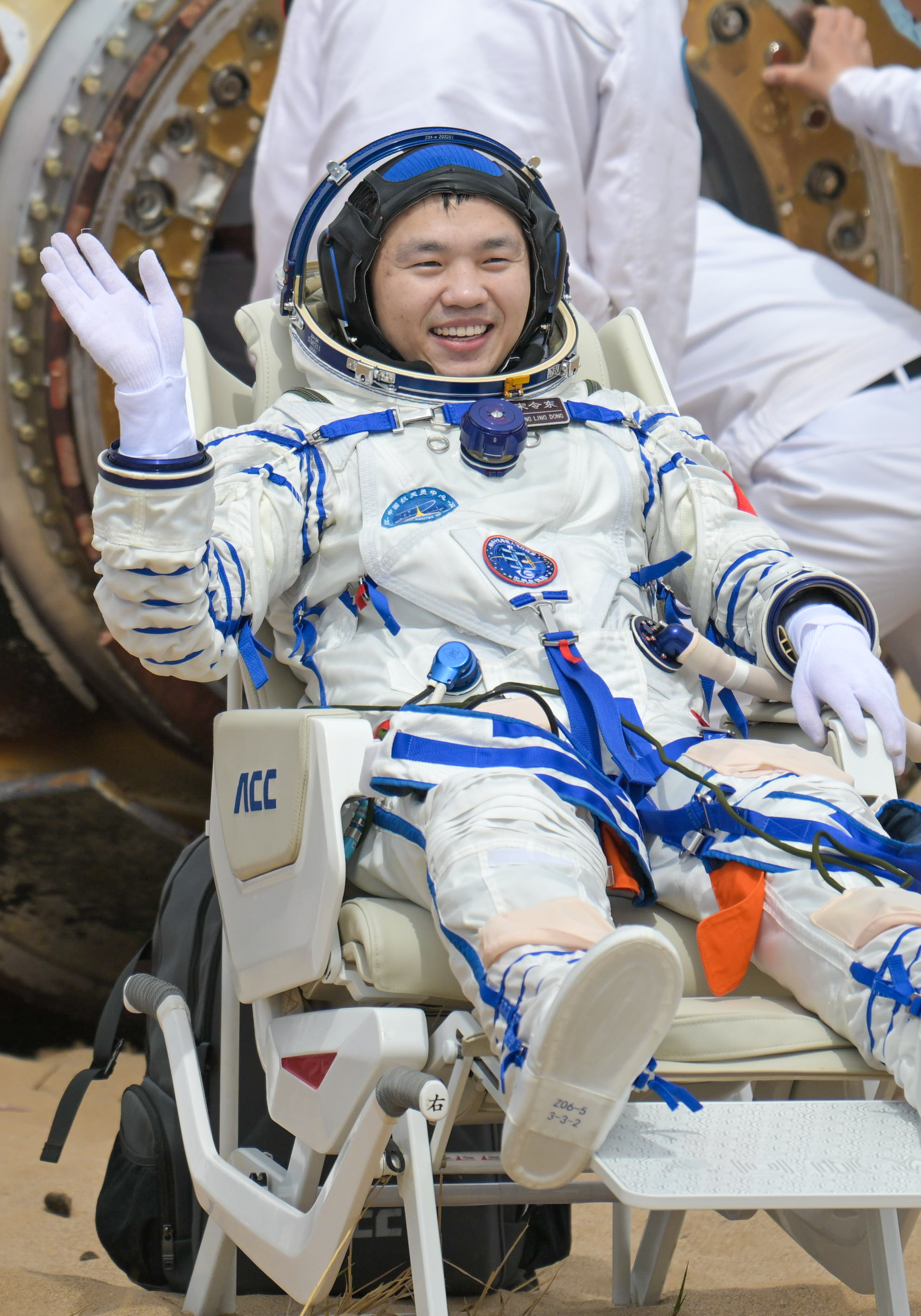

神舟十九号航天员宋令东安全顺利出舱。

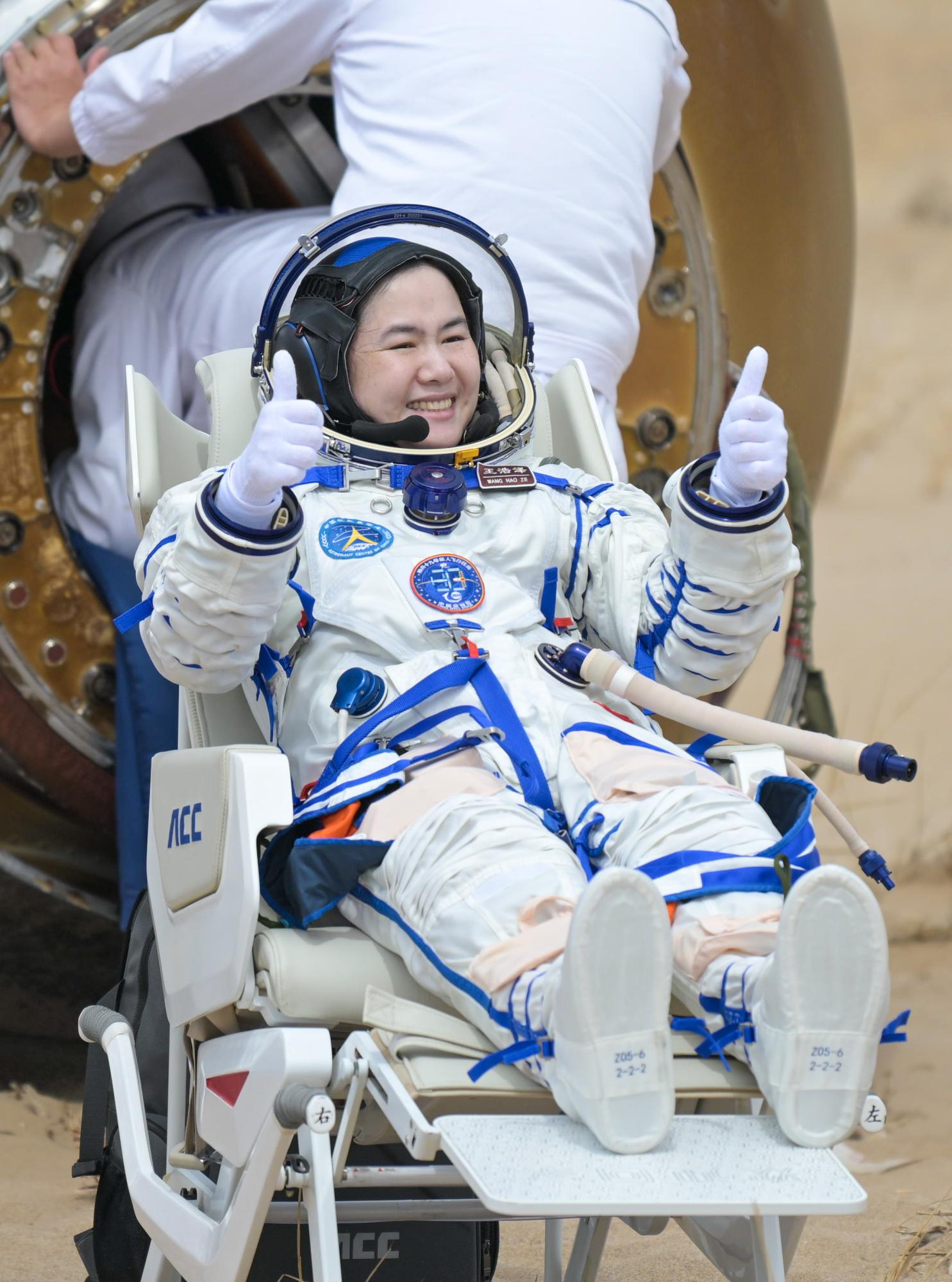

神舟十九号航天员王浩泽安全顺利出舱。

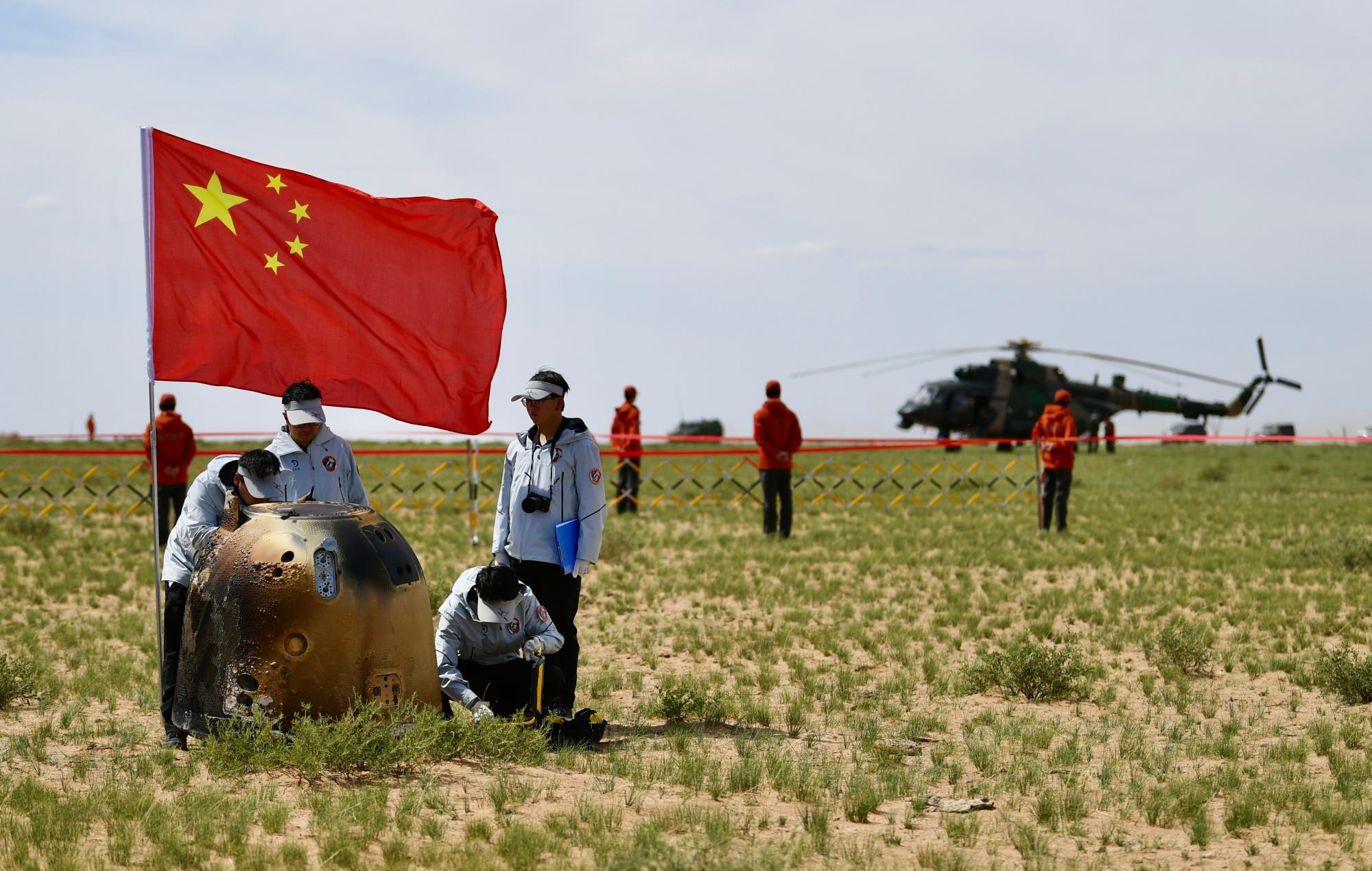

神舟十九号飞船返回舱在额济纳东风着陆场成功着陆。

杨利伟在神舟十九号飞船返回舱舱前转身的那一刻,时间仿佛闪回到了22年前,他在内蒙古四子王旗着陆场,从神舟五号返回舱中走出来,冲世界挥手的那一刻。

那一刻,是让中国人热血沸腾的一刻,是中国人千年梦圆的一刻。尽管他当时看着身体并不是很舒服,但却坚韧倔强地仰着头,面带胜利的微笑,向世界展现中国人飞天梦圆的自信风采。

距离杨利伟进入太空的2003年,时间已经过去了22年,那个14岁看着他着陆内蒙古四子王旗,心中埋下飞天梦想种子的巴彦淖尔的中学生王杰,如今已经作为神舟二十号航天员飞天,以航天飞行工程师的身份在中国空间站执行飞天任务;那个曾经因家住四子王旗,有幸在现场目睹他出舱的8岁小女孩赵亚丽,如今已经作为阿拉善边境管理支队赛罕陶来边境派出所民警,兴奋地参与了神舟十九号飞船返回舱搜救回收任务。

4月24日,神舟二十号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在东风航天城问天阁圆梦园广场举行,陈冬、陈中瑞、王杰3名航天员在第十个“中国航天日”当天领命出征。

从“神一”到“神五”再到“神十九”和“神二十”,从无人飞行到单人单天飞行再到多人长期驻留,穿越几十年时间,穿越内蒙古广袤大地上分布着的中国唯一的载人航天发射场东风航天城、两个中国航天着陆场即四子王旗着陆场和额济纳东风着陆场,中国航天事业发展的铿锵足音,如同贯通天地的历史回声,在内蒙古广袤的草原和大漠戈壁间回响。

神舟十九号飞船返回舱降落的地方在额济纳旗东风镇乌兰淖尔嘎查。位于额济纳旗西南端的东风镇,是额济纳旗距离东风航天城最近的一个苏木镇,总面积3.1万平方公里,总人口只有1390人,真正是地广人稀。全镇辖宝日乌拉、额很查干、古日乃、乌兰淖尔4个嘎查。乌兰淖尔嘎查登记在册人口只有94户218人。在这里,每到有航天任务需要牧民配合时,他们总是像先辈们为祖国航天事业让出水草丰美的草场一样,自觉地赶着羊群、驼群暂时迁离核心区,并且根据任务需要,随时应召参与到联防联治搜救回收工作中。

阿拉善各族群众欢送神舟二十号航天员乘组出征太空。

神舟起落是吾乡,神舟起落责任在吾肩,这是额济纳人的历史自觉。东风镇乌兰淖尔嘎查兼职副书记黄涛说:“额济纳地域广袤,这是飞船返回舱第一次落在我们嘎查。”

这个第一次,是中国航天事业面临的无数个第一次之一。

广袤的东风着陆场分为东、西两区,总面积达1.3万多平方公里。西区硬戈壁为主,更适合直升机起落和车辆行走,此前神舟十二号至神舟十八号飞船返回舱都选在西区着陆。东区以软戈壁为主,有梭梭林、盐碱地、草湖等,地形条件相对复杂,会对直升机降落和地面车辆通行构成一定挑战。神舟十九号因为天气原因推迟一天返回,着陆区域第一次选定在东风着陆场东区。

面对新情况新考验,载人航天工程全线密切协同、天地联动,迅速制定应对举措,确保了任务圆满成功。其实看历史资料,中国航天选定这里作为着陆场时,就考虑到这里沙漠、戈壁、山地甚至是水面的地形基本涵盖了需要进行试验的各种着陆地形,是理想的着陆场选址。中国航天事业,就是在不断直面挑战中站到了世界舞台的中央。

神舟十九号飞船返回舱在东风着陆场东区平安着陆。

如今,仍然有很多人好奇,中国酒泉卫星发射中心为什么又叫东风航天城,“东风”到底是什么?神舟飞船发射和回收时,直播里总能听到一个口令“东风跟踪正常”,这里的“东风”又指什么呢?

东风航天城标志性建筑东风礼堂。

神舟二十号乘组乘车前往发射场。

回望历史,“东风”蕴含着厚重的精神底蕴。

“东风”首先是一个呼号。东风航天城即中国酒泉卫星发射中心始建时,与其他地区呼叫时不会明码呼叫,需要有代号。上世纪50年代,正值国家建设快速发展期,毛泽东主席曾经说过的“东风”这个蓬勃向上的词汇,被赋予这里作为代号,“东风”在额济纳最早是个通讯时的呼号,之后变成了航天城的代名词。

“东风”还是一个测控站点。在神舟飞船发射和回收过程中,我们经常能够听到“东风”“青山”“渭南”等,这不仅是一个个呼号,也是地面的一个个测控站点,它们像风筝线一样把航天器与地球紧紧联系在一起。东风站,是距离东风航天城发射场最近的一个测控站。在这里,很多工作在天地双向通信链路上的人们,眼前盯着的屏幕看到的不是飞船具体的影像,而是表达飞船状态的线条、数据,他们是默默奉献的航天人。

“东风”是一座城。如今,东风航天城已经成为中国航天员进出太空可靠、安全、温暖的航天港。弱水河、胡杨林、飞天像、东风湖、问天阁……航天城如今很美,夜景也很美。城里还有一座地标性建筑叫东风礼堂,和人民大会堂非常相像,因为建设这座礼堂的材料就是当年周总理特批的,用的就是建筑人民大会堂时剩余的材料。东风航天城的东方红卫星发射场、“两弹结合”试验阵地、东风革命烈士陵园静静讲述着这里曾经的历史,讲述着这里诞生的无数个第一次。作为中国唯一的载人航天发射场,这里一直在续写中国航天事业新的传奇。东风航天城,如今是一座世界瞩目的城。

东风航天城内风景如画。

额济纳东风着陆场迎接“神十九”乘组回家。

“东风”也是一个着陆场。东风着陆场是复杂的航天系统中的一个分系统。其运行起来包括空天、地面、测量跟踪、医监医保等精密的系统配合。这里的航天搜救分队每次搜救都会与内蒙古阿拉善盟、甘肃省酒泉市、航天员系统的相关单位等组建联合搜救分队,以保障东风着陆场及扩大区返回舱搜索、道路封控、电磁频谱管控、着陆信息收集、着陆现场外围警戒等工作的可靠性。神舟十九号飞船返回舱回收这一次,额济纳就有基于民兵、医疗救护、电力保障、气象监测及社会组织等11支搜救队伍1000余名搜救人员分散坚守在1.3万平方公里着陆场周边的近40个预定点位。这支由公安、民兵、退役军人、农牧民群众组成的军地联合搜救队,包括民兵分队的应急连、无人机、越野车、摩托车等分队在内的各搜救分队,按照预定方案在各任务区域开展着陆场外围警戒安保和返回舱及散落物的搜索工作。

东风航天城内外,还有很多叫东风的地方和机构。

内蒙古自治区人民政府驻东风航天城办事处位于东风航天城生活区东北角,2004年组建时为额济纳旗人民政府驻东风航天城办事处,2013年升级为内蒙古自治区人民政府驻东风航天城办事处,承担着内蒙古自治区、阿拉善盟、额济纳旗联络航天中心和服务航天科研工作者的重任。多年来,办事处在航天系统人员及家属参观学习、就业落户、医疗救助、设施建设、文艺演出等共建项目中发挥了良好的沟通协调作用,在内蒙古人民和航天城科研工作者之间搭建了坚不可摧的友谊桥梁。

东风镇,是额济纳旗距离东风航天城最近的一个苏木镇。每有发射、回收任务,东风镇都会全力配合。

阿拉善边境管理支队民警全力护航神舟十九号飞船返回舱着陆。

神舟十九号载人飞行任务取得圆满成功,工作人员笑得很开心。

“东风”是站点、是代号、是城市,更是一种情缘。一朝东风人,一生东风情。一位曾经在东风航天城工作过的老同志说:“在这里工作过的人,一般出去后不会说自己是在哪个省市工作的,问你原来在哪里工作,一定脱口而出就说东风。这个地方虽然在一般人印象中会有些遥远,但却是航天人魂牵梦绕的地方,这里寄托着大家强国的梦想,也寄托着中国人的航天梦。如今,这里是中国飞船起飞和着陆的母港。”

2025年4月23日,全国双拥模范城(县)命名大会传来喜讯,内蒙古自治区额济纳旗第七次荣膺“全国双拥模范县”称号。来自东风的历史回音,此刻在额济纳大地回响。

中国第一卫星发射场。

长征一号运载火箭将东方红一号卫星送入太空。

支持祖国航天事业,内蒙古人民始终自觉而坚定。

1958年,额济纳旗四分之一的人口包括旗政府机关为东风航天城建设让地搬迁,他们赶着7万多头牲畜三易旗府所在地,才再次找到合适的居住地。

1970年,在呼和浩特市的中国航天科工六院研制的固体火箭发动机,在额济纳的东方红卫星发射场,将我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”送入太空,开创了我国航天事业的新纪元。

1992年,我国载人航天工程正式立项实施。1999年,着陆场站大部队进驻内蒙古场区——乌兰察布市四子王旗阿木古郎草原,在内蒙古大草原腹地建成了中国自己的载人飞船回归港。此后,这片草原与东风着陆场捷报频传,飞船、探月飞行器都在这两个着陆场回家。

2024年6月25日,嫦娥六号返回器安全着陆在四子王旗着陆场,工作人员正在进行处置工作。

嫦娥六号返回器安全着陆,工作人员正在进行处置工作。

内蒙古当地群众高举国旗,庆祝嫦娥六号返回器安全着陆。

嫦娥六号返回器安全着陆,现场处置流程完成后,车队运载返回器返程。

2016年,我国第一个真正意义上的太空实验室天宫二号空间实验室在东风航天城发射升空。内蒙古日报社记者现场提问:载人航天与国计民生之间有哪些具体关联?发言人武平回答,载人航天的投入产出比在1:10到1:12之间,我国航天领域有几千项技术成果被广泛应用于脱水蔬菜、卫星导航、天气预报等等领域。如今,数据在不断刷新。“太空格物”是《国家空间科学中长期发展规划(2024-2050年)》中的一项重要主题。目前,我国已顺利实施了20次航天员出舱活动,航天员单次最长出舱活动创造世界纪录达到9小时。中国进入空间站阶段以来,实现世界首次在空间完成水稻“从种子到种子”的全生命周期培育;创造空间水生生态系统在轨运行的最长时间世界纪录……造福人类的科学成果层出不穷。

中国空间站第八批空间科学实验样品4月30日随神舟十九号载人飞船返回舱顺利返回地球。本次返回的科学实验样品涉及空间生命科学、空间材料科学等领域的25项实验项目,总重量约37.25公斤。相关成果将为人类在空间和地面的健康保障、为未来深空探测、人类太空活动等提供重要理论支撑。神舟二十号乘组任务,将以斑马鱼、涡虫和链霉菌作为研究对象,开展3项生命科学实验。还将在空间生命科学、微重力物理科学、空间新技术等领域,持续开展59项空间科学实验与技术试验,有望在血管化脑类器官芯片培养、软物质非平衡动力学、高温超导材料空间制备研究等方面取得重要突破。

此外,中国还在几十年间形成了沿海内陆相结合、高低纬度相结合、各种射向范围相结合的发射场格局,取得了以卫星上天、载人航天、月球探测、火星探测等为代表的巨大成就。而内蒙古,一直是我国飞天梦的积极参与者与忠实守护者。

在包头,稀土工业为航天起飞助力;在呼和浩特,中国航天科工六院新材料持续助力航天事业腾飞;在鄂尔多斯,太空番茄旺盛生长;在乌兰察布,太空马铃薯选育种植;在巴彦淖尔,内蒙古籍航天员王杰奔赴太空家园……从为航天员提供乳制品肉制品,到家畜体细胞等实验材料搭载航天器在太空飞行……

60多年来,伴随着人造卫星、神舟飞船、探月工程、探火工程的步伐,内蒙古在参与守护中一次次见证着祖国航天事业的飞跃。

中国空间站第一次太空会师是神舟十四号乘组向神舟十五号乘组移交空间站的钥匙,当时陈冬是作为神舟十四号乘组交钥匙。第六次太空会师,陈冬又作为神舟二十号乘组成员从神舟十九号乘组手上接过了空间站的钥匙,这是个完美的小闭环。

这次神舟二十号飞行任务,内蒙古这片土地第一次把出生在巴彦淖尔、在阴山脚下长大的航天员王杰送上了太空,期待王杰和伙伴们精彩的太空表现,也期待他们半年后返航时,带回更多太空实验送给人类的惊喜礼物。

内蒙古日报•草原云记者:李霞 康丽娜 高慧 孟和朝鲁

编辑:魏佩