苏慧等队员与工人们一起打草方格治沙。

队员们在田间地头进行防火治沙宣传。

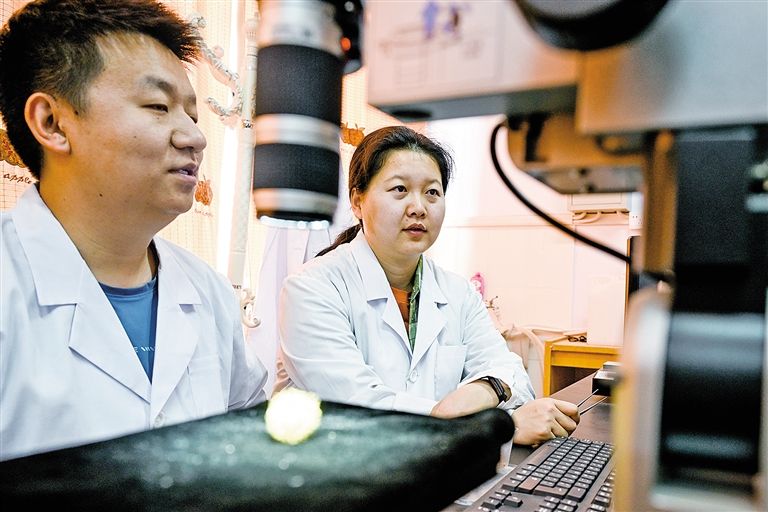

于猛和王丹阳在实验室里专注分析研究。

青年突击队队员熟悉宣讲材料。

张乐天对着镜子进行演讲练习。

4月30日,2025年度中国青年五四奖章暨新时代青年先锋奖评选结果揭晓,其中,三北治沙青年突击队荣获2025年度中国青年五四奖章,成为内蒙古唯一获奖集体。“五四”青年节到来之际,跟随记者的镜头,一起走近三北治沙青年突击队,看他们如何用实干担当书写新时代的青春答卷。 ——编者

春天的乌兰布和沙漠,大风卷起漫漫黄沙,呼啸而过,沙子打在脸上生疼,沙漠东部边缘磴口县城周边纵横交错的草方格,将流动沙丘牢牢锁住。县城内风沙小了很多,树枝已经冒出了绿芽。在这里,有一支驻守在乌兰布和沙漠防沙治沙前线的年轻队伍,他们是磴口县三北治沙青年突击队,在沙漠里贡献着青春力量。

“大学学习植物科学技术专业,现在算是专业对口,把自己学习的知识用在实践中,感觉很有乐趣也很有动力……”这几天,中国林业科学院沙漠林业实验中心的科研人员于猛和王丹阳正在实验室内做土壤和水质的分析数据工作。

今年28岁的于猛,毕业于内蒙古农业大学,大学毕业后考入中国林业科学院沙漠林业实验中心,一直从事防沙治沙工作,今年已经是第五个年头。1993年出生的王丹阳主要负责光伏加生态治理项目,忙完实验室的工作,她匆匆和同事刘雅婧汇合,两人驱车几十公里赶往了沙漠腹地光伏治沙基地开启了一整天忙碌的工作。前不久,于猛、王丹阳、刘雅婧都被选入三北治沙青年突击队科技创新组。

与此同时,三北治沙青年突击队技术指导组的队员苏慧和小伙伴们正在磴口县乌兰布和沙漠东北部新能源基地200万千瓦光伏发电先导工程区与工人们一起开展草方格压沙工作。1996年出生的苏慧是磴口县防沙治沙局业务科室的员工,参加工作不到两年时间,谈起压沙技术头头是道。“一拉二铺三压,拉线铺草压草都有严格要求,刚开始接触这个工作有些困难,不会用巧劲儿,体力上感觉跟不上,现在越来越有技巧,轻松多了。”

三北治沙青年突击队宣传报道组成员崔冉昕乐观爱笑,总是抱着相机到处跑,她自嘲是青年突击队里的老人,其实也刚满35周岁。“我想把治沙人最美的一面展示出来,看着沙漠变绿洲的过程很治愈。”崔冉昕对治沙人有着特殊的情感,他的父辈作为土生土长的磴口人,治沙40载,自幼在沙漠环境中长大,吃着沙子拌饭、睡在沙窝铺,他们那代人从小就立志让大漠变为绿洲。1997年出生的张乐天是磴口县团委副书记,作为宣传报道组成员,她的一项重要工作就是宣讲磴口模式下的感人故事,采访收集素材、写演讲稿、口才训练,怀孕三个月的她不辞辛劳上下奔波。“为了让更多人了解防沙治沙工作,讲述党领导下的防沙治沙磴口故事, 我觉得很有意义,身边的治沙故事也在感染着我。”

磴口县三北治沙青年突击队现有42名成员,35周岁以下青年28人,占比为66%,肩负着乌兰布和沙漠防沙治沙技术创新、环保宣传和林草资源保护等重要任务。截至目前,全县林草覆盖度由新中国成立初期的0.04%,提升到现在的39.1%,向黄河年输沙量减少到370万吨,降低94.7%。

4月30日,三北治沙青年突击队荣获2025年度中国青年五四奖章,成为内蒙古唯一获奖集体。

正是这样一张张年轻的面孔,一个个平凡的故事,构成了一番伟大事业。几十年来,在内蒙古涌现出一大批青年治沙典型,一代又一代有为青年在风沙中继承先辈遗志砥砺前行,续写防沙治沙的壮丽篇章。(草原云·内蒙古新闻网记者 王晓博 薛来 摄影报道)