背景介绍

众多非物质文化遗产中的唐卡(清宫式)装裱技艺,最早出自清朝宫中缝制满旗服饰的技师之手。与藏式唐卡装裱技艺相比,唐卡(清宫式)装裱用料更为考究,装饰更华丽,满旗工饰、唐门为龙、黄红牙子等元素都独具特色。经过一代又一代的传承,这项技艺得以保留至今,是汉藏蒙满民族文化的交融,更是赋予了这项技艺鲜明的民族特色和深厚的文化底蕴。

每一方水土,都镌刻着独特的文明印记。在乌海,非物质文化遗产是流淌在血脉里的文化基因,是黄河岸边生生不息的古老回响。

都说非遗是触摸文化根脉的温暖印记。

晨光暮色,四季更迭,烫画的笔尖勾勒出时光的纹路,挂毯经纬间穿梭着生活的温度,千年驼铃回荡的丝路传奇、黄河涛声浸润的民间智慧,最终都化作烟火人间里跳动的文化脉搏。

都说非遗是唤醒历史记忆的时光信笺。

陶泥塑形,丝帛染彩,吹糖匠人的吆喝声仍在街巷回荡,蒸馏酒坊的风幡犹在风中飘摇。那些被时光打磨的技艺,是孩童眼中的神奇魔法,是游子梦里的故园符号,粗粝或精巧的纹路间,藏着跨越时光的时空对话。

都说非遗是联结族群情感的精神纽带。

马头琴的长调悠远苍茫,乌海快板的节奏欢快清脆;八卦掌的步法如行云流水,形意拳的起势似风雷激荡。在这里,四十多个民族的文明交融共生,不同地域的智慧在黄河岸边扎根,生长出枝繁叶茂的文化根系。

乌海是一座被匠心点亮的城市。这些非遗技艺,是沙漠绿洲不熄的火种,是城市肌理中跃动的韵律。它们与奔涌的黄河同频,与浩瀚的沙漠共舞;与葡萄美酒的醇香交织,与山海沙城的精神共鸣。它们不仅是历史的见证者,更是现代人寻找精神原乡的途径,让传统之美在钢筋铁骨的城市里焕发新生。

若您也喜欢探寻非遗和非遗传承人的故事,请与我们同行,一起开启这场“遇见”之旅。

许会英给小学生讲解唐卡装裱。

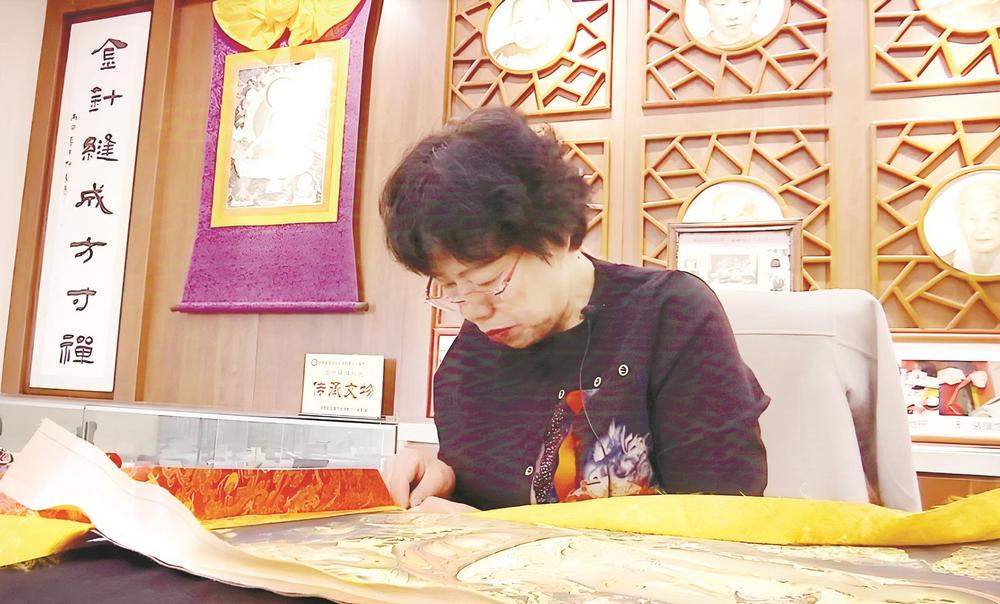

许会英与母亲李文秀在装裱唐卡。

选料

下料

量裁美龙

镶装缝合

宫廷流传出的高超技艺

唐卡(清宫式)装裱过程,在清朝乾隆二十五年(1760年)基本固定下来。乌海市非遗传承人许会英说:“当时,唐卡的绘制在中正殿完成,画匠们在此精心创作。绘制完成后,唐卡便被送往造办处进行装裱。”造办处,这个专为皇家制造御用品的机构,汇聚了顶尖的手工艺人,他们以精湛技艺为唐卡赋予华丽庄重的外观。唐卡(清宫式)装裱工序极为繁杂,包含材料选配、量裁美龙、裁剪材料、褙衬材料、镶装缝合、裱褙后衬、安天地杆、装镶饰品、平整查验9大项工艺以及108道小工序,且全部手工完成。许会英说:“装裱材料选配要根据美龙的颜色、大小、图案等,巧妙搭配丝绸、锦缎、绫子等高档面料,为唐卡奠定视觉基调。”

中国有句古话“三分画七分裱”,唐卡也不例外。一尊完整的唐卡应是绘画与装裱的有机结合体。许会英的爱人王志刚介绍说:“唐卡(清宫式)作为宫中供奉的物品,既要庄严又要隆重。装裱后不仅要便于保存,更要起到美化的效果,才能彰显出唐卡的端庄典雅、神圣华贵之美。”

唐卡(清宫式)装裱既是唐卡艺术的重要组成部分,又是其装饰的一大特色。许会英说道:“唐卡装裱材料的选择,就如同给唐卡装上门面,每一种颜色、每一块面料都有其独特的意义,搭配得好,唐卡才能呈现出最佳的效果,这一步至关重要,容不得半点马虎。”

高超的技艺大都从细节入手。在唐卡装裱中,最关键的就是量裁美龙,测量稍有偏差便会影响后续工序。“量裁美龙的时候,我总是格外小心,每一次测量都反复核对,因为这关系到整幅唐卡的比例和美观。这不仅需要熟练的技巧,更需要严谨的态度。镶装缝合中,美龙四周多层多色的牙子,与镶边的精细缝合,才能彰显皇家尊贵典雅。”许会英认真地说。

六代相传源于无言的爱

唐卡(清宫式)装裱原本为家族内传女儿的独特技艺。该技艺原有三个传承脉系,另外两系的老艺人早已改行从事其他行业,现仅存许会英一脉。许会英作为这一技艺的第六代传承人,是唐卡装裱技艺自治区级传承人,也是我国目前唯一一名掌握唐卡(清宫式)装裱技艺的工匠。

这项技艺的一代、二代、三代传承人均为清宫造办处唐卡装裱技师。许会英说:“这项技艺只传女儿,其实也是一种爱,为了让女儿能有一项生存的技能。”

20世纪70年代,四代传人于艳萍(许会英的外婆)随家人迁至乌海市,将这项技艺也随之带到乌海市,后由五代传人李文秀(许会英的母亲)传给许会英。许会英说:“我姥姥跟着母亲,从河北来到乌海定居。也就把这项技艺带到了这里。”许会英从小受家族熏陶,十来岁便跟着姥姥和母亲学习装裱唐卡,上高中时已能独立完成装裱工序。她说:“小时候,看着姥姥和母亲专注装裱唐卡的样子,我就被深深吸引了,那时候我就想着,以后也要像她们一样,把这门手艺传承下去。”

尽管大学毕业后从医,但她从未放弃对这门技艺的热爱,工作之余一直坚持装裱唐卡。2008年,为传承这项技艺,她和丈夫王志刚创办了韵悟斋文化传承店,专门从事唐卡装裱及字画装裱行业。

为了对唐卡有更深入的了解,许会英和王志刚多次前往青海、西藏等地学习、交流,感受唐卡的文化内涵。王志刚说:“我们之前一直钻研唐卡装裱技艺,所以也很想知道唐卡蕴含着哪些思想。在不断学习后,我发现唐卡包含了人与自然、人与社会的深刻理解。例如,唐卡中常见的曼陀罗图案,象征着宇宙的秩序和谐,传达了藏族对宇宙万物的认知和敬畏之情。”

在多年实践中,许会英不仅坚守传统,还勇于创新。为解决传统糊裱导致唐卡变形的问题,她大胆采用现代胶膜装裱材料。许会英介绍说:“传统的糊裱方法虽然有其独特之处,但也存在一些问题。我一直在思考如何改进,尝试了很多次,最终发现现代胶膜装裱材料能很好地解决变形的问题,这也算是一种传承中的创新吧。”

凭借精湛的技艺,许会英赢得许多唐卡收藏者认可。有人专门从尼泊尔以及我国的青海、北京等地专程找她装裱。这些年,许会英先后装裱唐卡2000余幅,有些作品被青海塔尔寺、北京雍和宫收藏。

2013年,许会英唐卡(清宫式)装裱技艺入选第四批自治区级非物质文化遗产名录项目;2014年,她成为自治区级非物质文化遗产名录项目代表性传承人,并在多个领域获得荣誉。2013年,其作品在中国西北第二届非物质文化遗产博览会上获金奖;2014年,其作品走进北京APEC会议会场。

传承中的艰难前行

唐卡(清宫式)装裱技艺的传承之路并非一帆风顺。许会英说:“这门技艺难度极大,装裱人员要掌握满族服饰技法、字画装裱技法、唐卡绘画技法等多方面技能,培养一名优秀唐卡装裱师,需一年以上时间,潜心学艺的人极少,人才匮乏是传承的一大难题。”

自2008年以来,许会英招收的12名徒弟虽走上自主创业之路,但主要从事书画装裱,无人能独立完成唐卡装裱。许会英说:“现在的年轻人生活节奏快,可选择的工作也多,愿意静下心来学这门复杂技艺的人太少了。我招收的这些徒弟,虽然都很有热情,但要真正掌握这门技艺,还有很长的路要走。”

如今,随着科技的进步,现代技术对传统工艺的冲击也不容乐观。机器装裱因高效低价,备受市场青睐,传统手工装裱耗时费力、价格高,逐渐被冷落。面对困境,许会英积极探索破局之道。2014年,许会英被乌海市职业技术学校聘请为客座教授,为工艺美术班授课指导。同时,她还挖掘传统装裱流派技艺,整理装裱技艺数据,制定流程标准,编撰专著等。她说:“我希望能有更多的人了解和喜欢这门技艺,我愿意把我所学的都传授给他们。”

唐卡(清宫式)装裱技艺,是历史的馈赠,也是文化的传承。许会英在困境中坚守,在创新中前行,努力让这门古老技艺在新时代重焕生机。“传承之路是艰辛的,但我坚信,在社会各界的共同支持下,唐卡(清宫式)装裱技艺定能延续其独特魅力,为中华优秀传统文化的繁荣发展增添绚丽色彩。”许会英说。(张文杰)