六月的呼伦贝尔大草原,非遗文化正如繁星般点亮北疆。恰逢2025年“文化和自然遗产日”,一场场非遗文化盛宴席卷呼伦贝尔。

从中心城区的非遗展演、展示、展览,到海拉尔区与陈巴尔虎旗联合举办的非遗美食品鉴;从额尔古纳市的“非遗进景区”,到根河市的“非遗进校园”,全市各旗市区同步举办各类非遗宣传展示活动,让市民游客从味觉、视觉、听觉等多维度感受非遗的多元魅力。

呼伦贝尔历史悠久,文化积淀深厚。在漫长的发展进程中,各民族不断交往、交流、交融,逐渐形成了独具特色、丰富多彩的地域文化。

非物质文化遗产是优秀传统文化的结晶,是民族精神之“根”。截至目前,呼伦贝尔市共有各级非物质文化遗产代表性项目954项,其中国家级18项、自治区级136项、市本级275项。多姿多彩的非物质文化遗产,不仅记录着传统生产生活方式,见证着绵延不息的文明传承,还凝结着先辈的审美经验和情感认同。

当千年传承的非遗技艺邂逅现代设计美学,古老的文化基因便在创新中破茧重生。曾经静默于博物馆展柜里的非遗瑰宝,如今化身为年轻人竞相购买的文创产品。这些融合非遗元素的文创产品持续推陈出新,让古老记忆在新时代的生活场景中“活”起来。

羊毛毡:指尖上的游牧温度

蒙古族羊毛毡是历经千年锤炼的非遗技艺,羊毛经拔毛、抽毛、弹毛等十余道工序,将柔软纤维塑造成形。匠人们在传统擀毡技法中融入现代设计,创作出装饰挂毯、立体玩偶、毛毡首饰等潮流单品。作品多以草原生灵、民族图腾为灵感,鲜艳的驯鹿纹、古朴的云纹跃然毡面,每一处纹理都诉说着游牧民族与自然共生的故事,触感柔软的材质更传递着草原的温暖气息。

太阳花:鄂温克族的光明图腾

作为鄂温克族的文化符号,太阳花以彩色呢绒或毛毡为材,将玛瑙宝石镶嵌成太阳圆心,以皮线串珠勾勒光芒,寓意驱散阴霾、带来吉祥,曾是鄂温克族男人们出门打猎随身佩戴的“平安符”。如今,这一传统饰品化身成胸针、耳环、冰箱贴、车挂、鼠标垫、NFC互动挂饰等实用文创,既保留绚丽色彩与手工温度,又融入现代生活美学,让民族信仰化作触手可及的时尚元素。

哈尼卡:达斡尔族的纸间童趣

哈尼卡是达斡尔族的传统美术工艺,在达斡尔语里有“眼仁”的意思,形容非常小巧。这种纸偶玩具也很小巧,一般有10—15厘米高,是伴随着萨满教文化而兴起的民间艺术。在纸张传入之前,达斡尔族就已有剪皮花、剪桦树皮及皮偶的艺术形式。皮偶神的制作为以后的纸偶艺术形成奠定了基础。匠人以精巧技艺剪出身着民族服饰的人物形象,搭配可拆卸的头饰、服饰,甚至微型家具,构建出充满生活气息的纸间世界。

狍角帽:鄂伦春族的森林印记

在哈尔滨“火出圈”的鄂伦春族狍角帽,用鄂伦春语叫作“密塔哈”,曾是猎人伪装的利器,现成为鄂伦春族文化的鲜活标签。传统工艺以完整狍头皮鞣制,保留犄角与双耳,现代文创则结合人工养殖皮毛与纺织材料,衍生出摆件、首饰等各种形态。憨态可掬的狍角钥匙扣、融入狍角元素的金属胸针,既延续了狩猎文化的粗犷质感,又赋予其萌趣时尚的现代风格。

手工皮具:草原匠人的时光印记

从游牧生活中诞生的皮具工艺,经烟熏鞣制、皮雕镶嵌等传统技法,将牛皮、鹿皮化作兼具实用与艺术的文创精品。马鞍包系列复刻传统马鞍造型,搭配简约几何纹样;皮雕画以细腻刀工勾勒出套马汉子的豪迈;钥匙扣上的盘肠纹镶嵌松石,粗犷中透着精致。每一件皮具都历经数十道工序,将草原儿女的坚韧与浪漫融入针脚之间。

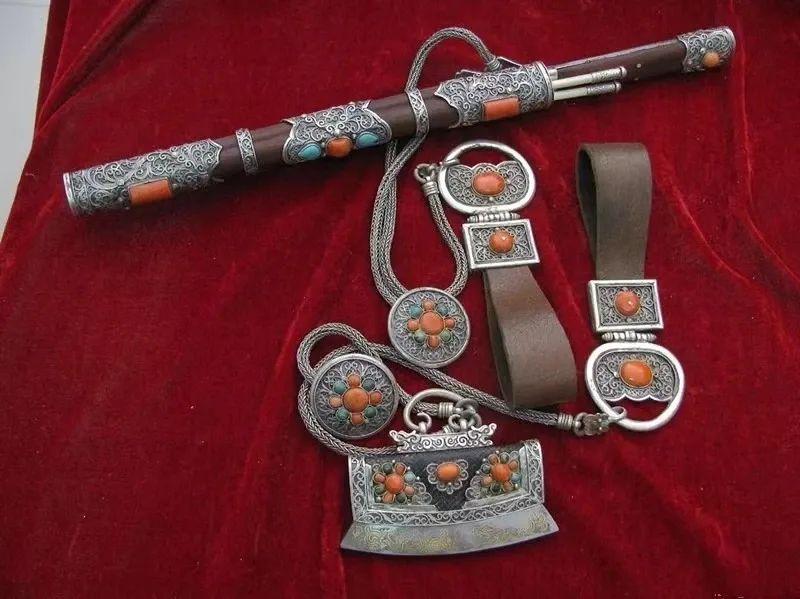

蒙古刀:马背民族的精神图腾

作为蒙古族男子的随身之物,蒙古刀集实用与美学于一身。优质钢材锻造的刀刃寒光凛凛,牛角刀柄镶嵌松石,刀鞘雕刻卷草纹、盘龙纹等吉祥图案。现代文创在保留工艺精髓的同时,推出微型收藏款、钥匙扣等便携形态,既延续了宰畜、防身的实用功能,更成为象征勇敢与尊严的文化符号。

牛角雕:自然馈赠的艺术重生

天然牛角经雕刻师妙手,化作栩栩如生的动物摆件、温润实用的梳子发簪。匠人们依循牛角天然纹理,通过打磨、镂空等技法,将草原骏马的矫健身姿、敖包相会的浪漫场景凝固于方寸之间。笔筒上的浮雕花纹、酒杯边缘的卷云装饰,每一处细节都彰显着呼伦贝尔人与自然和谐共处的智慧。

木雕工艺品:森林深处的匠心诉说

以桦木、松木为载体,木雕艺人将民族风情镌刻于木。从巴尔虎草原的五畜图腾到蒙古象棋,再到勒勒车和蒙古包,每一件作品都取材于游牧生活。立体雕刻的马头琴装饰、浮雕工艺的敖包场景,或是榫卯结构的微型蒙古包摆件,既有粗犷豪放的草原气质,又不乏细腻生动的艺术表达,传递着森林与草原文化交融的独特魅力。

麦秆画:田野间的光影诗篇

精选麦秆经熏、蒸、烫、编等20余道工序,将普通秸秆化作流光溢彩的艺术画作。匠人利用麦秆天然光泽与熨烫产生的深浅变化,以剪刻技法勾勒出草原晚霞、驯鹿迁徙等场景。层次分明的花鸟图、立体感十足的人物肖像,既保留乡土气息,又通过装裱设计成为现代家居的点睛装饰。

桦树皮制作技艺:森林文化的活态传承

桦树皮制作技艺是我国北方游猎民族的独特手工技艺,具有浓厚的民族特色和地域性。桦树皮具有良好的防水、抗腐蚀性能,以此制成的器具轻便、易携带、不易破碎,是狩猎民族喜爱的生产工具和生活用品。桦树皮盒上压印的驯鹿纹、桦树皮画上镂空的萨满图腾,经岁月打磨愈发古朴温润。从传统桦树皮船模型,到现代设计的首饰盒、文具套装,这一国家级非遗技艺在创新中延续“森林文化”的生命脉络。

这些非遗文创产品不仅是精美的工艺品,更是呼伦贝尔各民族历史、信仰、生活方式和审美观念的物质载体,具有极高的文化价值、艺术价值和收藏价值。每一件产品不仅是工艺的再生,更是北疆民族与自然共生的千年智慧结晶。

来呼伦贝尔

带走一件非遗文创吧

让草原的故事在你的掌心延续

······

(庄嘉慧)