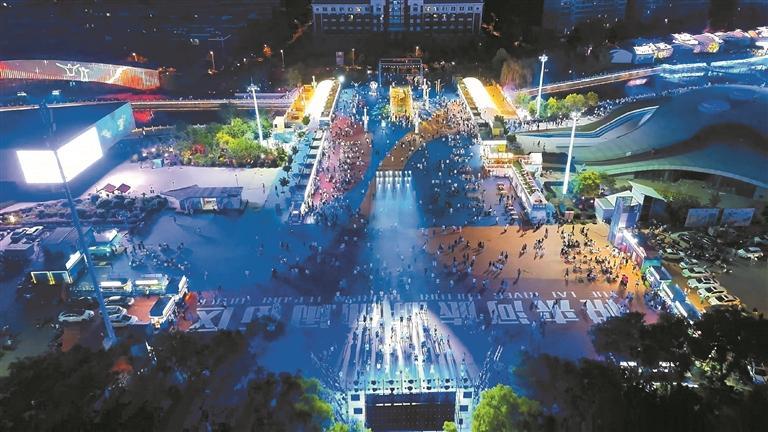

悦来河旅游休闲街区夜景。

一年一度的“8·18”哲里木赛马节点燃“速度与激情”。

“舞动北疆·享悦通辽”展现通辽市广场舞的独特魅力。

“风从草原来——通辽市文物菁华展”在沈阳开展。

近年来,通辽市以铸牢中华民族共同体意识为主线,通过“六项行动”深入实施旅游促进各民族交往交流交融计划。通过多措并举挖掘文旅资源,持续释放文旅双向赋能效应,让各族游客在游玩中感受中华文化魅力,在交往交流交融中共同构筑中华民族共有精神家园。

护文脉 让历史见证交融

2024年,通辽市扎实推进文化遗产保持工作,取得显著成效。在文物保护方面,全面开展第四次全国文物普查,已完成1884处文物遗址点调查,复查任务完成率达71%。依托中华文明探源工程,制定实施西辽河文明研究五年计划,并与自治区文物考古研究院共建西辽河流域考古研究基地。同时,积极开展文物展览交流活动,通辽市文博院在沈阳举办为期95天的“风从草原来——通辽市文物菁华展”,参与第十届“中国博物馆及相关产品博览会”,并引进“龙年游龙江 文物旅行箱——黑龙江博物馆之旅”巡展,生动展现各民族交往交流交融的历史。

在非物质文化遗产保护方面,通辽市将非遗传承作为铸牢中华民族共同体意识的重要实践,全年认定市级非遗传承基地15家、非遗就业工坊8家,新增市级非遗代表性项目30项、代表性传承人35人,有力推动了非遗保护传承工作。

铸精品 让艺术构筑情感共鸣

文化如水,润物无声。2024年,通辽市在公共文化服务领域取得丰硕成果,通过文艺作品创作和各类文化活动,有力促进了各民族交往交流交融。

在文艺创作方面,通辽市围绕中华人民共和国成立75周年、铸牢中华民族共同体意识等重大主题,全年创作183件新作品,生动展现了各族群众投身中国式现代化建设的实践故事。同时,积极开展跨区域文化交流,组织文艺精品赴北京、上海、杭州等11个城市演出59次,并邀请江苏省淮剧团、内蒙古艺术剧院交响乐团等艺术团体来通辽市交流演出。

文化惠民工程深入实施,全年开展“铸牢中华民族共同体意识·弘扬北疆文化”“舞动北疆·享悦通辽”广场舞大赛等各类惠民活动1200余场次。通过树立各民族共有共享的中华符号,让文化之花在群众心田绽放,艺术之情在共鸣中流淌,构筑起各族群众“精神共富”的新高地。

拓渠道 让世界了解通辽

通辽市的文旅资源丰富多彩,从广袤无垠的草原到碧波荡漾的湖泊,从历史悠久的文化遗址到独具特色的蒙古族民俗风情,无一不吸引着游客的目光。为了拓宽文旅宣传渠道,通辽市注重在各级各类景区树立和突出中华民族共有共享的中华文化符号和中华民族形象,把中华优秀传统文化元素融入精品旅游线路和公共旅游景观陈列等领域,将铸牢中华民族共同体意识融入展陈大纲、版式稿、讲解词,让游客全方位感受中华文化魅力。

充分发挥旅游资源优势,精心打造了14条精品旅游线路,包括“西辽河畔 文明曙光”非遗体验之旅、“古建匠意历史文化游径”等特色产品。围绕“悦来通辽”文旅区域品牌,制作100余条文旅短视频,精心设计制作手绘地图、明信片等文旅宣传册。充分发挥新媒体平台宣传作用,一季度发布信息1800余条,浏览量达670万次。

多途径客源地营销,推介文旅资源。市旗两级在东三省、长三角、京津冀等地举办10场文旅推介活动,巧妙融入铸牢中华民族共同体意识元素,讲好通辽民族团结故事。同时,扎实推进文旅产业十大行动,一季度22个千万元以上重点项目开复工,悦来河旅游休闲街区接待游客突破200万人次。

创品牌 以互融擘画未来

文旅资源是宝贵的财富,更是促进各民族交往交流交融的重要引擎。通辽市一直探索文旅发展新模式,将各民族共享的中华文化符号和具有特色的地域符号紧密融合。

全力打响“悦来通辽”文旅区域品牌,推出“西辽河文化节”“8·18”赛马节等通辽文旅节庆品牌活动600余项,有效满足各族群众在旅游活动中从“互动”到“互融”的转变。

创新开展“研学交流+文旅”活动,有机融合文旅项目、非遗文化、民俗文化等元素,结合红色旅游和观光旅游,打造了一批精品文旅项目。2024年,全市接待研学游客7.2万人次,实现研学旅游收入超530万元。全年共接待国内游客2122.82万人次,实现旅游总收入275.52亿元,同比分别增长20.24%和24.53%。

以文化为魂,旅游塑形。通辽市正在以文旅为笔,绘就旅游促“三交”的新画卷。通过文旅产业高质量发展,既满足了群众多元文化需求,又促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展,凝聚起扎实推进中国式现代化通辽实践的磅礴伟力。

(聂红杰 军哥 张启民 巴图乌力吉 文博)