编者按

苍茫岁月,镌刻文明烙印;北疆沃土,见证融合华章。呼伦贝尔不仅有山河壮阔的自然胜境,更是千古文明交融的历史长廊。这里不仅留存着嘎仙洞石刻祝文的历史印记,更承载着拓跋鲜卑从山林走向草原、融入中原的融合历程;不仅见证了游牧长调与农耕雅韵的交融互鉴,更孕育出多民族共生共荣的璀璨图景。从拓跋鲜卑走出大鲜卑山的古老传说,到多民族在迁徙中交往、交流、交融的壮阔史诗,再到新时代文旅融合创新发展的生动实践,呼伦贝尔始终是多元文化交流融合的丰厚土壤。

当历史的长河流淌至新时代,呼伦贝尔正全力打造“融合之路”文旅品牌,将千年文明积淀转化为铸牢中华民族共同体意识工作主线的生动实践。即日起,呼伦贝尔市融媒体中心特别策划推出《融合之路》系列报道,以历史溯源、民族融合、文旅创新三重维度,循着拓跋鲜卑举足南迁的历史足迹,探寻中华文明多元一体的基因图谱;聚焦多民族迁徙浪潮,解码中华民族共同体的深层逻辑;透视文旅创新实践,展现“融合之路”文旅品牌如何以文化为魂、旅游为翼,让“融合之路”绽放时代新韵。

大兴安麓,秘境藏珍;嘎仙洞壁,契刻鸿文。

呼伦湖畔,铁骑扬尘;草原深处,文脉生根。

苍茫北疆,天地为幕。呼伦贝尔以雄浑之势铺展山河:碧草翻涌千重浪,林海奔涌万顷涛,河湖澄澈若明镜,星河璀璨映九霄。这块绿色瑰宝,既藏天地造化之工,亦纳岁月文明之魂,在时光长河中屹立不倒,昭示着华夏大地的磅礴气象与不朽风华。

回溯往昔,呼伦贝尔不仅是拓跋鲜卑崛起的摇篮,更是多民族融合的历史舞台。游牧长调与农耕雅韵在此激荡和鸣,马背豪情与书卷气韵于此和谐共生,绘就了中华民族多元一体的宏阔版图。这条横贯草原与中原、串联游牧与农耕的“融合之路”,既是一卷北方民族与华夏文明交汇共生的壮丽长轴,更是新征程上呼伦贝尔市以文化为桥梁、以旅游为媒介,推动“北疆文化”推陈出新、焕发生机的鲜活写照。

岁月更迭间,呼伦贝尔以苍茫雄浑之姿,贯通古今,融汇人文与自然,成为连接历史与未来、自然与人文的坚实精神纽带。这片北疆大地,不仅为“融合之路”文旅品牌积淀下千万年岁月馈赠的深厚文化底蕴,更铸就其不朽的精神根脉,恰似草原上永不熄灭的篝火,在历史的长夜里始终闪耀着璀璨而独特的光芒,谱写成一曲跨越时空的和谐交响。

山林肇基 文明初萌

“时越千余载,鲜卑万里迁。莫道长城阔,云冈连嘎仙。”大兴安岭重峦叠嶂,古木参天,早在公元前2000年甚至更早,拓跋鲜卑的先民们就在这片被称为“大鲜卑山”的密林深处繁衍生息。《魏书·序记》记载:“国有大鲜卑山,因以为号。其后,世为君长,统幽都之北,广漠之野,畜牧迁徙,射猎为业。”他们衣兽皮、食兽肉,栖居山洞,以狩猎为生,用刻木纪事的原始方式传承文化,在遮天蔽日的森林中默默积蓄力量,过着与世隔绝的生活。

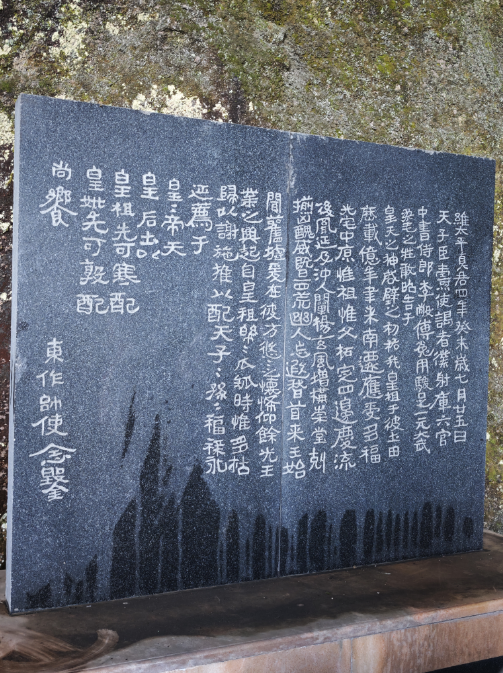

1980年,一项重大考古发现轰动学界。文物考古工作者米文平先生在大兴安岭北部的嘎仙洞西侧石壁上,发现了北魏太平真君四年(443年)的石刻祝文。这篇201字的汉字隶书祝文,是北魏太武帝拓跋焘派大臣李敞祭祖时所刻。“维太平真君四年,癸未岁七月廿五日······”,祝文以拓跋焘的口吻,饱含对祖先的怀念与敬仰,不仅确凿证实大兴安岭丛山密林自古便是中国领土,更将拓跋鲜卑的起源之地清晰呈现在世人面前,让那段隐匿于山林的传说变为可考的信史。

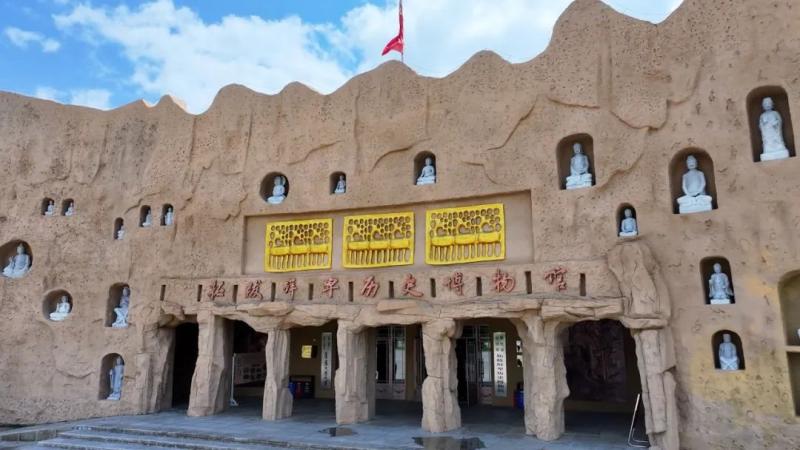

如今,鄂伦春民族博物馆和拓跋鲜卑历史博物馆中,丰富的桦皮制品和兽皮文物,无声诉说着拓跋鲜卑早期的生产生活风貌。桦皮篓、箱、盒、盆、碗,乃至桦皮船、夏季斜仁柱桦皮围盖等器物,展现着鲜卑先民就地取材的智慧;狍皮大衣、狍角帽、皮靴等兽皮制品,则体现着他们与森林相依的生活方式和独特的精神审美,成为人们探寻其早期历史的重要窗口。

南迁草原 交融新生

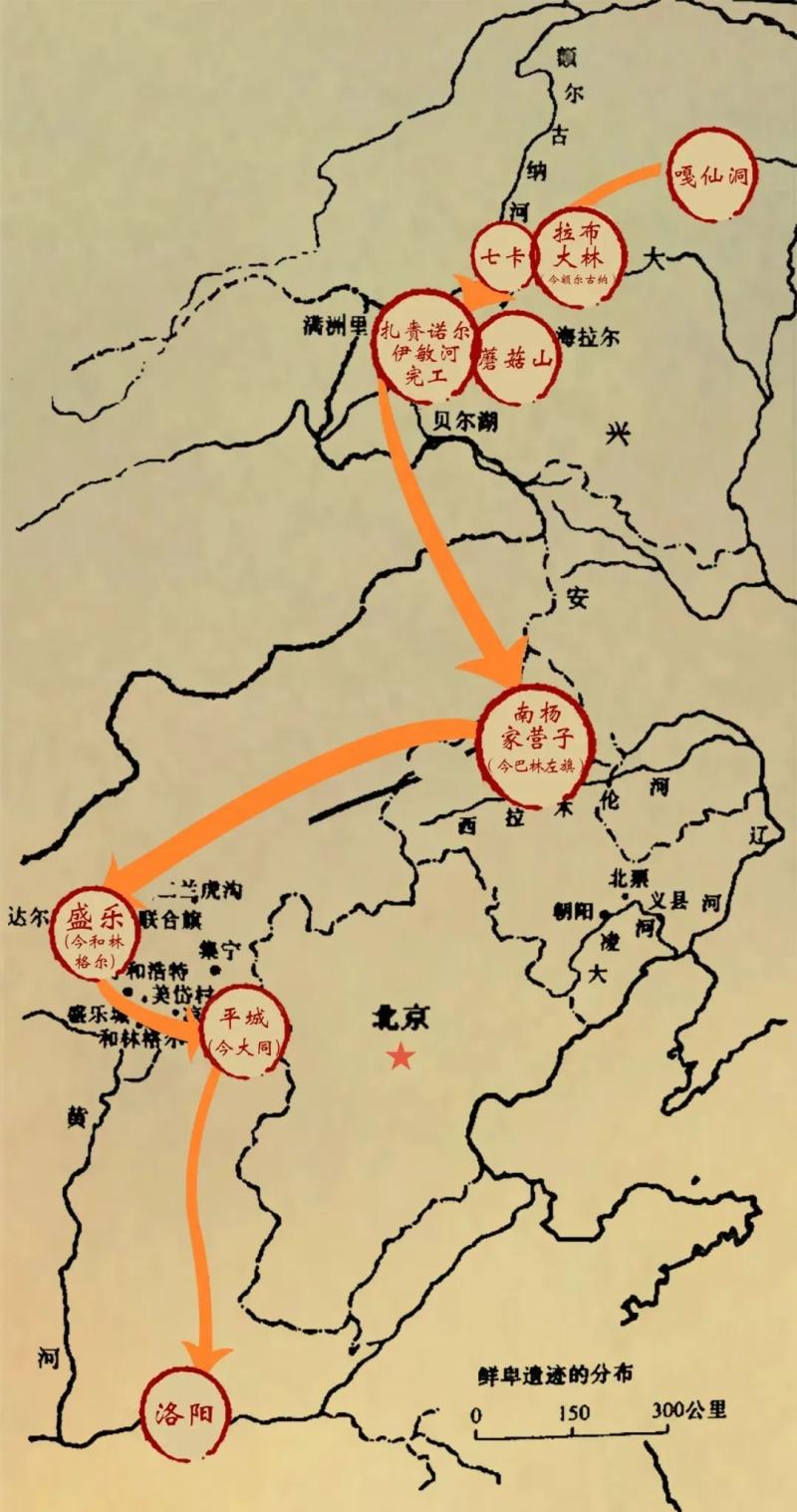

约公元1世纪末,在首领推寅的率领下,拓跋鲜卑走出大兴安岭,南迁到水草丰美的“大泽”——呼伦湖周边。在拓跋鲜卑神话中“有神兽,其形似马,其声类牛,先行导引”,带领拓跋鲜卑人走出了茫茫大兴安岭,这种神兽被认为是鹿。这次迁徙成为其发展史上的关键转折点,他们从“射猎为业”的游猎者,逐渐转变为纵横草原的游牧者,实现了从森林到草原、从狩猎经济到游牧经济的巨大跨越。

在额尔古纳河流域,拉布大林鲜卑墓群作为东汉至魏晋时期的鲜卑族群遗存,共发掘墓葬27座,出土文物2000余件。竖穴土坑墓的形制、多样的葬具、普遍的殉牲现象,以及丰富的随葬品,勾勒出拓跋鲜卑彼时的生活图景。

考古学家指出,额尔古纳独特的森林—草原过渡带地理环境,促使拓跋鲜卑从单一狩猎经济转向“半狩猎半游牧”复合模式,完成了向稳定游牧经济的蜕变,为其后续南迁积蓄了物质与文化力量。

呼伦湖畔以及呼伦贝尔草原上的鲜卑墓群,是拓跋鲜卑“南迁大泽”繁衍生息的文明遗存。在呼伦湖畔,拓跋鲜卑与匈奴、丁零等草原民族错居杂处,不仅在血脉上相互交融,还积极吸纳中原先进文化,为日后的发展奠定了坚实基础。扎赉诺尔墓群和蘑菇山墓群,便是这一时期拓跋鲜卑留下的珍贵历史印记。

扎赉诺尔墓群为第六批全国重点文物保护单位,位于达兰鄂罗木河东岸,1959年发现墓葬300余座,截至目前共清理发掘了64座。出土文物丰富多样,既有体现鲜卑特色的陶器、骨器、桦皮器,也有来自中原地区的东汉规矩镜、如意纹织锦等,生动展现了当时各民族间频繁的交流与融合。

蘑菇山墓群于2011年被发现,清理发掘的12座墓葬中,出土了陶器、金器、铜器、铁器等大量珍贵文物。其中,马形金饰、双禽交颈纹铜饰牌等工艺精湛,融合了草原透雕技艺与中原金属铸造技术,反映了当时拓跋鲜卑的社会生活和文化风貌,是民族融合的生动例证,为北魏时期的民族大融合铺平了道路。

逐鹿中原 融合大成

拓跋鲜卑自北方草原多次南迁,历经盛乐、平城、洛阳三阶段逐鹿中原,最终实现民族融合的历史大成,在中国文明演进中,书写出波澜壮阔的融合篇章。

盛乐时期,拓跋鲜卑建立代国,奠定融合根基。公元258年,拓跋力微率部定都盛乐,将其打造为政治中心;公元386年,拓跋珪改国号为“魏”,推行“离散诸部”“计口授田”等政策,打破游牧旧制,促进鲜卑人向农耕定居转变。同时倡导胡汉杂居,开设太学传播儒学,吸引大量晋人归附。此外,以盛乐为枢纽的草原丝绸之路兴起,东罗马金币、波斯银币等文物的出土,见证了东西方经济文化的交融,为民族融合创造条件。

迁都平城后,北魏加速汉化进程。公元398年拓跋珪定都平城,太武帝拓跋焘统一北方,打通丝绸之路,使平城成为丝绸之路重要节点。西域文化与商品的涌入,深刻影响北魏社会生活。文成帝时期开凿的云冈石窟,融合犍陀罗艺术与中原风格,展现多元文化碰撞,冯太后与孝文帝推行官制汉化、改汉姓等改革,魏碑书法艺术蓬勃发展,进一步推动胡汉文化交融。

孝文帝迁都洛阳后,民族融合达至顶峰。洛阳城规模宏大,布局科学,成为国际化大都市。孝文帝强力推行汉化政策,穿汉服、说汉语、行汉制,推动鲜卑贵族与汉族通婚,从制度到生活全方位融入中原文明。龙门石窟的营造更是佛教艺术中国化的典范,其造像从云冈的粗犷转向优雅世俗,体现南北文化的深度融合。

拓跋鲜卑从逐鹿中原到实现融合大成,不仅推动自身从游牧部落向封建王朝的蜕变,更通过政治革新、文化互鉴与经济交流,为民族融合注入强劲动力,在中华文明共同体的形成进程中具有不可替代的历史意义。

文旅新章 薪火相传

从密林深处的茹毛饮血,到草原之上的金戈铁马;从盛乐城头的励精图治,到洛阳城里的汉化革新,拓跋鲜卑用千年时光,在呼伦贝尔大地乃至华夏版图上,勾勒出一条璀璨的融合之路。这条路上,镌刻着不同民族的智慧与汗水,承载着多元文化的交流与共生。

如今,呼伦贝尔以拓跋鲜卑历史为脉,将“融合之路”文旅品牌深植于这片热土。当游客踏入嘎仙洞,指尖触碰的不仅是斑驳石壁,更是中华民族绵延不绝的历史脉络;漫步扎赉诺尔墓群,眼前浮现的不仅是千年文物,更是各民族交融汇聚的生动图景。鄂伦春民族博物馆、拓跋鲜卑历史博物馆、扎赉诺尔博物馆等文化场馆,通过文物陈列与场景复原,系统呈现拓跋鲜卑的发展脉络,让千年文明可触可感。

拓跋鲜卑的历史,不仅是呼伦贝尔的文化瑰宝,更是中华民族共同体意识的鲜活注脚。它昭示着,自古以来,各民族便如石榴籽般紧紧相依,在交流互鉴中凝聚力量,在融合发展中铸就辉煌。

当历史的回响与时代的脉搏同频共振,呼伦贝尔“融合之路”文旅品牌,正以拓跋鲜卑千年文明为精神火炬,照亮各民族共同团结奋斗、繁荣发展的前行之路,书写着“各美其美、美美与共”的壮丽诗篇。它不仅是北疆文化传承创新的生动实践,更是铸牢中华民族共同体意识的具象化表达。这片承载着多民族交融记忆的土地,以文旅为纽带,续写着民族团结、文化繁荣的时代史诗,奏响凝聚民族力量、彰显文化自信的时代强音。

《呼伦贝尔市着力打造“融合之路”文旅品牌促进新时代各民族交往交流交融》系列报道

策划:康健 刁岩 蒋铁英 徐晓梅

记者:阎蕾 郭悦 萨库拉 徐璐

视频:张蕊 王琦