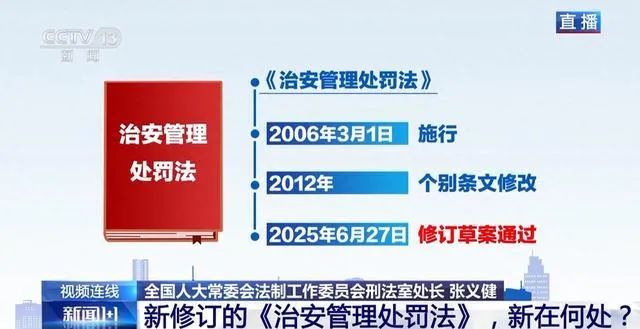

6月27日,十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过了新修订的《治安管理处罚法》,自2026年1月1日起施行。

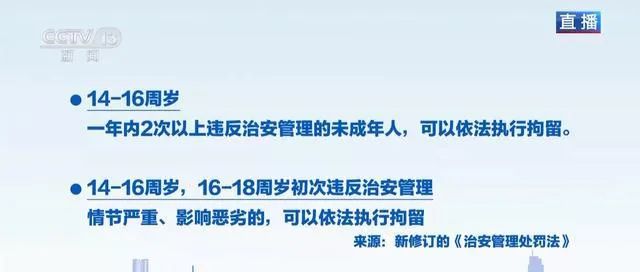

此次治安管理处罚法的修订,明确对14-16周岁以及16-18周岁初次违反治安管理但情节严重、影响恶劣的,或者14-16周岁一年内二次以上违反治安管理的未成年人,可以依法执行拘留。新修订法律以更精准的惩戒筑牢未成年人违法防线,彰显了“教育与处罚并重”的法治智慧。

法律对未成年人的宽容,本是基于其心智尚未成熟的人文关怀。现行的治安管理处罚法自2006年3月1日起施行,对14-16周岁的未成年,以及16-18周岁初次违法者不执行拘留,初衷是给予犯错孩子改过自新的空间,避免惩戒对其成长造成过度冲击。

现实中,这一善意却被部分未成年人利用:有的多次盗窃、欺凌同学,甚至公然挑衅社会秩序,仗着“年龄保护”有恃无恐。数据显示,2024年,中国检察机关受理审查起诉未成年犯罪嫌疑人101526人,同比上升4.3%。当宽容变成放任,这道本应保护少年的“安全屏障”,反而成了他们漠视规则的通行证,显然与“保护未成年人”的立法初衷背道而驰。

此次修订的核心,正是让“法治安全带”真正发挥作用,通过“递进式惩戒”形成有效约束。对14-16周岁一年内二次以上违法亮剑,直击“屡教不改”的顽疾:第一次违法给予教育机会,如同安全带的预紧提醒;第二次违法则依法执行拘留,恰似安全带的强力锁止,这种“犯错成本递增”的设计,能让未成年人真切感受到“违法有代价”,从心理上遏制再犯冲动。

而对“情节严重、影响恶劣”的初次违法破例执行拘留,针对的是那些持械斗殴、公然侮辱他人等性质恶劣的行为,避免初次违法成为严重违法的加速器。这种宽严相济的调整,既守住了对未成年人教育为主的底线,又确保“安全带”在关键时刻拉得住,让法律既有温度,也有力度。

值得关注的是,修订后的法律条款并非单纯“加码处罚”,而是兼具约束与保护的双重功能,构建了“惩戒+矫治”的闭环。对不予拘留或不执行拘留的未成年人,明确要求公安机关采取矫治教育措施;询问时监护人不能到场的,可通知成年亲属、学校代表到场。这些细节既避免了“一关了之”的简单化,也防止了“一放了之”的放任化,让“安全带”的保护更具人文温度。

当然,“法治安全带”的松紧度需要精准把控。修订中“情节严重”“影响恶劣”等标准需通过司法解释进一步细化,比如明确持械伤人、多次骚扰他人等具体情形,避免裁量空间过大导致过度惩戒或惩戒不足。唯有如此,才能在严管与厚爱之间找到精准平衡。

法律的调整,从来都是对社会现实的回应。为“屡教不改”系上“法治安全带”,不是对未成年人的苛责,而是用法治的力量为他们的成长之路加装“防护装置”。当“年龄豁免”不再是违法的护身符,当“多次违法”必须付出代价,未成年人才能真正懂得敬畏法律、遵守规则。 (宋显丽)