“守望相助”是习近平总书记首次在内蒙古提出的重大理念,为切实擦亮“守望相助”首提地招牌,呼伦贝尔市委在全市开展“守望相助”党建品牌创建工作,推动全市上下自觉践行“守望相助”理念,常态化推进“感党恩、听党话、跟党走”群众教育,促进民族团结,推动产业升级,助力农牧民增收致富。

值此“七一”建党节来临之际,为庆祝建党104周年,呼伦贝尔市融媒体中心特别策划推出《呼伦贝尔市打造“守望相助”党建品牌绘就高质量发展新图景》系列报道,用生动笔触和鲜活事例,全方位、多角度展现呼伦贝尔在党建引领下的澎湃活力。看民族团结工作如何在党的指引下不断向纵深迈进,如何在京蒙协作的有力支撑下,稳步推进产业升级,农牧民增收致富的美好愿景又如何一步步变为现实。深度聚焦呼伦贝尔打造“守望相助”党建品牌进程中的生动实践,全市各级党组织和广大党员干部以铸牢中华民族共同体意识为工作主线,坚守忠诚之心、奋进之心、团结之心、公仆之心、争先之心,凝心聚力,奋勇争先,以高质量党建引领高质量发展的壮丽篇章。

党的光辉照北疆,北疆儿女心向党。

从国门下到界碑旁,从党群阵地到草原深处,从抵边牧户到边防哨所,从贝尔湖畔到额尔古纳河岸······呼伦贝尔1733.32公里边境线上,五星红旗、党旗的一抹抹红迎风飘扬,掩映在绿水青山间格外鲜艳夺目。

筑牢祖国北疆安全稳定屏障,是习近平总书记交给内蒙古的五大任务之一。呼伦贝尔市域内有5个边境旗市,8个国家级对外开放口岸,作为自治区向北开放的前沿阵地,强边固防守护北疆安宁,是必须履行好的重大责任和光荣使命。

近年来,呼伦贝尔市全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线,紧紧围绕“筑牢祖国北疆安全稳定屏障”中心任务,以构筑千里边境党建长廊、深化拓展边境党建“五边行动”,创新推进“五同五提升”具体举措,不断提升边境治理能力和水平,全力推动边民富、边关美、边陲睦、边防固、边境安。如今,边境地区经济社会得到长足发展,各族群众守望相助、团结奋进,共同绘就祖国边疆亮丽风景线。

深化铸魂工程

思想筑边跟党走

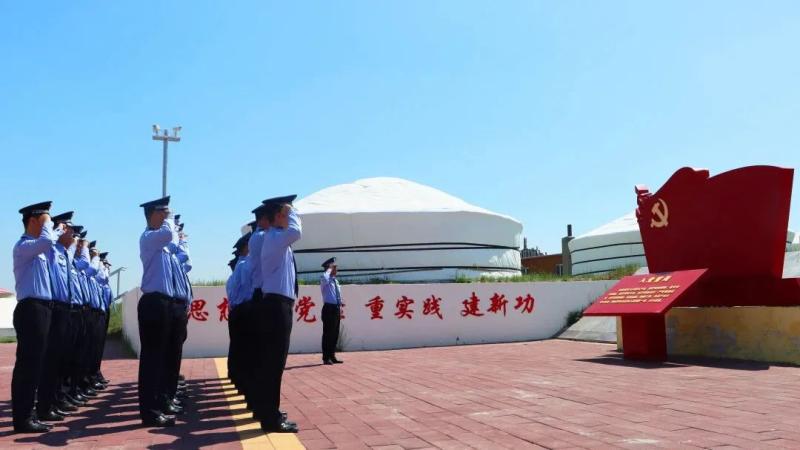

牧民转场到哪里,“流动党员服务站”就到哪里。在新巴尔虎左旗古日班赛罕夏营地,党员和农牧民围坐在一起,仔细聆听“草原先锋讲师”讲述的内容,交流分享心得,党的声音、党的关怀传到了草原深处。

呼伦贝尔市充分利用爱国主义教育基地、党群服务中心、边防连队和红色堡垒户等学习阵地,宣传阐释中国共产党团结带领呼伦贝尔各族群众走过的革命、建设、改革的伟大历程。同时,把党性教育、爱国主义教育、守边戍边教育、民族团结教育作为重要培训内容,依托各级党校(行政学院)、组工视线和微信公众号等线上线下平台载体,培训基层党员、干部1.2万余人次,引导各族干部群众由衷地感党恩、听党话、跟党走。

“民族团结一家亲、同心共筑中国梦”,这句耳熟能详的话语是呼伦贝尔各族群众共同的心声。注重做好群众思想引领工作,通过电影巡映、模范典型评选、短视频评选、群众文艺演出、诗词歌咏等多种方式,讲好“三千孤儿入内蒙”、京蒙协作促脱贫、下乡知青与牧民心连心等民族团结进步故事。全市面向群众开展铸牢中华民族共同体意识、民族政策理论宣讲2210场次,覆盖15万余人,切实推动“守望相助”“三个离不开”理念扎根干群、深入人心。

织密组织体系

组织固边筑堡垒

新巴尔虎右旗贝尔苏木贝尔嘎查,距离中蒙界湖只有不到500米的距离,这里的一草一木图门都如数家珍。在近一个世纪的时间里,图门家三代接力守护着由8块界碑连成、长达60多公里的边境管段,累计巡边里程超10万公里。

中俄边境线上,唱贵生正像往常一样进行巡边踏查,在发现一处破裂的铁丝网后,他迅速从包里拿出钳子以及铁丝等工具,娴熟地把这个洞补了起来。10多年来,像这样的普通小事,他不厌其烦地做了几百遍。

日复一日,年复一年,一代代边境守护者扎根在此,构筑起人人是哨兵、家家是哨所、村村是堡垒的红色边境线,不断传承续写着为国戍边的时代故事。

边关之固,固在堡垒坚强。结合边境嘎查村实际,全市共设置党员中心户(红色堡垒户)680余个,吸纳护边员1190余名,形成了“嘎查村党支部+党员中心户+蒙古包哨所+护边员+边民”的固边体系。

边关之固,固在勠力同心。加强党政军警民合力强边固防,创新党组织设置模式,打破行政、地域、行业壁垒,推动边境苏木乡镇、嘎查村与边检、海关、口岸办、边境派出所、边防连队等部门建立联合党组织,推行党务引领下的村务、警务融为一体的“三务合一”基层服务型党组织工作机制。

边关之固,固在民心同向。持续优化5个边境旗市、23个边境苏木乡镇、58个边境嘎查村党群服务中心联系服务党员群众功能,推动86个党群服务中心提质升级,结合“小马拉大车”突出问题集中整治,进一步整合服务项目、资源、力量,推行“一站式服务”“帮代办”工作机制,打通了服务边境地区群众“最后一公里”。

坚持发展优先

富民兴边奔小康

要实现边疆地区的和谐稳定,离不开群众的发家致富。

为解决边境地区“空心化”问题,吸引更多人置业安居、守边戍边,呼伦贝尔各地通过发挥党建引领优势、边境资源优势,推动产业发展,积极培育入股龙头企业、乡村领办产业、嘎查党组织领办股份制公司等新型经营主体,大力发展草原畜牧业、口岸经济、边境旅游等产业,1.39万户群众共享发展红利。

距离中俄边境线不到300米的满洲里市新开河镇二卡社区,党支部带领当地居民利用有限的土地资源发展种植业,努力探索“南果北种”“南菜北种”技术,精心打造“观光休闲、农俗体验”特色农业旅游。如今,在拥有800多个大棚的二卡社区,农业种植已经成为当地70%居民的主要收入来源,居民人均纯收入由8000元增长至3.35万元;

额尔古纳市把文旅融合发展作为富民强边的有力抓手,打造“旅游党建——右岸先锋全域行”党建品牌,创设红色驿站、红色先锋、红色志愿等10项亮点工程,近五年累计接待游客1669万人次,总收入165亿元;

新巴尔虎右旗克尔伦苏木芒来嘎查,因地制宜运用“三变”改革、“三位一体”等举措,通过建立“党支部 + 集体经济组织+专业合作社”经营模式,探索“生态、生产、生活”协同发展之路,2024年度分红金额达158.34万元,社员最高分红收入超10万元。

党建引领“抱团发展”,以项目带动扶持发展壮大嘎查村集体经济,鼓励基层党组织领办创办合作社,推广“党支部+合作社”“党支部+企业”等嘎查村集体经济发展模式,全市58个抵边嘎查村集体经济累计总额近5000余万元,实现了集体有收益、群众得实惠。

传统畜牧业转型升级步伐加快、特色优势产业蓬勃发展,从生态保护到富民增收,从牧区现代化到乡村全面振兴,党建引领之下,统筹推进高质量发展和高水平保护的生动实践正在呼伦贝尔大地频频涌现。

整合各类资源

帮联强边惠民生

从住蒙古包到搬进砖瓦房,从骑马出行到开上汽车,从用药不便到医疗有保障,边境地区农牧民切身感受到了固边兴边富民带来的喜人变化。

受地理环境、自然条件等因素制约,过去生活在草原上的牧户只能采用太阳能、风能和柴油发电机等方式供电,供电电压不稳定,供电可靠性难以保证。

边境地区偏远农牧民和边防哨所用电关乎民生、关乎稳定发展,呼伦贝尔市根据规划和边境地区用电需求,积极对接电力部门,实施边境牧户通常电工程,条条银丝线将稳定、安全的电能送到了边境一线牧户家中。

近年来,呼伦贝尔市紧紧抓住政策机遇,充分利用区域发展与脱贫攻坚、促进民族地区、边境地区和人口较少民族发展等政策规划,争取政策倾斜、资金投入、项目引进、科技支撑与智力支持,统筹实施水、电、路、房和优美环境工程,边境地区基础设施和公共服务体系正在逐步完善,群众生产生活条件得到根本改善。

把优势资源下沉到最需要的地方,解决边境地区嘎查村党组织建设难题。呼伦贝尔建立市旗乡三级党员领导干部基层党建联系点工作机制,制定下发《实施方案》,覆盖全市所有边境地区嘎查村党组织,推动基层党建全面进步、全面过硬。

架起干部和群众之间的“连心桥”,充分发挥驻嘎查村第一书记和工作队引领帮扶作用,制定从严管理12条措施,抵边驻村干部履职尽责,真心诚意地为群众解难题、谋发展。

深化“三服务一促进”和“万名专家人才服务基层”活动,围绕“科技帮扶”“教育帮扶”“医疗帮扶”,组建科技、教育、医疗“专家团”,开展精准服务400余次,解决基层各类瓶颈问题40余项、科技成果转化20项,指导培训农牧民2万余人次,形成了多元参与、聚力发展的工作格局。

强化融合联创

共建稳边促长远

近年来,呼伦贝尔市持续深化党建强化融合联创,推行“三务合一”,健全“五进”制度,推行“六联六促”机,切实做到守边有责、守边负责、守边尽责,筑牢祖国北疆安全稳定屏障。

立足边境地区特点和基层实际,结合网格化治理,构建边防连队管一线,边防武警管二线,联防民兵管三线,“草原110”报警点、“蒙古包哨所”“北疆红色堡垒户”分网格管护的“三线一网”联防联勤新格局,打造党务、村务、警务“三务合一”治理新模式,有效维护地区和谐稳定。

始终坚持党对边境管理工作的绝对领导,牢固树立总体国家安全观,市本级推行边境管理支队主官进市公安局党委,边境旗市推进边境管理大队主官进旗市公安局党委,边境派出所主官进苏木乡镇党委,边境派出所民警进嘎查村“两委”班子,包片民警进红色堡垒户、党员中心户,形成“五进”工作机制,实现边境管理各项工作及时沟通、高效运转。

推行组织联建促党组织工作覆盖、会议联席促情况交流协调顺畅、活动联建促军警地共建融合、矛盾联调促问题解决、边防联守促边境地区安全稳定、责任联担促各项工作协调推进的“六联六促”工作机制,充分发挥基层党组织的自身影响和动员作用,形成合力攻坚、优势互补,内引外联、整体推进的工作格局。

在呼伦贝尔广袤土地上,党建的力量如同一座稳固的基石,贯穿于每一个角落。筑、固、兴、强、稳,这五个字,犹如五线谱上的音符,共同谱写着“守望相助”党建工作品牌的华章——这片热土上的红色旗帜始终猎猎飞扬。

当党建创新如春潮涌动,智慧的火花在牧区草场间迸发;当改革春风催生制度新芽,牧民的马头琴已奏响奋进的乐章。

草原儿女心贴心编织幸福锦缎,用勤劳的双手在兴安岭下铺就幸福美好生活,那跃动的红马甲是党员先锋队的旗帜,那连片的蒙古包是红色驿站的坐标,红色基因已化作滋润边疆的甘露,浇灌出固边兴边富民的累累硕果。

霞光里,新时代的牧歌正伴着套马杆的弧线,在额尔古纳河畔的长调中久久回荡。

《呼伦贝尔市打造“守望相助”党建品牌绘就高质量发展新图景》系列报道

总策划:张红杰

记者:付饶 张晓琦 王秋月 徐晓梅/文

视频:呼伦贝尔市融媒体中心制作