文化是一座城市的灵魂,是城市外在形象和精神气质的有机统一,也是城市内涵、品质、特色的重要标志。

乌海是一座因煤而建、因煤而兴的移民城市,20世纪50年代末,来自天南地北的建设者因煤炭开发在这里相遇,在这块沃土上创造着财富与价值,并形成了多姿多彩、璀璨夺目的文化,有文学、绘画、书法、摄影、赏石、戏曲……在丰富着老百姓的日常生活的同时,也涵养着城市的独特气质。

“内蒙古自治区优秀展演剧目”舞台剧《山高水长》剧照。

第七届内蒙古舞蹈大赛群文组(少儿)创作金奖、表演金奖作品《逐春》剧照。

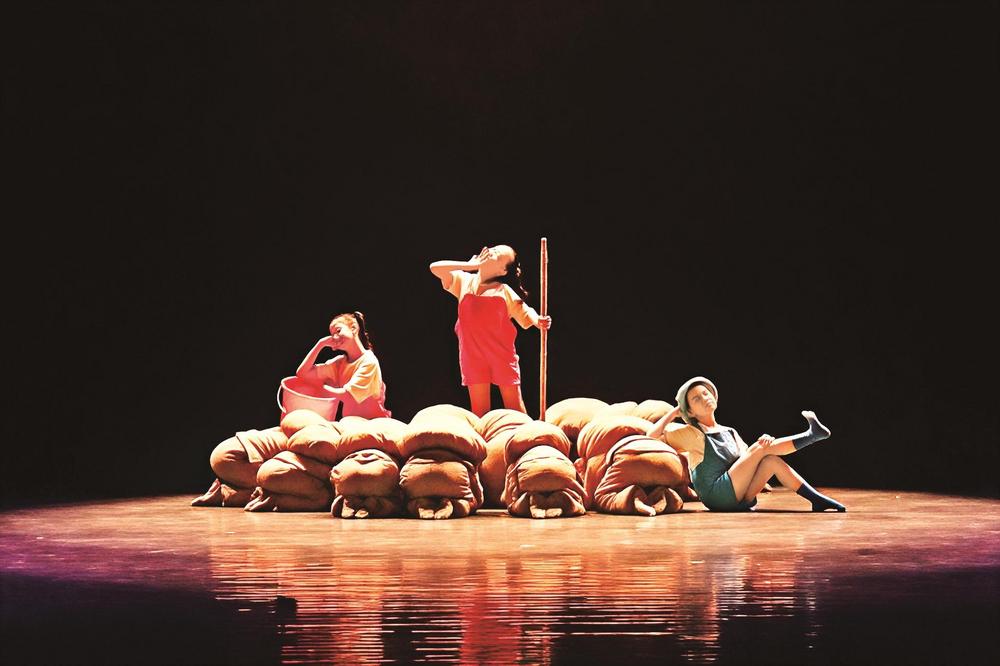

第七届内蒙古舞蹈大赛群文组(少儿)创作金奖、表演金奖作品《黄河泥娃》剧照。

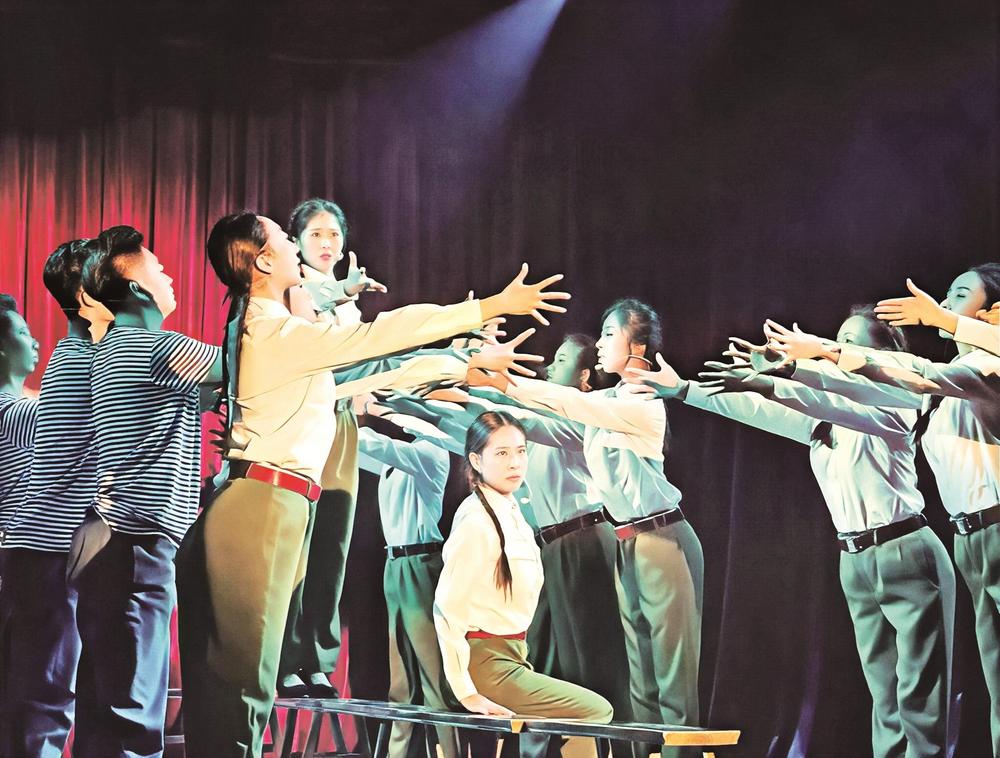

“内蒙古自治区舞台艺术精品工程项目” 歌舞剧《三线印记》剧照。

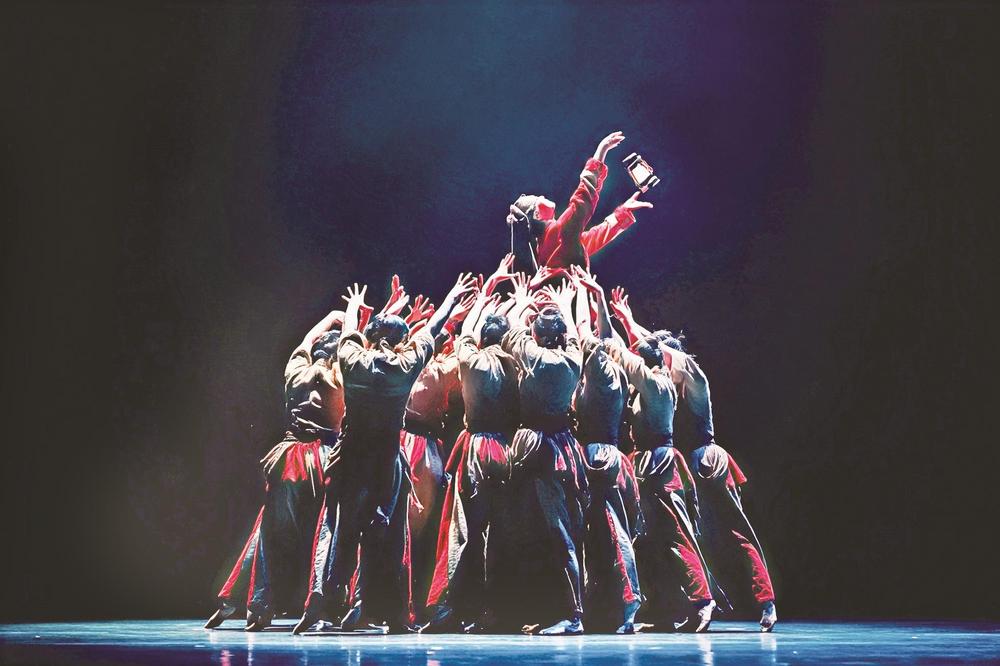

第七届内蒙古舞蹈大赛专业青年组(当代舞)表演二等奖作品《守河》剧照。

舞蹈作为人类最古老的艺术形态,通过优美的肢体语言传递人们内心的情感。而地处黄河之畔、北疆腹地的乌海,凭借其独特的文化优势,为舞蹈艺术注入了新的生命力。作为北疆文化的重要交融点,舞蹈创作在这片土地上迸发出无限可能。多元文化的融合,让创作者充满了创作活力,不断创作出兼具历史厚重感与时代气息的舞蹈作品。

近年来,乌海本土舞蹈发展势头良好,一大批优秀舞蹈创作者凭借独特的艺术视角与精湛技艺,在区内外各类舞蹈赛事、艺术展演中崭露头角,斩获多项重量级荣誉。同时,舞蹈事业与产业的协同发展,也为这门艺术注入源源不断的活力。从专业院团的精品创作,到社会培训机构的遍地开花,再到青少年舞蹈教育培训的日益完善,舞蹈已经成为美育教育的重要方式之一。本期《文化会客厅》特别邀请了多位深耕乌海舞蹈领域的优秀舞蹈创作者、舞蹈教育工作者,通过深度对话,探讨如何在新时代背景下推动本土舞蹈艺术迈向更高台阶,为北疆文化繁荣发展贡献力量。

邀请嘉宾

刘星:乌海乌兰牧骑副团长、党支部书记。

邱双:内蒙古舞蹈家协会会员,乌海乌兰牧骑舞蹈队队长。

刘丽娅:内蒙古舞蹈家协会会员,乌海市舞蹈家协会副主席,乌海职业技术学院舞蹈教师。

王芳:内蒙古天娇舞蹈艺术培训有限责任公司创始人,中国舞蹈家协会会员,内蒙古舞蹈家协会会员,乌海市舞蹈家协会副主席。

张燕:乌海市爱乐舞蹈培训创始人,内蒙古首批新文艺群体领军人才,中国舞蹈家协会会员,内蒙古舞蹈家协会理事,乌海市舞蹈家协会副主席。

梁家惠:乌海市与惠共舞拉丁舞培训创始人,中国国际标准舞协会理事,乌海市国际标准舞协会会长。

记者:您认为近年来乌海本土舞蹈发展势头良好的原因有哪些?

刘星:近年来,乌海在系统推进北疆文化建设中,从舞蹈方面来讲,确实出了很多精品创作,例如《山高水长》《三线印记》等多部作品入选自治区舞台艺术精品工程或入围舞蹈大赛,这些成绩的取得,都离不开创作环境的变化,也得益于我们生活的这片土地,有很多值得我们去挖掘的历史文化故事。

王芳:乌海舞蹈的蓬勃发展,得益于人们对本土文化的热爱。创作者们都是怀揣着对家乡的赤诚,将乌海的风土人情、非遗技艺与自然景观融入舞蹈创作,形成了独一无二的“乌海符号”。这种创作激情的觉醒,在舞蹈创作中是非常重要的,这也是近些年我们乌海舞蹈不断涌现出好作品的内在动力。

张燕:经过多年的努力,我们乌海地区的舞蹈发展形势正处在一种积极向上的态势中,尤其是少儿舞蹈的发展,离不开大家对展现平台的搭建、社会关注度的提高、家长对美育教育的重视,这些都是创作优秀作品的原因所在。

记者:在创作《三线印记》《黄河泥娃》《逐春》等舞蹈时,是如何将乌海的地域文化、历史故事融入舞蹈中的?

邱双:在表演《三线印记》的时候,对于我们演员来说,其实对20世纪六七十年代乌海生活是很陌生的。但是为了塑造好故事中的人物形象,我们通过查阅大量的三线建设资料,来系统认识那段历史;我们还走访了许多当年参与建设三线的老人,听他们讲述真实的故事,在感动中也让我们更深入地了解那段历史。

王芳:在创作《黄河泥娃》时,我们编导团队带领孩子们实地走访了乌达区张勇老师的黄河泥塑非遗工作坊。我们让孩子们观察张勇老师创作的黄河泥娃的动作、神态等,也让他们亲手与黄河泥接触,感受黄河泥的温度。在听过张勇老师的创作故事后,每个孩子的感受是不一样的,所以他们对黄河泥娃进行的二度创作也是大不一样的,就是在这种不一样中来捕捉他们对黄河文化的理解与认识。

张燕:在《逐春》这部作品中,我们将乌海剪纸、书法与春节民俗巧妙融合,为观众呈现了一场视觉盛宴。孩子们手持象征着团圆与希望的灯笼,在舞台上翩翩起舞,点亮了“万家灯火”,传递着浓浓的节日氛围。巨型卷轴上的十二生肖剪纸与书法作品随着舞步缓缓展开,每一个细节都饱含着对传统文化的敬意与传承,每一个动作都在讲述乌海这座城市的历史与故事。

记者:在教学过程中,采用了哪些独特的方法来培养适合本土舞蹈发展的人才?

刘丽娅:在发展人才上,我们除了正常的教学以外,每年还要为参加大学生艺术展演作准备。所以我们在选拔参赛人选上精益求精。会挑选一些有舞蹈基础、在舞蹈方面有天赋、有艺术表现力强的学生去参加比赛。我们的原创舞蹈《墨韵》曾经在第五届大学生展演中获二等奖。大家都知道我们乌海是有名的书法城,所以舞蹈《墨韵》也是围绕着我们乌海本土地域特点编排的一个原创舞蹈,就是让学生们在创作中了解乌海,热爱乌海。

梁家惠:乌海不仅有自己的历史特点,更有开放现代的一面,所以在这座年轻的城市里一定要有国标舞的群体。我们通过“教学—创作—展演”的模式来形成国标舞的学习规模;通过公益讲堂等形式,让舞蹈进社区、进校园,点燃更多人的舞蹈梦;积极参与赛事交流,让乌海舞蹈打破地域限制,实现破圈传播。

记者:对于吸引年轻人关注和参与乌海本土舞蹈,您有什么好的建议?

刘星:让年轻人爱上舞蹈,需要搭建舞蹈与生活的桥梁,可以通过新颖有趣的方式激发他们的兴趣。例如把我们乌海本土的文化元素融入舞蹈中,让大家在感受舞蹈的同时,通过家乡文化激发他们对舞蹈的热爱。对于舞蹈团体而言,更要打破舞台界限,多走进基层、深入一线,为大家带来形式多样的舞蹈表演,提高大家对舞蹈的兴趣。

刘丽娅:针对年轻人喜好,我们可以开设爵士舞、网红流行舞等时尚舞种课程,同时举办舞蹈比赛、主题派对等活动,为他们提供展示平台,激发参与热情。我们要学会借助抖音等短视频平台,发布舞蹈教学视频、精彩表演片段等,让大家随时能够学习舞蹈。结合乌海当地文旅活动,在景区或节日期间安排舞蹈表演,设置互动环节,让年轻人能够近距离接触舞蹈,甚至即兴加入舞蹈队伍,感受舞蹈乐趣。

梁家惠:我觉得让年轻人喜欢舞蹈,最好的方式就是多开展一些跟舞蹈有关的活动,让大家在了解舞蹈中热爱舞蹈,主动加入到舞蹈中。其实舞蹈是人们最原始的一种情感表达方式,所以只要把大家的情绪调动起来,他们就会积极加入其中,因为用肢体来表达情感是人们的天性所在。

记者:在与其他地区舞蹈文化交流中,乌海本土舞蹈的特色和优势有哪些?对当地文化传播和城市形象塑造起到了怎样的作用?

王芳:在外地学习交流中,我感觉乌海舞蹈发展的劲头越来越强,我觉得这种劲头离不开我们不断地创作,这些创作一定是带有乌海印记的,这在创作中是一种挑战。像黄河、葡萄、岩羊等,这样的乌海文化元素,恰恰也是我们与其他地区舞蹈相比较的优势所在。而在不断地学习交流比赛中,这些文化元素就是我们塑造乌海城市品牌的重要体现。此外,本土舞蹈还承载着我们的情怀和力量,增强了人们对家乡文化的认同,所以说,乌海舞蹈是展示乌海魅力的重要文化名片。

张燕:本土文化的独特魅力为乌海舞蹈赋予了强大的竞争力。就拿黄河文化来说,它赋予了乌海独特的风格和深厚的文化底蕴,所以,这些带有乌海文化的元素,让乌海舞蹈在全国赛事中“自带辨识度”。例如将乌海四合木、书法、非遗等文化融入舞蹈作品,就会赢得观众与评委的一致青睐。在不用介绍的情况下,大家一看就知道是乌海的作品,那就说明我们的创作是成功的,也说明我们对城市形象的塑造起到了一定作用。

邱双:在与其他地区舞蹈文化交流中,乌海本土舞蹈优势显著。如作品《守河》就是以黄河为背景,深情描绘了每个人心中那条不息的河流,这部作品淡化了地域色彩,强化象征意义,也运用多元艺术手段,来丰富舞蹈呈现。这些本土舞蹈通过各类演出和比赛,将乌海文化传播至各地,塑造了多元且独特的城市文化形象。同时,像《三线印记》这样的舞蹈作品向旅游演艺方向发展,更是促进了文旅融合。(张文杰)