进入7月

在内蒙古锡林浩特市

传统的圆形红绿灯

被替换成了爱心形状

这组“心形红绿灯”

迅速火遍网络

登上了微博全国热搜

心形红绿灯。

网友们笑称:

“锡林浩特,你是懂仪式感的”

“这个城市是有点小巧思的”

然而 这份浪漫并非单纯

为了打卡拍照

据当地交管部门透露

心形红绿灯的设置

是为了宠全国各地前来参加

那达慕盛会的游客

同时也为欢迎一批特殊的客人

——“国家的孩子”的南方亲人

这让人不由想起

60多年前

那场“生命的接力”

20世纪50年代末60年代初

在党和政府关怀下

我国南方3000多名孤幼儿

被分批送到内蒙古

在千余个家庭抚养下长大

这些孩子被称为“国家的孩子”

上海孤儿来到内蒙古 。图片来源:纪录片《母亲在草原》

光阴如水

岁月如歌

60多年过去了

当年的孩子们

如今都事业有成、儿女相伴

而草原额吉们

在岁月长河中渐渐老去

但额吉们的恩情

孩子们永记心间、没齿难忘

都贵玛(右)和她抚养过的斯日巴勒在一起翻看照片 。新华社记者任军川摄

这段镌刻在历史丰碑之上

流淌着民族大爱的往事

也一直在流传

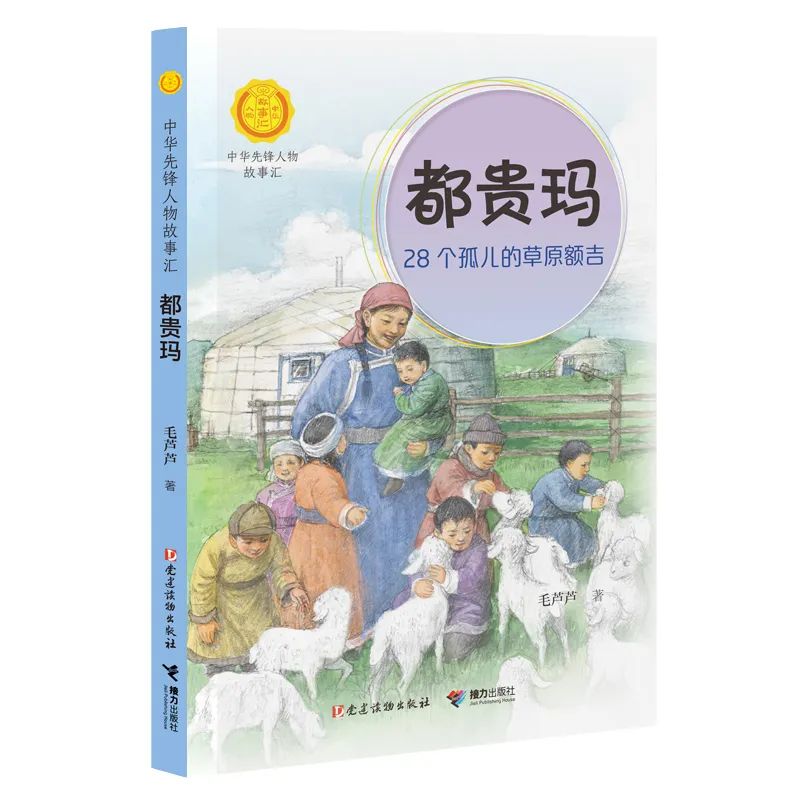

“中华先锋人物故事汇”系列丛书中的《都贵玛:28个孤儿的草原额吉》。

2006年

报告文学作品《国家的孩子》

全景式地记录了这段传奇往事

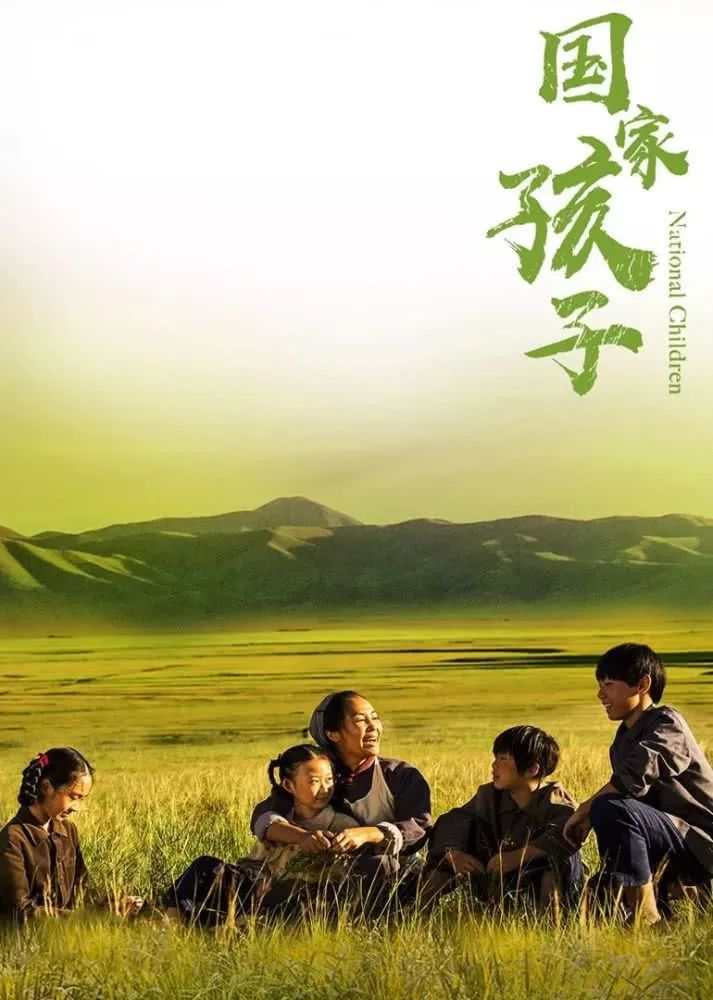

根据作家萨仁托娅的报告文学作品《国家的孩子》改编的电视剧。

2019年

电视剧《国家孩子》

在中央电视台播出

深情讲述了

“三千孤儿入内蒙”的故事背后

《国家孩子》剧照。

2019年9月

自己没有儿女却养育了

28名“国家的孩子”的都贵玛

被授予“人民楷模”国家荣誉称号

都贵玛与“国家的孩子”合影。

天高地阔

说的不仅仅是草原的风景

更是草原人民的胸怀

在物资极度匮乏的年代

草原母亲付出了巨大的努力和牺牲

以大爱无疆的博大胸怀

接纳了孩子们

如今,这些“国家的孩子”

已经深深融入了自己生长的这片草原

与各族人民

像石榴籽一样紧紧抱在一起

2024年11月23日至24日,来自江苏南京的杭巧云怀着对弟弟扎拉嘎木吉的思念和对都贵玛老人的敬意,来到了1600公里之外的内蒙古四子王旗,看望抚养弟弟的都贵玛。

寻亲场面。

泛黄的档案无法还原

更多温暖的历史细节

而今

这段不寻常的往事跨越时空

以千里寻亲的热泪

继续演绎着人间的千秋佳话

时间轴

1959年到1961年

全国面临新中国成立以来前所未有的严重经济困难,上海、江苏、安徽等地被政府收养的几千名孤儿因为粮食不足,面临营养不良的威胁。这些幼小的孩子该怎么办?党和国家决定把他们送到牛奶和肉食相对充足的内蒙古草原。

1960年5月9日

内蒙古自治区党委对内蒙古卫生厅党组《关于1960年收容并入儿童工作的具体计划》作出批复并强调:“希望你们迅速具体把这一工作抓起来,一定要做到收一个,活一个;活一个,壮一个。”

从1960年到1963年

内蒙古先后接纳了3000多名孤儿,这些孤儿被称为“国家的孩子”。当时的内蒙古,虽然也经受着困难时期的严峻考验,但内蒙古各族群众主动担起这份国家责任。年迈的额吉(蒙古语,意为母亲)、中年妇女、新婚夫妇,有的骑着马,有的赶着勒勒车,有的长途跋涉,争先恐后前来收养这些孤儿。

文案:张璐

编校:钦柏

监制:戴宏

素材:国家民委 中国新闻社 内蒙古日报