8月6日,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”图片展在内蒙古自治区展览馆开展。展览以“世界自然遗产 中国巴丹吉林”为主题,通过“申遗之路”“地质奇观”“万物共栖”“人与自然”四个单元,勾勒串联起巴丹吉林沙漠的地质奇观、人文印记与万物共生的生命韵律,吸引了大批参观者驻足观赏,探寻沙海深处的自然密码和文明脉络。

图片展现场,人气高涨,前来参观的首批观众纷纷举起手机拍摄,想要定格每一个沙海光影。在“申遗之路”单元,梳理了巴丹吉林沙漠从高原秘境到世界遗产的历程:自2017年启动申报,历经中外专家7次考察、多轮评审,2024年7月获联合国教科文组织认可,被赞为“温带干旱区沙漠地貌演化的杰出范例”,填补了全球地质类遗产空白,这一成就为全球荒漠保护提供了中国样本。

阿拉善右旗委常委、宣传部部长景阳告诉记者:“此次展览,生动展现了世界自然遗产‘巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群’的自然价值、生态价值、科学价值、美学价值和文化价值,希望观众通过一幅幅精美的图片,走进阿拉善、爱上阿拉善。”

在“地质奇观”与“万物共栖”单元,沙山与湖泊同框、飞鸟游虫共栖的图片揭示着沙海中的双重奇迹:世界最高固定沙山、144个丘间湖泊、盐湖的季节性变色等景观,记录着数千万年的地质变迁;1047种植物、450种脊椎动物在此和谐共生……

呼和浩特居民张慧玲观展后,激动不已:“巴丹吉林沙漠有一种神秘的力量,吸引着我去一探究竟,去感受大漠的辽阔,赏‘大漠孤烟直,长河落日圆’的边塞景象,去深刻体会沙漠赋予诗人的那份独特情怀。有机会,我会带上家人去巴丹吉林沙漠圆梦。”

摄影:达布苏图

摄影:李建平

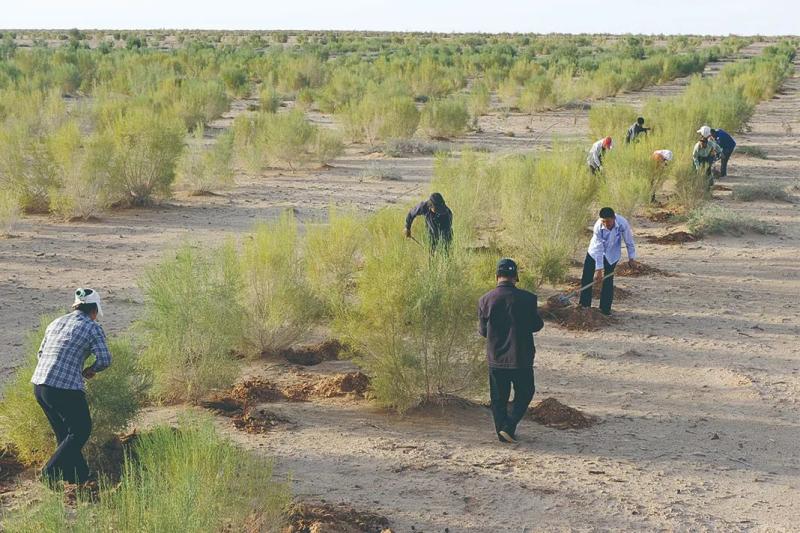

“人与自然”单元则展现了阿拉善盟治沙与富民的智慧:经过多年的努力,阿拉善盟通过“三北”工程共治理沙化土地563.09万亩,蒙甘联防的1856公里锁边林草带阻止了沙漠扩张,牧民们自觉参与生态管护、经营旅游,户均年增收3万元至5万元,实现保护与发展双赢。

此次展览勾勒出的阿拉善“沙漠与绿洲共生、传统与现代交融”图景,恰是全球生态文明建设中一份鲜活的中国答卷。观展群众张菀宸告诉记者:“展览不仅呈现出巴丹吉林沙漠雄浑的壮美,还讲述了它的故事,非常有内涵,观看后让人感慨万千。”

据悉,本次展览由内蒙古自治区林业和草原局、中共阿拉善盟委员会、阿拉善盟行政公署主办,为期两个月,个人观众和团体可在展厅开放时间段免费进行参观,无需预约。(包云峰 赵恩泽 贺婷 闫彦霖)