盛夏的巴丹吉林沙漠,连绵的沙山与碧蓝的湖泊交相辉映。伴着阵阵驼铃声,巡护员刘维斌正顶着烈日记录监测信息。

刘维斌守护这片沙漠已经20多年,他告诉记者,自己每周都要进沙漠,开展巡护监测工作,为的就是守护好这一宝贵的自然遗产。

2024年,“巴丹吉林沙漠—沙山湖泊群”成功列入《世界遗产名录》。为保护好这片拥有独特沙山、湖泊生态系统的宝地,阿拉善右旗不断完善基础设施,利用高科技设备,对沙漠生态环境进行24小时实时监测,涵盖沙丘移动、湖泊水质、气象活动等多方面指标;制定严格的保护制度,划定核心保护区,严禁任何破坏生态环境的开发活动,并建立“政府主导、部门联动、群众参与”的协同保护机制。

巴丹吉林沙漠世界自然遗产保护中心副主任梁宝荣告诉记者:“习近平总书记强调,要守护好中华民族的文化瑰宝和自然珍宝。我们将严守红线,科学核定承载量,绝不以牺牲生态换发展,让这颗‘沙漠明珠’永续传承、惠泽百姓。”

如果说巴丹吉林沙漠是大自然馈赠的珍宝,那么额济纳旗居延遗址则是历史长河中珍贵的文明印记。

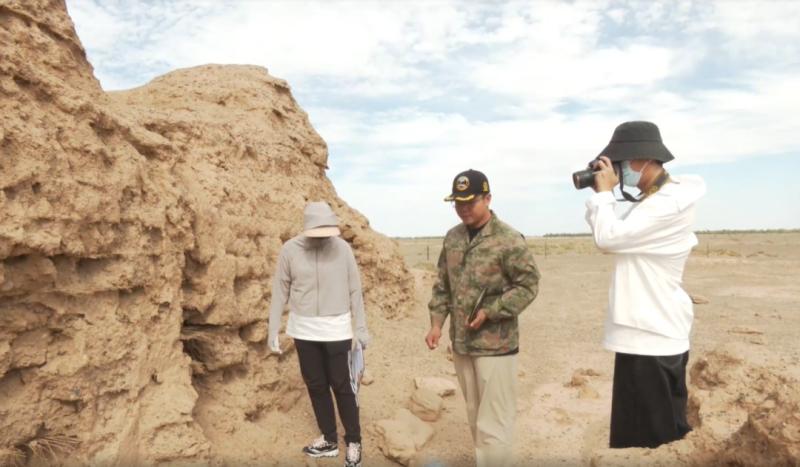

面对被风沙侵蚀、分布广袤的遗址群,额济纳旗文物保护中心工作人员在沙漠、戈壁间追踪遗迹线索,利用无人机航拍取证,建立数字化档案,并常态化开展巡查,严厉打击文物偷盗行为。同时,通过宣传教育,切实增强当地居民和游客的文物保护意识。额济纳旗文物保护中心负责人表示,要加快推进居延遗址考古研究,深入挖掘历史文化价值,全力推进申报国家考古遗址公园和世界文化遗产工作。

在阿拉善,非物质文化遗产的保护传承也展现出新的活力。走进阿拉善地毯织造技艺非遗工坊,自治区级非遗代表性传承人冯桂英正带领牧民认真钻研地毯织造技艺。这种采用天然染色的手工地毯,以浓郁的民族特色和精湛的织造技艺,深受国内外市场青睐,远销欧美等全球多个地区。2024年,工坊产品销售额达107.1万元。

为传承和发展阿拉善地毯织造技艺,冯桂英不仅积极做好传帮带工作,培养年轻一代的传承人,还不断探索创新,结合现代审美和市场需求,设计新的图案和款式。同时,加强与文旅产业的融合,通过参加各类非遗展示交流活动,让更多人了解这一传统技艺的魅力。截至目前,工坊通过“线上+线下”渠道,年均培训170余人次,培养出自治区级非遗代表性传承人1名,盟级6名、旗级9名,已形成梯队化传承体系。

蒙古族象棋走进中小学课堂,萨吾尔登舞蹈融入旅游节庆,烤全羊技艺登上央视非遗晚会舞台……近年来,这样的“非遗+”实践在阿拉善盟遍地开花。随着非遗保护传承体系的不断完善,非遗传承实践愈发活跃,越来越多古老技艺在阿拉善大地焕发出新的生机。

近日,记者来到阿拉善左旗巴彦浩特镇希尼套海嘎查,整齐排列的越野车队与一家家特色农家乐格外显眼,这里已成为腾格里沙漠探险的重要服务基地。2008年,返乡青年罗刚创办该嘎查首家农家乐,并成立风行者越野俱乐部,开启了当地沙漠旅游的新篇章。

近年来,依托毗邻腾格里沙漠的区位优势,希尼套海嘎查创新“农牧民入股+统一经营”模式,带动村民发展旅游产业,走出一条从“防沙治沙”到“靠沙致富”的绿色发展之路。“嘎查现在从事旅游的农户有10余家,开办民宿的有20多家,共带动嘎查60多人实现就业。旅游业已成为嘎查农牧民最主要的收入来源,去年嘎查人均纯收入达3万余元。”希尼套海嘎查党支部书记杨德荣说。

从巴丹吉林沙海到居延遗址,从非遗工坊的指尖技艺到沙漠旅游的蓬勃活力,自然珍宝和文化瑰宝正在保护、传承和利用中焕发新的光彩。

阿拉善盟将进一步加强文化和自然遗产保护工作,合理开发利用自然遗产资源,发展生态旅游、科普研学等绿色产业,打造更多具有当地特色的文化旅游产品,实现保护与发展的良性互动,让宝贵的文化和自然遗产在新时代绽放更加耀眼的光芒。

(孟燕 刘胡泽宇 敖斯尔 任渊)