编者按

日前,呼伦贝尔市委宣传部组织开展“传承红色基因 守护绿色边疆”行走的思政课活动,通过亲历讲授、实地参观、互动体验等方式,统筹全市党员干部群众、青年、学生、武警官兵2000余人走进实景现场,在历史深处感悟抗战精神,在时代脉动中见证国家发展,在守望相助中体会民族团结,使思政教育与时代同行、与现实同向、与实践同频,实现铸魂育人、立德树人、后继有人。

即日起,呼伦贝尔市融媒体中心推出《“传承红色基因 守护绿色边疆”行走的思政课》系列报道。用五篇故事串联五段旅程,让我们跟随行走的脚步,记录在天地间回响的初心誓言,捕捉在思考中迸发的奋进力量,在字里行间找到自己的精神坐标,明确前行的方向,在承前启后、继往开来、守正创新中实现思政课可持续发展,让红色基因代代相传,让绿色边疆永葆生机。

天朗气清,茫茫草原间绿波荡漾,阳光洒满大地,草色更显青翠。8月20日,“传承红色基因 守护绿色边疆”行走的思政课小分队来到伊敏煤电公司。

在伊敏露天矿,百台纯电动无人驾驶矿卡正高效生产生产, 呼伦贝尔市各单位干部群众第一次感受到“绿色矿运舰队” 背后的科技力量。“无人纯电矿卡解放了劳动力,之前100台有人作业的燃油车辆,需要400名驾驶员操控,现在24名运行人员就完全替代了100名的驾驶员。指挥中心就是他们的‘大脑’,实时监控、调度每一辆矿卡的运行,确保生产流程的高效与安全。”华能上海电力检修公司无人电动矿卡现场运行负责人孙明岩骄傲地告诉记者。

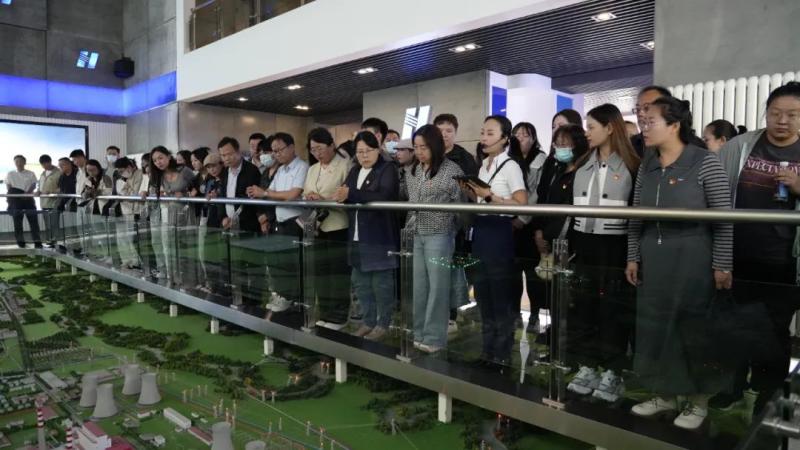

区域的发展变迁犹如国家奋进历程的一面镜子,那些看似平凡的小故事,实则蕴藏着推动社会变革与进步的深刻哲理。从新中国首台褐煤发电机组轰鸣的历史瞬间,到当下无人纯电矿卡的智能革新,这四十年间,一条河流、一群开拓者、一座矿山共同见证了时代的回响。实地观摩生产作业现场、深入学习工匠精神、观看红色影片,参观者通过沉浸式的红色教育体验,在主动观察、积极表达的过程中,不仅能力得到了提升,思想也经历了深刻的锤炼与升华。

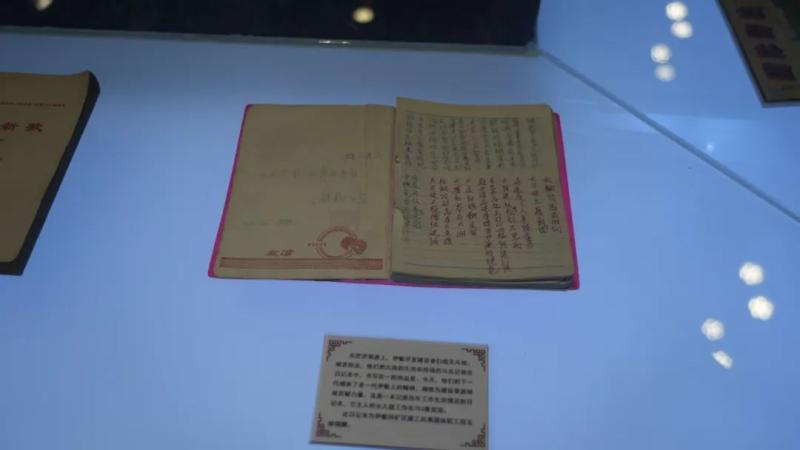

现在我们是怎么讲述红色记忆的?展柜里,静静陈列着几顶陈旧的蚊帐和厚厚的蚊帽。它们无声诉说着草原上那段与蚊虫搏斗的峥嵘岁月。呼伦贝尔的蚊虫是出了名的凶猛,肆虐时,连厚实的衣裳也难以抵挡无孔不入的叮咬。为了保障生产,老一辈建设者们不得不在盛夏酷暑中,将自己严严实实地包裹进厚重的衣物里,再戴上密实的蚊帽,在挥汗如雨和蚊虫的轰鸣中,坚持奋战在岗位上。那些年,“三个蚊子一盘菜”“菜不够,蚊子凑”,这些带着苦涩幽默的口号,正是前辈们面对极端环境时,闪耀的革命乐观主义光辉。

讲解员指向伊敏煤电公司的“三色”沙盘,饱含深情地对比道:“您看,这就是我们今天的煤矿!” 智能、绿色、科技保障着安全高效的生产,蚊虫肆虐、人拉肩扛的景象早已成为历史。这一静(展柜旧物)一动(现代矿区),无声胜有声,震撼地诉说着中国电力工业从筚路蓝缕到日新月异的壮丽征程。

“太震撼了,亲眼看到了煤电一体化和循环经济的智慧,传统能源企业转型升级的创新实践,更看到了能源保供是实实在在的行动,更坚定了我扎根北疆、建设家乡的初心。” 海拉尔区哈克镇人民政府工作人员李婉莹感慨道。伊敏煤电公司党建部主任钱兴胜也表示,“呼伦贝尔市委宣传部组织的‘行走的思政课’,这种形式非常的新颖,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年这个节点来到我们伊敏煤电公司,参观七五三爱国主义教育基地、明珠馆,我们更加感觉到生活的来之不易,更加珍惜今天的幸福生活。下一步,我们将牢记习近平总书记视察伊敏煤电公司提出的‘三个结合’重要嘱托,为国家创造更多的财富。”

“这趟行程就像打开了一本立体的教科书。” 呼伦贝尔市医疗保障局机关党组织专职副书记闫雪梅告诉记者,“很荣幸参加这次‘行走的思政课’。走出办公室来到露天煤矿实践基地,我深刻感受到企业如何践行习近平总书记的生态文明思想,真正体现了‘绿水青山就是金山银山’的理念。作为呼伦贝尔人,我为企业现代化、绿色化的发展感到自豪。今后我将以此次活动为契机,立足本职岗位,为家乡发展贡献力量,也希望今后能有更多这样的实践学习 平台,让我们在实践中拓宽视野、增长才干。”跨越时空的思政课,将让煤海的乌金光芒、矿车的科技脉动与永不褪色的红色记忆交织一体。

当红色教育走出教室,在历史现场与时代前沿的碰撞中,家国情怀便不再是抽象概念。它化作伊敏露天矿上轰鸣的机械协奏,融进无人驾驶矿车划出的精确轨迹,最终沉淀为参与者心头炽热的信念:守护脚下绿色边疆的安宁,正是对烽火岁月最坚实的回应。草原的风呼啸而过,仿佛在说,这片土地上的红色基因,正与绿色发展和蓝色科技共振,激荡出守护山河的新时代强音——能源报国,何尝不是今日最雄壮的烽火台!(王丝媛 项超)