刘玉忠扎根乡村育桃李。

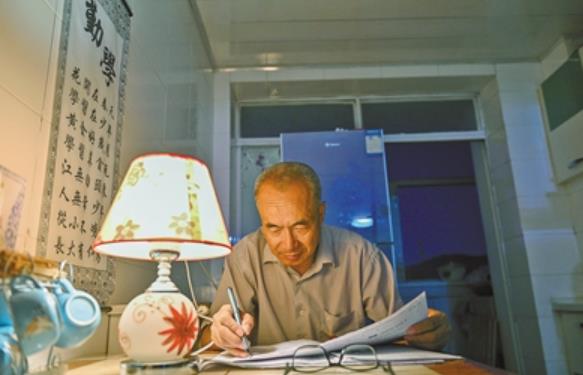

教育是一场接力赛,需要一代代人的接续奋斗,刘玉忠全心投入“青蓝工程”,做青年教师成长的“铺路石”和“同路人”。

刘玉忠给手部受伤导致复读的学生加油打气。从教多年,他始终坚守着“一个孩子都不放弃”的信念。

刘玉忠和学生们一起打篮球。

多年来,刘玉忠坚持和学生们一起跑步。

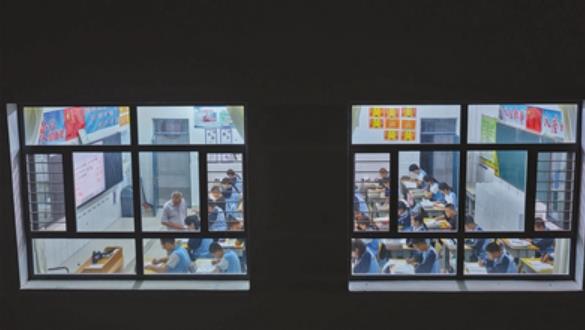

晚自习课堂,刘玉忠辅导学生。

刘玉忠三次放弃城市调动机会,在条件艰苦的边陲乡村任教四十年。

一项项荣誉是他多年来在教育事业上默默奉献的最好见证。

一辆单车,风雨无阻。任教四十年,刘玉忠骑坏了三辆自行车,也把无数孩子载向了明亮的未来。

发展乡村教育,让每一个乡村孩子都能享有公平而优质的教育,是阻断贫困代际传递的关键之举,更是一项功在当代、利在千秋的伟大事业。本报记者走进兴安盟科右前旗索伦中学,用真诚的笔触与温情的镜头,记录下刘玉忠老师坚守乡村、潜心育人的动人故事。9月10日,刘玉忠入选2025年全国“最美教师”。他扎根乡土、默默耕耘的身影,正是千千万万乡村教师的真实写照——他们用爱与责任,为乡村孩子铺就一条条通往梦想的坚实之路。

——编者

清晨,当索伦河谷还笼罩在晨霭之中,59岁的刘玉忠已踏上通往学校的路。晨光中,他的身影与远处那棵苍劲的红柳重合——同样的坚韧,同样深深地扎根于这片北疆沃土。今年,兴安盟科右前旗索伦中学教师刘玉忠迎来执教生涯的最后一届学生,却依然保持着四十年如一日的作息:“我要站好最后一班岗。”

9月10日,中央宣传部、教育部联合发布2025年全国“最美教师”,刘玉忠成功入选,成为内蒙古今年唯一入选的教师。四十年间,这位来自辽宁的汉子,把人生最宝贵的年华都奉献给了这片土地上的孩子们。

索伦中学位于科右前旗最北端,距离乌兰浩特市区一百多公里,交通不便,条件艰苦。1985年8月,20岁的刘玉忠怀揣着教育理想毅然来到了这座边陲小镇。“刚来的时候学校就三间校舍,都是铁皮房,到了冬天呼呼灌风。”他摩挲着旧照片,憨厚的笑容里刻着岁月的沟壑,“我就是从农村走出来的,知道咱农村孩子多么需要老师。”

四十载春秋,他骑坏了三辆自行车,无数次在乡间小路上往返。当同批教师陆续调离,当市重点中学抛来橄榄枝,当辽宁老家频频召唤,这个异乡人一次次选择留下。“市里不缺老师,但索伦镇的孩子需要我。”最艰难时,妻子陪读迁往乌兰浩特市,教育部门提供随迁机会,他再次婉拒:“初三的孩子正要中考,我舍不得。”

“一个孩子都不放弃”是刘玉忠四十年如一日的信念。在他的办公桌里,珍藏着一届届学生寄来的明信片。最新一张写着:“您教的不是数学,是看世界的勇气。”令他自豪的是,在他的学生中,不仅走出了科研博士,更有多人回到家乡,成为新一代的教育工作者。

2024年,58岁的他全心投入“青蓝工程”,做青年教师成长的“铺路石”和“同路人”,共培养23名青年教师,其中5人获评自治区骨干教师。从教学设计到课堂互动,他倾囊相授,一支“带不走、教得好、有情怀”的边境师资队伍正在成长。

兴安盟“优秀教师”、兴安盟“教育特殊贡献奖”、内蒙古自治区“骨干教师”、内蒙古自治区“优秀乡村教师”、“全国模范教师”……四十载春秋流转,一份份荣誉是刘玉忠寒耕暑作的最佳见证。

夕阳将索伦河谷染成金红色,刘玉忠站在校门口那棵苍劲的红柳下远眺。风过处,枝条轻颤,宛如教室里举起的一片小手。“只要学生需要我”,他握紧手中的粉笔,目光坚定而温柔,“这里就永远是我的讲台。”(草原云·内蒙古新闻网记者 王磊 高辉 摄影报道)