2025年10月2日,《人民日报》第5版刊发题为《内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗林业工作站站长朝克吐——“治一片,成一片,绿一片,富一片”》的文章,报道了通辽市科左后旗林业工作站站长朝克吐带领技术团队深入沙地、实地调研,2013年摸索出“深栽浅埋”技术,在“三北”工程区推广面积达60万亩。2018年起,钻研“樟子松嫁接红松”试验,产生了很好的经济效益。如今的科尔沁沙地,荒坡染绿,松涛阵阵,许多野生动物也在此栖息繁衍。

报道全文如下:

2025年10月2日《人民日报》第5版

习近平总书记强调,力争用10年左右时间,打一场“三北”工程攻坚战,把“三北”工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。

最新数据显示,“三北”工程攻坚战打响两年来,累计实施项目415个,完成建设任务1.64亿亩,成为“三北”工程建设史上投入力度最大、完成任务最多、建设成效最好的两年。

本版聚焦扎根“三北”地区的治沙种树人,生动讲述他们勇担使命、不畏艰辛、久久为功,将黄沙染绿的动人故事。

——编 者

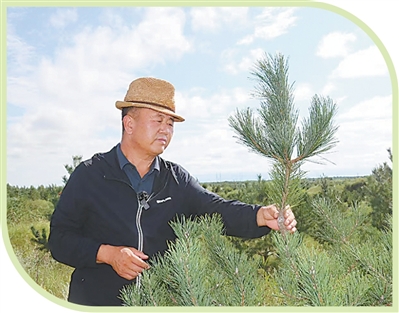

内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗“双百万亩”项目区,朝克吐正在查看樟子松嫁接红松的长势情况。冯新蕾 摄

骤雨初歇,内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗,科尔沁沙地东南缘,连片的树木舒枝展叶,郁郁葱葱。

“看!这棵树是我10年前栽下的,现在都长这么高了。”科左后旗林业工作站站长朝克吐双手摩挲着粗糙的树皮,往事一幕幕浮现眼前。

通辽市地处科尔沁沙地腹地,境内沙地面积5491万亩,占科尔沁沙地总面积的61.9%。生长在科左后旗沙区,朝克吐打小就深知风沙的苦:“大风从春到冬刮个不停,卷起黄沙,埋上庄稼导致种不出粮食,沙子直往脸上打、嘴里钻。”治沙的种子,那时便在朝克吐的心里生根发芽。

1991年,朝克吐从内蒙古林学院(现内蒙古农业大学林学院)毕业后,被分配到科左后旗林业工作站工作。从此,他的人生便与种树这件事牢牢绑定。

种树易,种活难。一开始,朝克吐信心满满地扎进沙地,刨坑、种树、浇水,每一步都认真细致。然而,现实很快给他泼了一盆冷水——树栽得浅,遇上一场大风,就能将一片树苗连根拔起,即使侥幸躲过,干旱的气候也容易让树苗缺水而死;树栽得深,土层过厚,温度、湿度跟不上,无法正常呼吸,根系容易腐烂。“沙地环境很特殊,普通地块的种树方法在这里并不适用。”朝克吐说,要充分了解沙地环境,才能找到合适的种树方法。

为破解种树难题,朝克吐带领技术团队深入沙地,开展实地调研。分析地形和土壤、记录气象因子、总结树种习性……他平均一年近300天扎根沙区,一日三餐常在沙窝里解决,在实践中不断学习更新专业技术知识。在与风沙顽强战斗的过程中,朝克吐终于在2013年摸索出适合沙地种植的“深栽浅埋”技术。

站在一处沙地上,朝克吐向记者进行了演示:先根据树苗高度,挖一个80到100厘米的深坑,将树苗放至坑内后,用坑口的土进行第一次回填,直至坑口成为一个漏斗形,方便更好地汇集雨水;浇完水后,进行第二次回填,用脚将土踩实,两次填土的总高度不能超过坑深的一半。“深栽可以使根系更稳固,降低风沙抽打对树苗的破坏;浅埋则避免因覆土过厚导致透气性差,让根系更好呼吸,降雨时也能更好地承接雨水。”朝克吐说。

实际应用效果如何?朝克吐介绍,这一技术让苗木成活率从过去的50%左右提高到90%以上,节省水资源超过50%,亩均种植成本减少近1000元,沙地植被恢复周期缩短至2—3年。目前,这一技术在“三北”工程区推广面积达60万亩。

“治沙不能只靠情怀,更要让百姓富起来。”朝克吐发现,樟子松根系发达,具有耐旱、耐寒、耐贫瘠等特性;红松的木材密度大,果实是上好的干果,经济价值高。将两种树种优势相结合,既能实现防风固沙,还能产生经济效益。

2018年起,朝克吐潜心钻研“樟子松嫁接红松”试验。“目前第一批樟子松嫁接红松苗木的栽植已经完成,嫁接后的红松长势良好,挂果后预计每亩年收益超千元。”朝克吐说。

“治一片,成一片,绿一片,富一片”,是朝克吐时常挂在嘴边的一句话。如今的科尔沁沙地,荒坡染绿,松涛阵阵,许多野生动物也在此栖息繁衍。

“只要还有沙,就得继续种,一代一代坚持下去。”望着沙坡上的一株株新苗,朝克吐语气坚定。(记者 赵景锋)

制作:杨苏雯