用镜头记录老兵的故事

听爷爷讲抗美援朝的故事

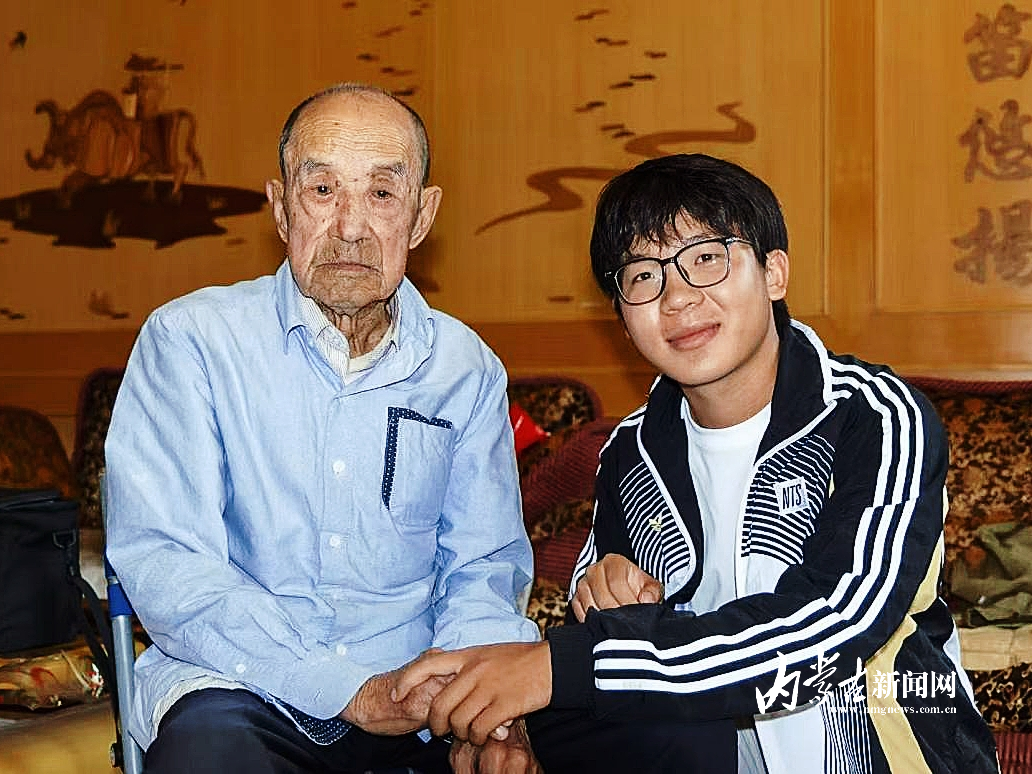

和抗战老兵合影留念

本网讯(草原云·内蒙古新闻网记者 张巧珍)“我怕他们那一代人的故事,会被时光忘掉。”10月2日,集宁师范学院美术与设计学院大三学生曹晓旭在接受记者采访时说道。曹晓旭从2021年暑假起踏上了走访抗战老兵的路。21岁的他,不仅是“我为烈士来寻亲”和“志愿军老兵帮扶计划”的志愿者,更用相机和笔记本,为21位老兵记录下了那些带着烟火气与热血的岁月。

记录的初心源于奶奶口中父辈抗日的往事——那些先辈没留下一张照片,连名字都在时光里日渐模糊。“不能让英雄就这样被忘记”,抱着这样的念头,他开始寻访老兵,记录他们的故事。可当真正坐在老兵身边,才发现,老兵不再是遥远的“英雄符号”,而是会摸着军功章念叨“这是战友用命换的,不是我的”的普通爷爷奶奶。99岁的刘爷爷曾告诉他:“我不怕死,就怕没人知道1952年冬天,我们连在阵地守了10天10夜,没水没粮也没退一步。”这句话成了他克服困难的底气——面对家属“怕老人回忆往事累着”的婉拒,他耐心沟通;找不到搬离旧址的老兵,他多方打听;遇到听力差的老人,他就把问题一笔一划写在笔记本上,等老人慢慢看、慢慢讲。

2024年的一次遗憾,更让他学会了“和时间赛跑”。原本约好去听菅爷爷讲抗美援朝的故事,出发前一天却接到老人离世的消息。攥着为菅爷爷准备的、已经凉透的点心,那些没问出口的话成了曹晓旭心里的疙瘩。从那以后,只要联系上老兵,他都会尽快赶过去,怕再留下遗憾。

如今,在曹晓旭的影响下,身边很多同学也自发加入到记录老兵故事的队伍中来——有人整理采访笔记,有人拍摄生活片段,有人陪老人聊天解闷。曾抱怨“生活没意思,学习没动力”的同学刘昕旸,在听完老兵守山头的故事后深受触动:“比起他们当年吃的苦,我这点学业压力算什么?以后我也要把每件小事做好。”

目前,曹晓旭正计划把每个老兵的故事整理成小本子送给他们的家人,还计划在学校办一场展览。在他看来,老兵们用一生诠释了“奉献不分战场与和平年代”,如高治邦爷爷,穿了70年白大褂,疫情时捐出所有积蓄,自己却靠种地生活;老人们活到老学到老的自律,也让他懂得时间管理的重要性。

“这些老兵的故事就像一面镜子。”曹晓旭希望和他一样的年轻人,能少些对学业、生活的抱怨,把“躺平”的时间用来深耕,就像老兵们当年把青春献给国家一样,在新时代找到自己的责任与担当。