“敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”——这首著名的北魏民歌《敕勒歌》描述了一望无垠的敕勒川风光。这片土地,如今也被称为土默川平原。秦汉时期著名的云中郡,就位于这片辽阔之地。

云中郡故城遗址。

古云中郡,始建于战国时期,曾是中原王朝与北方游牧文明交汇的前沿。苏轼“持节云中,何日遣冯唐”的慨叹之意味,可以说凸显了云中城战略地位的重要性。

这里,历来是游牧民族和中原王朝的必争之地,翦伯赞先生在《内蒙访古》中谈道:“阴山以南的沃野不仅是游牧民族的苑囿,也是他们进入中原地区的跳板。只要占领了这个沃野,他们就可以强渡黄河,进入汾河或黄河河谷。”

阴山以南的沃野敕勒川,云中郡故城遗址就位于这片沃野之上。

云中城就位于这片沃野之上,距今已有2400多年的历史。“千年古云中”,这个诗意与雄浑交织的名字,属于今天的内蒙古自治区托克托县。

从呼和浩特市托克托县古城镇人民政府出发,沿着乡道永古路向西驱车行驶约2公里,便可看到一座黑色石碑高高耸立,石碑刻有“云中郡故城遗址”字样。石碑的东侧是比人高的墙体,登上城墙,视野顿时开阔。

诗意的名字,边疆的重城

站在云中郡故城西墙北望,连绵的阴山朦胧于薄雾之中,此处的阴山段为阴山山脉中段,当地人称作大青山。云中城北约20公里是连绵的大青山,西南20多公里处是奔腾不息的黄河。北依青山,南滨黄河,云中城城墙蜿蜒于内蒙古呼和浩特市黄河与大黑河交汇处的托克托县古城镇古城村。

云中郡故城遗址。

云中郡故城遗址城垣周长约8公里,形状不规则,城墙以夯筑方式建造。托克托县文化旅游体育局局长赵永光介绍:“云中郡故城遗址由云中城、代魏时小城、建筑台基组成。遗址四墙明显,东墙、西墙为直墙,南墙、北墙均有曲折。现在西墙、南墙保存较为完整,城墙基宽8米,残高4.5米。”历经沧桑,眼前的夯筑城墙残垣仍如卧龙之脊,在郁郁葱葱的草丛中坚韧挺立。

据《资治通鉴》记载,云中郡故城始筑于战国时期,为公元前390年赵国君主赵武侯所筑。《虞氏记》云:“赵武侯自五原河曲筑长城,东至阴山。又于河西造大城,一箱崩不就,乃改卜阴山河曲而祷焉,昼见群鹄游于云中,徘徊经日,见大光在其下,武侯曰:‘此为我乎?’乃即于其处筑城,今云中城是也。”云中城,诗意般的城名由此而来。

探访云中郡故城遗址。

沿着西墙向南漫步,托克托县博物馆馆长石磊边走边介绍,虽然云中城名字很诗意,但它的性质却是一座边疆重城,军事战略地位极为重要。历史上匈奴、鲜卑、契丹、蒙古等民族在此频繁往来、融合共生,云中城也承载着中华民族血脉交融的生动历史。听闻故城的过往,脑海中闪现鼓角争鸣、烽烟燧起的画面。

公元前390年,赵武侯横刀纵马筑就云中城;公元前307年,赵武灵王置云中郡,并改革军制实行“胡服骑射”;公元前236年,云中城被秦军攻取,秦始皇统一六国分封天下,云中郡成为三十六郡之一;两汉时云中郡是汉朝与匈奴争夺的战略要地,来这里镇守的都是虎臣名将,飞将军李广就任过云中太守;南北朝时期,北魏朝廷在云中城设立了云中镇,成为驻守大青山以南地区的重要军事基地;隋唐时期,云中城先后设置了云中都护府和单于大都护府,进一步巩固了其作为边疆重城的地位。

周长约8公里的云中城是当时此地规模最大的城址。

当年,云中城是何等的恢宏壮观?以内蒙古西部地区的古代城市规模作比较,战国至秦时期的九原郡址周长约4000米,两汉时期的雁门郡治所沃阳县故城周长约1640米,北魏时期的怀朔镇故城周长约4500米。由此可见,在内蒙古西部地区的古代城镇中,周长约8公里的云中城是当时此地规模最大的城址。作为蒙古高原历史上第一座大型城市,云中城也是当时的交通枢纽。

直至今天,在云中郡故城遗址仍然能捡到散落的陶片、瓦片。在城址西南角的小城附近,我们看到一些陶片及绳纹砖块。

云中郡故城遗址地表散落的绳纹砖。

考古实证,城内西南角嵌套着一座子城,其东、北两面增筑了墙体,西、南两面利用了原有的外城墙。在云中郡故城城墙的夯土中,发现了战国至西汉时期的陶片,其外层夯土还夹杂着北朝时期的遗物。除城内地表散落着许多汉魏北朝时期的遗物外,其下土层中还发现了战国和秦代的遗存。城外还分布着众多墓葬,涵盖了从战国到北魏各个时期的墓葬,其中一些墓葬还筑有高大的封土。1956年,考古学家曾在城外西南方发掘一座墓葬,为东汉闵氏墓,这些发现对于研究故城的历史具有重要价值。

从小城沿着西墙折返至横穿云中郡故城遗址的永古路,向北行,在遗址大约中央的位置,有个突起的夯土台基。石磊指着台基介绍道:“这是北魏时期的建筑台基,被当地人称之为‘钟鼓楼’。1956年,这里出土了一尊北魏时期的鎏金铜佛像,后被定为国家一级文物,现馆藏于内蒙古博物院。”

最早的日晷,珍贵的印章

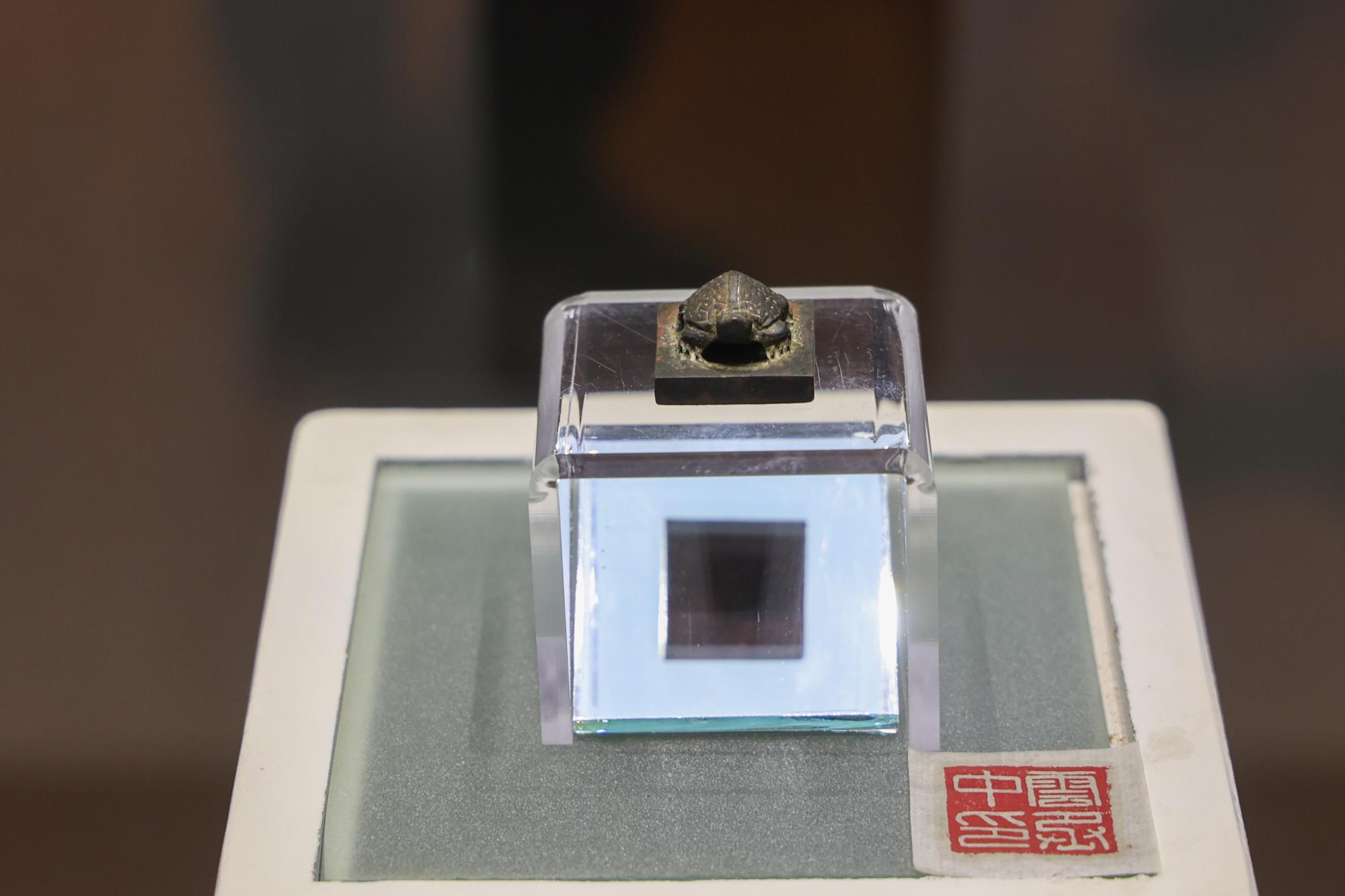

在托克托县博物馆,住在“单间”里的铜制“云中丞印”分外引人注目。这是一枚正方形的官印,印章上“云中丞印”4个篆字清晰可见。

托克托县博物馆馆藏文物“云中丞印”。

“印章高1.4厘米、边长2.4厘米,上面是龟形纽,龟纽底部刻有‘云中丞印’四个字。它的出土,对研究草原上第一座城市——云中城的建城历史提供了有力的实证。印章是20世纪70年代哈拉板申村村民在田间犁地时发现的,经考古学家研究证实,这是汉代云中郡丞的官印。”托克托县博物馆讲解员刘彩霞介绍。

如果“云中丞印”代表的是云中城的建制,还有一件文物“日晷”则见证了古时本地精准实施行政管理的历史。

中国国家博物馆馆藏文物“托克托日晷”,是中国现存最早的日晷。 (中国国家博物馆官网文物图片)

1897年,在托克托县出土了一件汉代石刻日晷,方形,用致密泥质大理石制成,晷面中央有一直径1厘米的圆孔,不穿透,以此孔为中心刻出两个同心圆,内圆与外圆之间刻有69条辐射线。这是中国现存最早的日晷,为研究古代计时仪器的发展提供了重要资料。该日晷被命名为“托克托日晷”,现藏于中国国家博物馆。

云中郡故城遗址出土的带有“云中”二字的器底。

托克托县博物馆现馆藏文物5000余件,石器、青铜器、陶器以及北魏的瓦当、辽代的“奣龙谢钱”、元代的白釉褐花壶……从新石器时代至明清时期、从海生不浪文化到历代钱币系列文物,生动展现了黄河流域农耕文明与游牧文明的交融历程。“这些文物印证了我们脚下的这片云中大地上的悠久历史和灿烂文化是在不同时期由各民族共同开发和缔造的。”刘彩霞介绍。

云中郡故城遗址出土的陶器。

云中城不仅有黄河阴山之固,且周围有荒干水(今大黑河)、武泉水(今小黑河)、白渠水(今宝贝河)等萦绕,其城址选在水草丰美的土默川平原中心地带,是训练骑兵和放牧战马的好地方,地势平坦的平原宜农宜牧,可以充分发展生产保障给养。

出土于云中郡故城遗址的汉代凤鸟纹瓦当。

几千年来,中原王朝历代更迭,北方游牧民族次第兴起,托克托一直是中国北方游牧民族和中原农耕民族交汇融合的前沿阵地,也曾是“走西口”的重要通道。

托克托县博物馆钱币展一角。考古人员在云中郡故城遗址西门外采集一批战国时期的刀币和布币,完整和较完整的刀币有144枚,尖足布币有13枚。

“云中郡故城遗址还出土了带有‘云中’二字的器底以及秦汉时期的瓦当等,这些既有游牧民族特点又有中原地区特点的文物并存表明,云中城地理位置特殊,是文化融合的典型代表性城镇。”石磊说。

古城在云中,亦在人心中

64岁的张凭志是古城村土生土长的农民,他说:“云中郡故城的历史文化对于我们来说是一种熏陶,生活在这片土地上我们感到自豪。近些年,县政府加大了对遗址的保护力度,把遗址用围栏围了起来,防止破坏。”

为了进一步加强云中郡故城遗址保护,托克托县文化旅游体育局、法院、检察院联合发出司法保护令,不断完善故城遗址的安防工程,进行数字化、系统化保护,筑牢文物安全底线。

云中郡故城遗址出土的汉代铜灯(中)。

2013年,云中郡故城遗址被列为第七批全国重点文物保护单位。2024年,托克托县博物馆被认定为“呼和浩特市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”。云中郡故城遗址虽历经2400余年的风雨,依然默默地守护着这片古老的土地,生活在这片土地上的人们也赓续守护着这宝贵遗产。

在托克托县城的东胜文化广场,矗立着赵武灵王胡服骑射的雕像,在东胜卫故城之南修筑了云中郡主题文化公园,人们喜欢把托克托县称作“千年古云中”。“见说云中擒黠虏,始知天上有将军”——在唐宋文人的心目中,云中郡成了铁血男儿建功立业的边塞沙场,激发了东坡居士“持节云中,何日遣冯唐”的壮心。

托克托县古城村出土的汉代铜车马。

在内蒙古博物院,我们见到了制作于约1500年前的北魏鎏金铜佛像。铜佛像高28.5厘米,保存完好。释迦佛结跏端坐在长方形的平台上,面颊丰润,慈目修眉,两耳垂肩,身披袈裟,右袒,手作说法状。此尊铜佛像工艺精湛,代表了北魏金铜造像的最高艺术水平,是世界佛教艺术史上的重要遗存。其静立无言,却仿佛无声地诉说着云中城的悠久历史。

托克托县博物馆馆藏的辽代“奣龙谢钱”。

古云中地区,曾经是旌旗猎猎的战场,也曾经是民族融合的乐土。在千年古云中大地上,在大青山前的这片沃土上,匈奴、鲜卑、柔然、敕勒、契丹、女真、蒙古……这些北方游牧民族不断为中原注入新的血液,各民族在这片土地上相互交往交流交融。在战争与和平的转换中、在牧场和良田的变化中,千年古云中大地在民族大融合中铺展出中华民族血脉交融的壮阔长卷。

在托克托县博物馆,讲解员详细介绍“云中丞印”的重要历史价值。

“这座拥有2400多年历史的古城,见证了朝代更迭和文化碰撞,我们期待通过科学的旅游开发,让云中郡故城遗址的历史价值被更多人看见。”张凭志说。

就在刚刚过去的2025年国庆、中秋“双节”假期,托克托县旅游总收入940.6万元。

从军事要塞到文旅名片,曾经的金戈铁马化为今朝文旅融合的交响,云中郡故城遗址已成为连接过去与未来的文化桥梁。当鎏金佛像的慈目再次映出来者的身影,当古战场的长风又一次拂过游人的衣襟,这座千年故城将在当代的一次次注视中,生发出延绵不绝的历史回响,不断续写中华民族共同体新的发展篇章。

总策划:王笑铁 刘婧

总监制:何文俊

策划/监制:李霞

统筹:崔楠 孙一帆 照日格图 郑学良 蒋芳

记者:李霞 阿妮尔

摄影/摄像:马骏驰 呼布琴 黄燕飞

视频剪辑:马骏驰

新媒体呈现:孙静华