在快节奏的现代生活中,年轻人正以一种独特的方式寻找心灵慰藉与文化滋养。他们纷纷将博物馆作为旅行首选,掀起一场前所未有的文博新热潮。

走进博物馆就仿佛穿越了时空的隧道,暂时隔绝了外界的喧嚣与纷扰。在这里,每一件文物都承载着历史故事,每一次凝视都是在与历史对话。博物馆之旅,不仅是对体力的考验,更是一次心灵的洗礼。在这片宁静的空间里,年轻人找到了心灵的栖息地,实现了跨越时间与空间的双向奔赴。

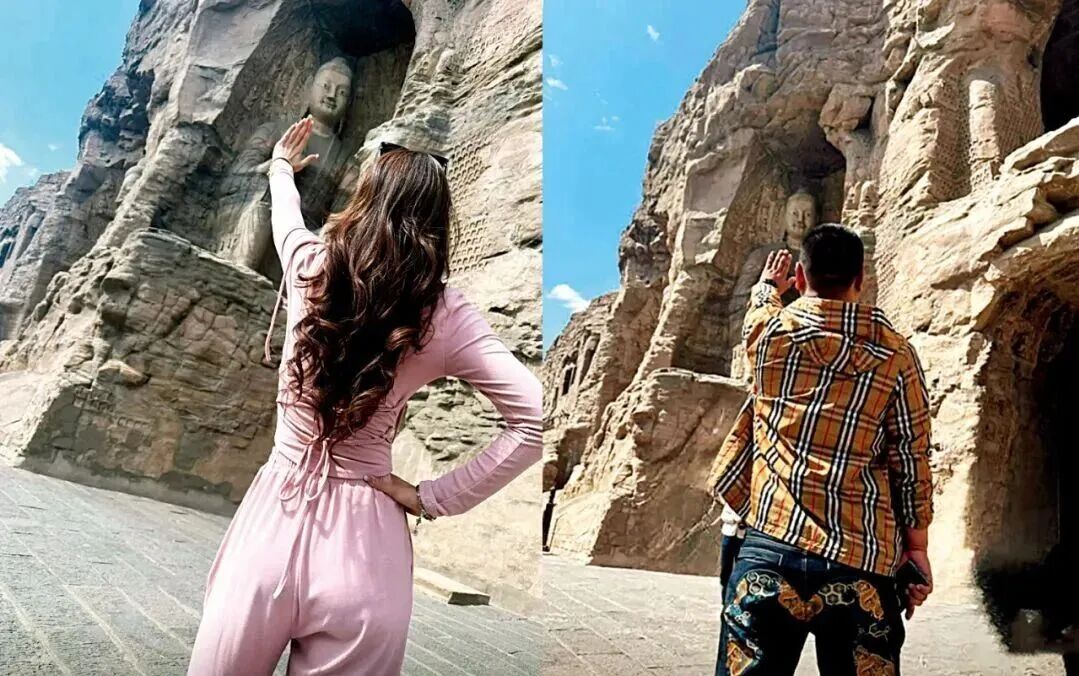

年轻人爱上博物馆

图片来源:中国新闻周刊

博物馆的魅力不仅在于其丰富的藏品,更在于其不断创新的表现形式。以晋祠博物馆为例,节庆期间推出的“盲盒式宋代侍女讲解”,让九位身着宋服的讲解员以第一人称讲述历史,使得穿越时空的对话变得真实可感。这种新颖的讲解方式,不仅吸引了大量年轻人的关注,更让他们在轻松愉快的氛围中感受到了历史的厚重与文化的魅力。

而在线上,博物馆同样成为了年轻人关注的焦点。某社交平台上,博物馆相关笔记超过1100万条,“去博物馆看展”这一关键词一度成为节庆期间的流量密码。年轻人通过线上“种草”,提前了解展览信息,制定游览计划,这种先线上预习再去实地游览的方式,逐渐成为逛博物馆的新风尚。

线上“种草”之余,博物馆的“线上营业”也越来越受到年轻人的青睐。他们深入博物馆发掘“显眼包”,将文物与现代生活相结合,创造出丰富多样的表情包。大同市博物馆的彩绘陶人面镇墓兽被配上“不听不听”的文字,严肃的石雕武士像变身“太难顶了”,这些跨越千年的“表情包”不仅表达了当代人的情绪,更让高冷的馆藏文物变得亲切可人。

当线上“种草”转为线下“打卡”,科技赋能让博物馆体验焕然一新。在太原北齐壁画博物馆,VR技术让游客沉浸式体验北齐贵族的宴饮盛况;互动投影墙上,轻轻拨动手指就能与画中乐伎共奏一曲。这种“文物+科技”的布展思路,通过数字影像、三维动画等技术,营造出“人在画中游”的奇妙感受。据网络预约统计显示,国庆期间这里30岁以下的游客占比超过六成,这足以看出科技对年轻人的吸引力。

文创产品的兴起,更是让博物馆成为了“顶流”。节庆期间,山西博物院的“睡个午觉”系列盲盒成为爆款,将镇馆之宝晋侯鸟尊与明代金锭文物巧妙结合,让文物在睡袋中“午休”的创意令人会心一笑。这些承载着文化基因的创意产品,不仅成为年轻人了解传统文化的新窗口,更助推了经济效益和文化传承的双赢。据国家文物局数据,2024年全国博物馆文创产品销售收入同比增长63.7%,这一数字无疑是对博物馆文创产品魅力的最好证明。

当古老的文物通过新技术、新表达重新“活”起来,当静默的历史被赋予生动的当代叙事,博物馆不再仅仅是文物的存放地,更成为连接过去与现在、传统与创新的文化场所。

在这场文博新热潮中,我们看到了年轻人对历史文化的热爱与追求,也看到了博物馆在传承与创新中的无限可能。随着科技的不断发展与文化的不断传承,博物馆将成为更多年轻人心灵的疗愈地与文化的寻根处。让我们共同期待这场跨越千年的文明对话能够继续延续下去,为中华文化的传承与发展注入新的活力。(作者:柳文杰)