2025年10月18日,《光明日报》第9版刊发题为《“林下生金”,看生态与产业如何共振》的文章,报道了在内蒙古赤峰马鞍山林场,立体化防控体系守护着这里的一草一木;依托山地生态环境与气候条件,马鞍山国家森林公园探索林下仿野生种植模式,让昔日单纯的生态林地逐渐转变为兼具生态保护与经济价值的“绿色药圃”。

报道全文如下:

2025年10月18日《光明日报》第9版

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁草原万物生长。新华社发

在内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁草原,牧群正在觅食。新华社发

【美丽中国大写意】

不施化肥、不用农药,在燕山北麓的内蒙古赤峰小城子镇,以一款取之于果的特质酵素作肥料,种出的苹果自带高颜值和好口感;无人机全天候巡查、远程监控实时预警……在赤峰马鞍山林场,立体化防控体系守护着这里的一草一木;依托山地生态环境与气候条件,马鞍山国家森林公园探索林下仿野生种植模式,让昔日单纯的生态林地逐渐转变为兼具生态保护与经济价值的“绿色药圃”……

“绿进沙退”“林下生金”,内蒙古赤峰有啥高招?请随记者一起探寻——

金秋时节,内蒙古自治区赤峰市宁城县酵素苹果采摘基地内硕果累累。张佳兴摄/光明图片

酵素技术种出好苹果

四面通红,不仅比普通苹果高出1~2个糖度,并且抗氧化能力强,一公斤能卖到20元……

在赤峰宁城,酵素农耕技术让小小的苹果大变样——近年来,当地大力推进酵素技术应用,以废弃的果蔬和农作物秸秆为原料,转化成活性液态肥,显著提升了种植基地土壤有机质含量,也让这里的酵素苹果更加“优秀”。

走进小城子镇的苹果园,红彤彤的苹果缀满枝头。

“以落果、红糖、废弃蔬菜为原料,制作功能性酵素肥料代替化肥、农药,构建‘以果养果’的有机生态循环模式”,内蒙古绿发农业科技有限公司负责人李洪全告诉记者,酵素技术正从根源上修复和保育土壤生态——通过将当地松树腐殖土与麦麸、酵素菌等发酵制成“土著菌种”,用废弃瓜果蔬菜、秸秆厌氧发酵出富含植物生长素的酵素液体肥,双重发力实现土壤重金属与农残的有效分解。经过3年有机转换期,基地土壤有机质含量显著提升,生态活力大幅增强。

蚯蚓是土壤健康度的重要标志。李洪全告诉记者,在改良后的基地土壤中随机找到位置进行发掘,便可见蚯蚓等生物生存。此外,青蛙等生物也重现田间,形成了“土壤—生物—作物”的良性循环。

在病虫害防治上,不同于传统化学农药,基地以大蒜、魔鬼椒、青蒿素等为原料发酵制成“防虫酵素”,在虫卵成熟前进行喷施预防,既避免了农药污染,又依托植物特性构建起绿色防线。

“有机种植难免会有5%左右的苹果带虫眼,但这正是绿色健康的证明。”李洪全表示,这种“接受不完美”的种植理念,反而让消费者认识到酵素苹果的“天然属性”,也让土壤在无化学负担的环境中持续焕发生机。

近年来,宁城县酵素苹果产业园还协同内蒙古自治区科协、赤峰农研所成立“农博士工作站”“科技小院”,与西北农业大学、赤峰学院合作开展“酵素苹果着色率突破”等科研项目,持续优化种植模式。

生态优势的持续累积,最终转化为实实在在的产业竞争力。2023年,酵素苹果同时获得有机认证和“全国名特优新农产品”称号。2024年再获绿色食品A级认证,实现“双认证”品质跨越。

为延伸产业链、提升附加值,宁城县酵素苹果产业园累计投入4500余万元,配套建设果品加工厂、冷链仓储及销售中心,初步形成“种植—加工—仓储—销售”全链条模式。

“目前,全镇已有12家林果专业合作社、4500余人(占全镇总人口1/5)从事林果相关产业。”小城子镇镇长张洪林介绍,通过种植酵素苹果,当地生态效益显著提升,年处理农业废弃物5000吨以上,提供就业岗位300余个,带动农户户均年增收约2.5万元。

未来,小城子镇计划将全镇4.1万亩果树经济林逐步推广为酵素种植,力争每年新增1000亩、改造提升1000亩,推动形成“区域性酵素苹果产业集群”。

从修复一方土壤,到激活一个产业,再到带动一片区域,宁城小城子镇的酵素苹果产业,生动诠释了“生态产业化、产业生态化”的发展路径。

赤峰市克什克腾旗大青山秋色如画。张佳兴摄/光明图片

智慧监控护好一片林

在红山国家森林公园,五颜六色的植被与赭红色的山石相互映衬,吸引大批游客登山赏秋、拍照打卡。

因这里的山体主要由中生代红色砂砾岩构成,在阳光照射下会呈现出鲜明的赭红色,故名“红山”“赤峰”,赤峰市也因此山而得名。

很难想象,这片绿意盎然的森林,曾是黄沙肆虐的荒山。

上世纪五十年代,赤峰城区被700多座流动沙丘环绕,风沙侵袭时,沙丘与房顶齐平。一场持续数十年的人工造林战役由此开启。

然而,地处北方半干旱沙区的赤峰,年降水量不足380毫米。种活一棵树,无疑是一场与干旱的较量。尤其是在花岗岩裸露的陡坡上,人们不得不采用“客土造林”法。

人工搬运土壤、垒砌树坑、背水浇灌,为了防沙和固沙,当地通过人工将土抬上山,固定后再植树造林,过程殊为不易。每一棵成活的树木背后,都凝结着成倍的汗水与付出。

目前,红山国家森林公园内天然次生林茂密,植被类型丰富多样。曾经的黄沙之地,如今已绿树成荫,不仅成为城市的生态屏障,也变为了市民身边的“森林氧吧”。

“以前上山,眼前是光秃秃的山梁,脚下是砂石路。”回忆起20年前的景象,喀喇沁旗马鞍山林场红色接待站站长王一凡感慨不已。

1962年,马鞍山林场建场时,仅有4.2万亩天然次生林,经过三代林业人“人背肩扛运苗木、山顶山腰挖树坑”的不懈奋斗,林场有林面积已达11万亩,森林覆盖率从建场之初的20%提升至95.7%,全旗森林覆盖率更是达57.8%,位居赤峰市第一。

在马鞍山林场,曾经“靠人巡逻、靠喊预警”的单一防火模式,如今也已升级为“人防+物防+技防+群防”的立体化防控体系——

无人机全天候巡查、远程监控实时预警、30人扑火队伍随时待命……一草一木均纳入网格化管理。

“以前防火期是9月到次年6月,现在全年都是防火期。林子是我们的命根子,容不得半点马虎。”王一凡说。

林子密了,动物也来安家了!如今,在喀喇沁旗的山林里,山兔、山鸡、狍子成了护林员们巡护路上的“常客”,野猪、狐狸也相继现身。

“来旅游的人也多了,老百姓更加深刻地认识到‘绿水青山就是金山银山’。”王一凡说。

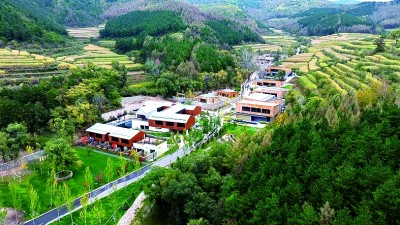

赤峰市宁城县黑里河镇精品民宿引客来。张佳兴摄/光明图片

赤峰市宁城县紫蒙湖生态园林风光旖旎。张佳兴摄/光明图片

“绿色药圃”尽显生态价值

“今年的木耳、元蘑、灰蘑长势喜人,每亩木耳利润能超5000元,收入翻了好几番!”在马鞍山林场的100亩林下经济示范基地里,职工刘永志告诉记者。

依托274万亩森林资源,当地构建起“原生态采集、林下种植、林下养殖、林果业、林产品加工、森林康养”六大产业集群,形成了“西部林菌、东部林药、南部林果、北部林禽”的特色格局。

在美林镇,农户采蘑菇、摘榛子,一个家庭靠林下采集年增收可达到三四万元;在牛家营子镇,7万亩苍术、赤芍等中药材郁郁葱葱,亩收入超5000元;全旗12.5万亩经济林里,苹果、苹果梨挂满枝头,每到丰收季,游客自驾40分钟就能从市区赶来采摘。

据赤峰市喀喇沁旗林草局副局长李明介绍,当地已连续4年出台奖补政策,2025年林下食用菌种植补贴最高达每亩3500元,退耕还林地种药材每亩补贴500元,以真金白银激发群众参与热情。目前全旗有18家林业经济企业、合作社,辐射带动2万余人增收。

莽莽林海间,林下中药材种植正成为当地林业经济的重要增长点。依托得天独厚的山地生态环境与气候条件,当地以赤芍、苍术为核心品种,探索林下仿野生种植模式,让昔日单纯的生态林地,逐渐转变为兼具生态保护与经济价值的“绿色药圃”。

“选赤芍和苍术,一是看市场,二是看水土。”李明介绍,前两年赤芍、苍术的市场价格稳定向好,更重要的是这两种药材与马鞍山的生长环境高度适配—这里昼夜温差大,光照充足且气候温润,恰好满足赤芍喜阳光、耐温润的生长特性,而苍术则凭借较强的适应力,能在林下土壤中良好扎根。如今,全旗林下中药材种植总面积已达到7万多亩,涵盖多种适配本地山地条件的药材品种。

“不过,中药材种植是一场‘长线投资’。”李明坦言,药材需经多年生长才能积累足够药性,“最少得3年,部分品种甚至要5年,目前我们还没进入收获期,暂时没产生实质性经济收益。”即便短期效益未显,林药种植的生态价值已率先凸显:为保障药材生长,林地需持续管护,不仅减少了林下可燃物堆积,有效降低森林火情风险,更避免了林地破坏,对维护区域生物多样性与生态秩序起到重要作用。

从前期小面积试验种植验证可行性,到如今逐步扩大规模,马鞍山的林药产业正稳步推进。据介绍,未来,当地还将结合林业经济整体规划,进一步优化品种选择与种植技术,让中药材在守护林海生态的同时,为群众开辟一条长效增收的绿色路径。(光明网记者 张佳兴 焦子原 张梦凡)

制作:杨晓丽