深秋时节,行走在海勃湾区千里山镇的田间地头,连片的高标准农田里麦茬整齐,孕育着丰收的希望;葡萄园内藤蔓交错,果香四溢;河道两岸草木葱茏,清水潺潺;文化墙上彩绘生动,讲述着农耕文明与生态和谐的故事。这幅田园画卷,是海勃湾区农区从“传统种植区”向“生态宜居地”蜕变的生动缩影。近年来,海勃湾区以生态农业为根基、污染治理为突破、资源高效利用为引擎、乡风文明为灵魂,蹚出了一条生产、生活、生态“三生共赢”的特色发展之路。

农区绿意浓。

文明满乡村。

沃野“生金”

生态农业夯实绿色根基

“以前种地靠经验摸索,现在靠科学技术,不仅粮食产量上去了,土壤肥力也显著提升!”在千里山镇巴音乌素村的田埂上,一位农户指着眼前绿油油的农田感慨道。他的身后,是整齐划一的高标准农田,土壤疏松肥沃,灌溉管网纵横交错,与传统农田形成鲜明对比。

海勃湾区将“绿色种植”作为农区发展的核心抓手,大力推进高标准农田建设。截至目前,千里山镇已建成6543亩高标准农田,覆盖巴音乌素村、王元地村等4个行政村。通过土壤改良、配套高效节水灌溉设施,昔日的普通耕地变身“吨粮田”。在严守1.7万亩粮食种植面积“红线”的基础上,全镇实现小麦、玉米年产量1.2万吨的稳产增收,筑起粮食安全的“压舱石”。

绿色种植不仅让传统粮食生产提质增效,更擦亮了特色产业的“生态金字招牌”。千里山镇8780亩葡萄园内,50多个品种全部采用生态种植技术,搭配云飞有机葡萄干加工中心的精深加工链条,既减少了农药化肥使用量,又推动葡萄总产值突破8000万元。在3900亩蔬菜种植基地,菜农们推行“订单种菜”模式,建立从田间到超市的全程溯源体系,既保障了市民“菜篮子”安全,又让蔬菜年产值稳定在5900余万元。

田园“净颜”

污染治理擦亮生态底色

环境治理是农区绿色转型的关键一环。过去,农田残膜“随风飘”,如今,通过“宣传引导+可降解农膜替代”双措并举,田间地头已难寻残膜踪迹。海勃湾区抓住农膜回收关键期,建立回收网点,引导农户自觉参与,从源头减少“白色污染”。

在农业废弃物资源化利用方面,当地构建起畜禽粪污、秸秆“收集—加工—还田”的闭环利用体系,将废弃物转化为有机肥反哺农田,综合利用率超85%。

水环境保护同样成效显著。千里山镇严格落实“河长制”,真正实现“水清、河畅、岸绿”的治理目标。全镇40座污水处理设施持续稳定运行,团结新村和新丰村污水处理设施并网改造项目正稳步推进,进一步提升污水资源化利用水平,让“废水”变“活水”。

废料“淘宝”

资源利用打通循环动脉

海勃湾区围绕资源高效利用,以“盘活存量、提质增量”为思路,推动农区资源不断增值。在千里山镇,饮水安全巩固提升工程近三年累计维修供水管网17公里,并通过区分生产、生活用水管网,在保障用水安全的同时减少浪费。渠系及水泵维护工程修复了1070米破损渠系,使农田灌溉效率提升30%,实现“节水又增产”。

资产盘活成为资源增效的重要途径。塞星面粉厂、王元地村酱菜厂(一期)、新地村蔬菜分拣包装车间相继投用,既解决了农产品“卖难”“滞销”问题,又延伸了产业链。截至目前,千里山镇38个集体经济项目累计收益突破1000万元,带动62户农户投身果蔬采摘、农家乐等生态产业,实现“生态效益+经济效益”双丰收。

乡村“铸魂”

文明新风滋养精神家园

千里山镇在推动产业发展与环境改善的同时,以“文明润心、文化赋能”为核心,将乡风文明建设融入农区发展全过程。

千里山镇依托传统节日与农区特色,举办“农民丰收节”“年猪文化节”等群众性文化活动超200场,吸引参与人次过万,带动相关产业增收160余万元;建成“二十四节气”文化墙、民族团结文化长廊等宣传阵地,镇综合文化站获评自治区“一级文化站”,8个村(社区)新时代文明实践站开展政策宣讲、技能培训等活动360余次,持续丰富群众精神文化生活。

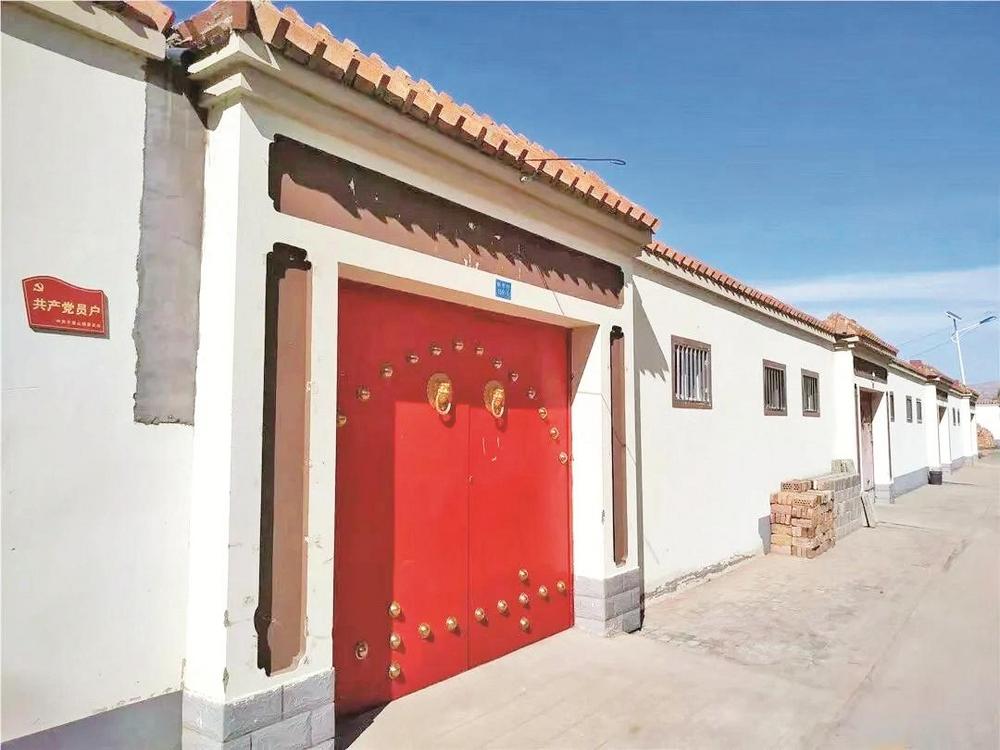

千里山镇以铸牢中华民族共同体意识为主线,成功创建自治区级民族团结进步示范单位,王元地村获得第七届全国文明村镇称号,新丰村、新地村荣获自治区、市级示范村称号;通过修订村规民约、组建“红白理事会”、开展“最美庭院”“诚信户”等评选,推动移风易俗深入人心;每年表彰文明家庭10余户、身边好人5名、美丽庭院示范户20户,利用“红黑榜”表彰优秀村(居)民50人,提醒教育8人;借助“美丽千里山”公众号发布文明动态1500余条,主流媒体报道20余次,让“讲文明、树新风”成为农区居民的自觉行动。

如今,农区不再是单一的“粮食生产基地”,而是融合生态、生产、生活功能的“生态休闲胜地”。下一步,海勃湾区将继续以农区为支点,深化生态农业实践,完善污染治理体系,提升资源利用效能,丰富群众精神文化生活,为全区高质量发展注入强劲的“农区力量”。(毕晓敏 文/图)