安达组合与学生们同台演出。

声乐老师在指导学生练习长调的发声。

原创舞剧《草原英雄小姐妹》先后斩获中国舞蹈“荷花奖”舞剧奖、中国文化艺术政府奖“文华大奖”等10项国家级奖项,成为教学模式创新的标志性成果。

学校乌兰牧骑艺术团积极开展惠民演出和公益服务,在艺术实践中锻炼专业技能、传承红色基因、贡献青春力量。

舞蹈老师指导学生动作。

安达组合给“安达班”(民族音乐组合传承创新班)授课。

安达组合团长博·那日苏在表演中全情投入。

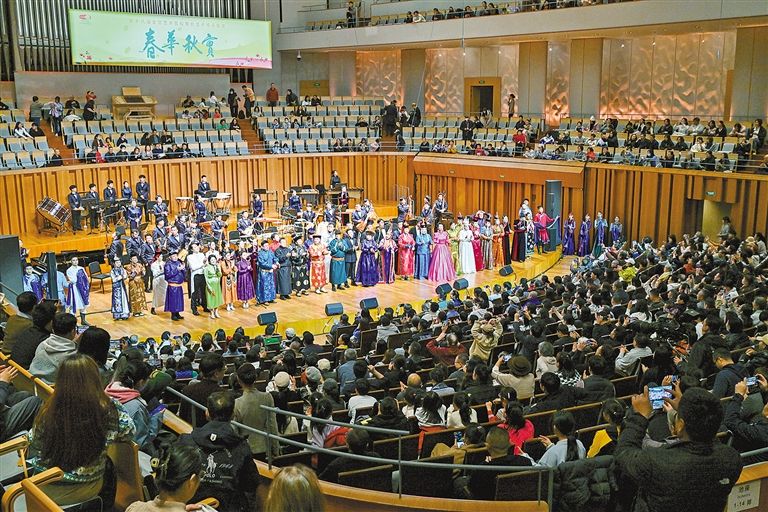

《北疆沃野》演出现场人气火爆。

11月4日晚,国家大剧院灯火璀璨,内蒙古艺术学院打造的《北疆沃野》专场演出首次亮相2025年国家大剧院第十八届“春华秋实”全国艺术院校舞台艺术精品展演。作为开篇之作,长调悠扬、呼麦苍劲、马头琴激昂与民族舞蹈灵动交织,“歌、乐、舞”三位一体的艺术呈现,让北疆文化的深厚底蕴与时代活力赢得阵阵掌声。

这场高水平演出的背后,是排练厅里日复一日地精雕细琢,更是内蒙古艺术学院数十载深耕民族艺术教育的深厚积淀。作为传承发展民族艺术的重要基地,学校整合非遗学院、音乐学院、舞蹈学院优质资源,汇聚安达组合等百余位师生代表,以跨学科协同的力量让艺术初心在此共鸣,共同铸就精品。

“我们始终坚持将课堂教学与舞台实践深度融合,推动非遗技艺传承与现代艺术创新同频共振。”内蒙古艺术学院党委副书记、院长闫艳表示,“通过一系列精品演出,充分展现了学校在民族艺术教育与创作领域的实力与文化担当。”

演出前的排练厅常常灯火通明至深夜,导演与参演师生紧密协作,反复打磨潮尔道声部交织、马头琴协奏细节与非遗乐舞编排等。非遗民乐团负责人苏雅直言,排练是“文本记载”与“口传心授”的碰撞,“我们将‘诺古拉’润腔等非遗技法融入演绎,既守传统根脉,又做创新转化。”非遗民乐团雅托噶演奏家海日罕分享了合作心得:“从独奏‘主角’变乐团‘音色粘合剂’,每一次衔接都要反复打磨,弦音里藏着团队默契。”

“北疆是我们的根,‘沃野’象征着民族艺术的蓬勃生机。”本场演出总导演、内蒙古艺术学院院长助理朱晗动情地说,“让学生们站在国家级美育平台上展现自我,就像让离离原上草在沃土中自由扎根、茁壮成长。”

安达组合团长、非物质文化遗产学院教授博·那日苏认为:“民族艺术需要传承,更需要创新。这次演出就是用现代舞台语言讲述传统民族故事的成功实践。”

夜色渐浓,京城的灯火与国家大剧院的璀璨交相辉映,参演师生们相拥欢呼,眼角眉梢满是欣慰与荣光。经此一役,这部浸润着北疆文化气息的《北疆沃野》,已然在全国艺术精品舞台上,留下了浓墨重彩的一笔。“我们不仅想展现这些年的教学积淀,更想让全国观众读懂北疆文化的深厚底蕴,看见民族艺术在新时代的蓬勃力量。”朱晗望着舞台,语气坚定而深情。(草原云·内蒙古新闻网记者 王磊 王丽红 陈杨 摄影报道)