“优优,妈妈跟你说一个好消息,从酒泉回东风航天城的这条航天路通了,回来特别方便。”近日,连接甘肃酒泉与东风航天城(位于阿拉善盟额济纳旗境内)的新路正式通车,“航二代”陈玉华在电话里高兴地对女儿说。

“我在学校看到了新闻,以后不用在颠簸的路上耗费几个小时了,姥爷要是能看到,该多高兴啊!”电话那头,女儿吴陈雅昕回应道。

“对啊,我告诉了你姥爷,老人家可高兴了,说东风航天城的变化越来越大了。”陈玉华说。

陈玉华的父亲陈长利于1958年从武汉举家搬迁至阿拉善盟额济纳旗,是参与东风航天城筹建的第一代建设者。这通电话,凝聚着这个家庭对这片土地最深沉的眷恋。路的这头,是新一代的便捷与未来;路的那头,是老一辈的记忆与初心。

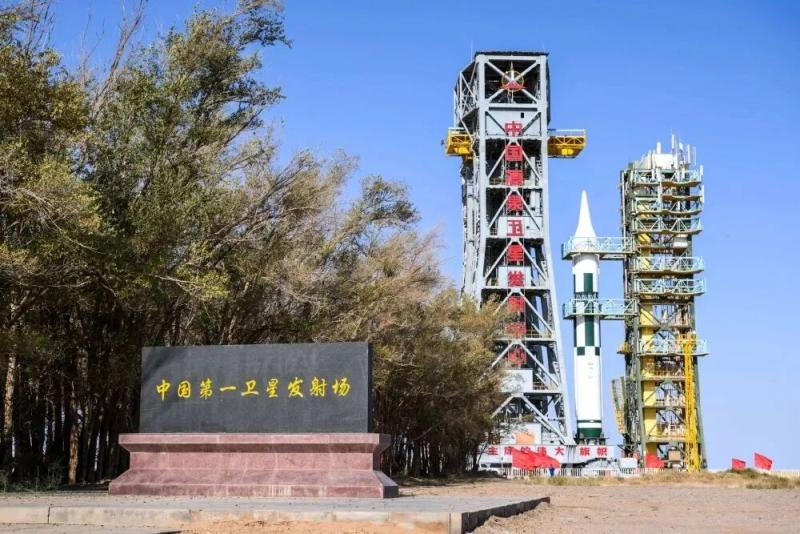

图片来源:奔腾融媒

姥爷的故事:在沙窝子里点燃“航天梦”

“那会儿没有路,他们扛着设备在沙窝里走,饿了啃口干粮,渴了喝口雪水,煤油灯照着图纸熬通宵,心里就一个念头:一定要让中国的火箭从这里飞上天!”在吴陈雅昕的童年记忆里,姥爷陈长利总爱说起东风航天城初建时的模样,这些带着风沙与汗水的故事,构成了她对“航天”最初的理解。那是一段“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的峥嵘岁月,第一代航天建设者们在额济纳茫茫戈壁上,用青春与热血,为共和国的航天事业奠定了第一块基石。

新华社记者 李志鹏摄

母亲的坚守:接过父辈手中的“接力棒”

深受父亲影响,陈玉华从军校毕业后,毅然回到了这片养育她的土地,在东风航天城的医院从事医疗工作。后来,虽有政策让她选择了自主创业,但她的人生坐标从未离开过东风航天城。

“航天精神从来都不是个口号,而是刻在生活的每个细节里。”陈玉华说。这精神,是父辈面对技术封锁时从零开始也要闯出去的那股韧劲,也是她这代人接过来的沉甸甸的责任。“不必站上发射塔架,却要在各自的岗位上带着那份严谨、执着、坚守,把每一件事情做好。”陈玉华说。

如今,陈玉华是航天员出征前的形象设计师。即便已脱下军装7年,她依然恪守着军人的严谨,以另一种方式守护着飞天英雄。陈玉华的丈夫也是一名医生,他的“战场”在返回舱着陆点。每当神舟飞船凯旋,他的身影总是伴随着急救箱,第一个冲向尚未散尽的烟尘。

这一“发”一“收”、一“往”一“返”,诠释了航天事业中无数“幕后英雄”的担当。他们或许从未亲历发射塔架下的烈焰轰鸣,却用平凡的坚守,在壮丽的航天路上刻下了属于自己的、不可替代的坐标。

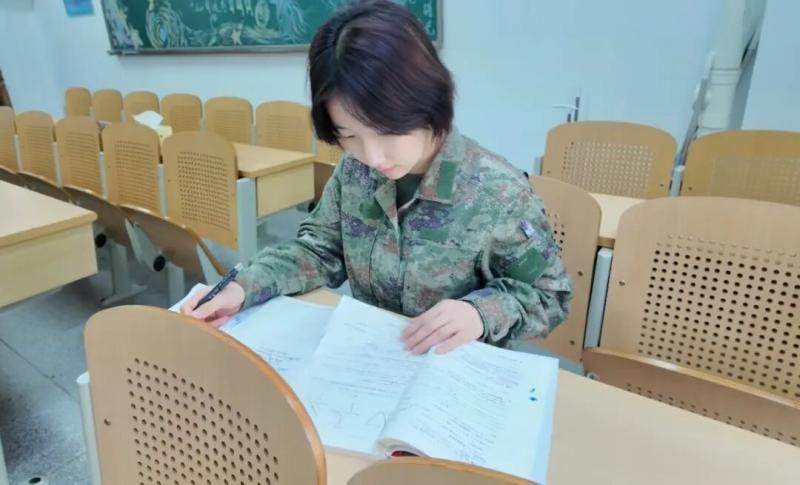

女儿的追梦:将星光撒向更远的地方

家庭的熏陶,如同静水深流,悄然滋养着下一代。今年,吴陈雅昕如愿考入军校,追寻着姥爷和妈妈曾经走过的路。当同龄人的话题围绕着流行歌曲时,她的笔记本里却珍藏着一个“航天梦”。其中一页,是她写给航天员王亚平的信,以及王亚平给她的亲笔寄语“向着梦想,幸福奔跑”。本子里,还珍藏着翟志刚、叶光富等航天员的签名。对她而言,这才是最闪耀的“明星”。

“王亚平阿姨曾说,梦想就像宇宙中的星辰,看似遥不可及,只要努力,总能触摸到。”吴陈雅昕动情地说,“这让我深深懂得,所谓传承,就是前辈把星星摘下来递给我们,我们再把星光撒向更远的地方。”

这份对传承的深刻体悟,不仅珍藏在青春的笔记本中,更镌刻在三代人跨越时空的行动接力里。从老一辈白手起家、筚路蓝缕的艰辛创业,到父母辈扎根大漠、矢志不渝的默默守护,再到新一代朝气蓬勃、携梦前行的接续奋斗,“特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献”的载人航天精神,在额济纳这片热土上薪火相传、生生不息。

这条崭新的航天路,是回望,更是出发;承载着传承,也通向更加璀璨的未来。三代人的守望与接力,正如那戈壁中坚韧的胡杨,向下扎根、向上生长,在大漠深处铸就起一座不朽的精神丰碑。(徐晓玲 杨鑫辉 满达 刘堃 贺婷 特日格勒)