近日,“国家的孩子”黄志刚的寻亲视频引起广泛关注。黄志刚成长于锡林郭勒盟镶黄旗,是著名的“草原母亲”张凤仙收养的6个孤儿之一。1960年,黄志刚从上海被送到锡林郭勒大草原抚养,成为“三千孤儿入内蒙”大爱故事中极具代表性的人物之一。如今,73岁的黄志刚患有脑梗,有生之年想找到自己在四川的亲人。

8岁时来到草原

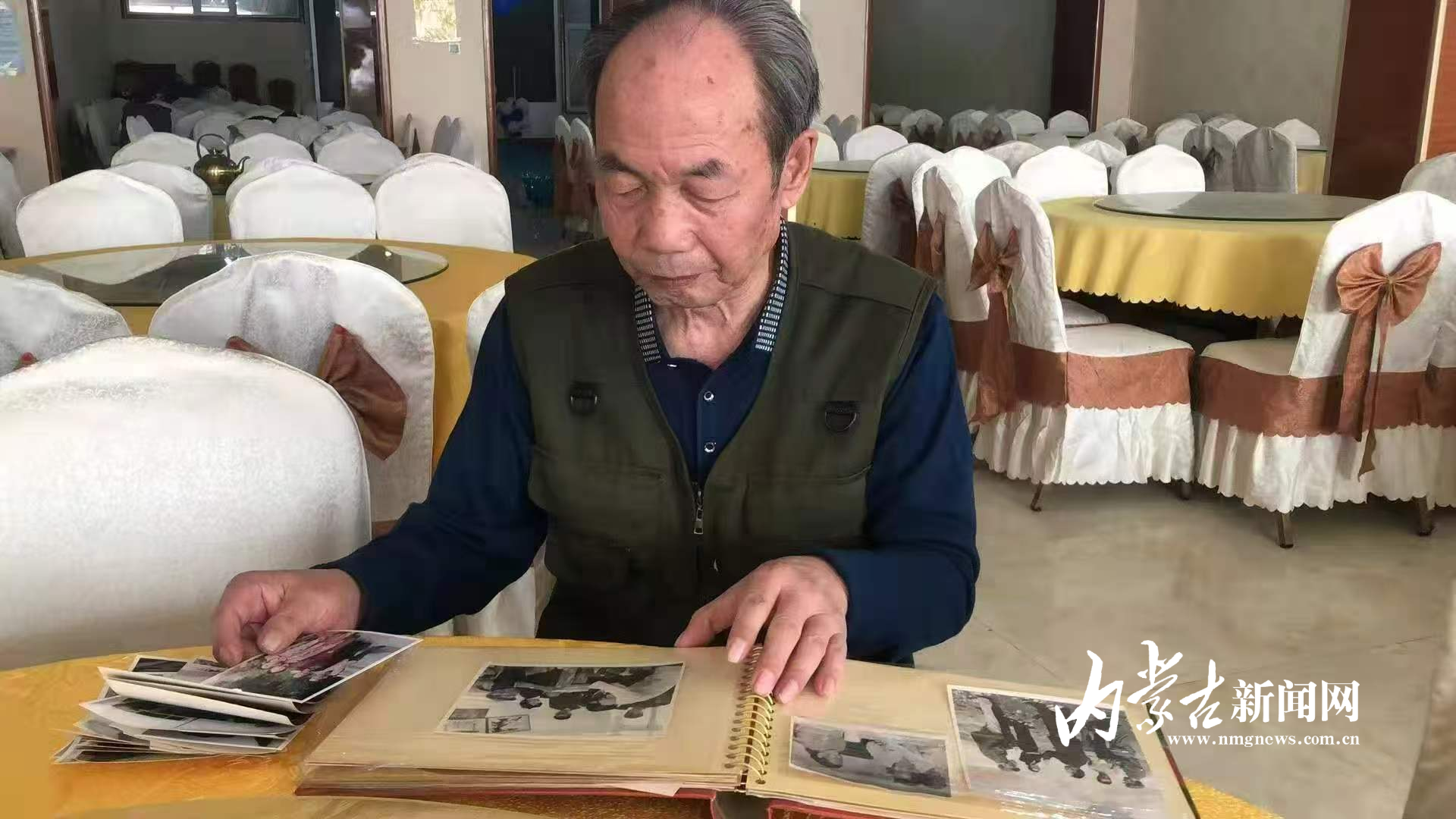

4月15日,记者联系到黄志刚的妻子张淑英。电话那头,张淑英讲述了老伴儿埋藏在心中一份跨越60余载的牵挂。

1960年,8岁的黄志刚从上海来到锡林郭勒盟镶黄旗。初到草原时,黄志刚说自己是四川人,对原生家庭有些许记忆:他的父亲患病去世,家里有一个姐姐和弟弟,因为家庭生活困难,母亲带着他们投奔上海的亲戚,弟弟在火车站被送走了,母亲带着他和姐姐来到上海亲戚家。

因为亲戚家也是生活拮据,无力抚养母子三人,黄志刚也被送走,后来辗转到了内蒙古。来到内蒙古后,黄志刚和其他5名上海来的孩子被养父仁钦·道尔吉和养母张凤仙领养。之后在锡林郭勒盟镶黄旗工作,并结婚生子。

3年前,黄志刚患了脑梗,如今与妻子在呼和浩特市与儿子一起生活,日常需要老伴张淑英照顾。

多方携手助力寻亲

因为身体状况每况愈下,黄志刚想要找到四川亲人的想法愈发强烈。大哥巴特尔寻亲成功,更让黄志刚重燃希望。去年,他将血样寄往公安部门,经过检测,他有一位亲人疑似是四川省内江市资中县张姓人士。

浙江省台州市公安局路桥分局刑事科学技术室副主任柯伟力告诉记者,2022年因为一次偶然机会,他了解到“草原母亲”张凤仙的故事,深受感动。次年3月,黄志刚的大哥巴特尔找到柯伟力,并通过台州市公安局路桥分局“团圆”工作室寻亲成功。去年,黄志刚通过哥哥的介绍,求助到“团圆”工作室。

了解到黄志刚的身体情况后,大家觉得寻亲工作刻不容缓,目前,基本可以锁定黄志刚的亲人就在四川省内江市。柯伟力呼吁媒体、志愿者们积极参与,助力黄志刚找到亲人。

4月上旬,黄志刚拍摄了一段寻亲视频发布在网上。截至目前,已有奔腾融媒、扬子晚报、潮新闻、抖音寻人、内蒙古新闻网、北方新报等媒体和平台加入助力寻亲的行列。

“草原母亲”的故事感人至深

采访中,张淑英给记者发来了黄志刚兄妹6人与张凤仙、仁钦·道尔吉的合影,张淑英是张凤仙的侄女,自小与黄志刚兄弟几人相识。张淑英告诉记者,她家在呼和浩特市土左旗,当年姑姑随姑父来到锡林郭勒盟镶黄旗,并成为新宝力格公社育儿院保育员,一生未生育的姑姑,却收养了6个孩子。

在内蒙古草原上,张凤仙的故事广为流传。1960年,镶黄旗新宝力格公社育儿院“剩下”了6个孩子,他们经历了遗弃、漂泊、迁徙,由于健康状况差、年龄大等原因,没有人收养。保育员张凤仙,主动提出收养这6个孩子。自此,张凤仙夫妇和6个没有血缘关系的孩子,组成了一个特殊却温馨幸福的大家庭。

张凤仙的丈夫仁钦·道尔吉,曾是一位骑兵连长,转业后在旗畜牧场当场长。他经常在草原上打兔子,捡回牧民们不要的头蹄下水,给孩子们增补营养。有一年春节前,粮食局给每个孤儿特批5斤大米,领米的地点在百里之外的化德县。张凤仙赶着牛车顶风冒雪,一路上靠几块饼干和白雪充饥,背回了30斤大米。

在那个艰苦年代,张凤仙很重视孩子们的教育,她把从各处收集的书籍带给孩子们阅读,并把老师请到家中,教孩子们功课。就这样,在偏僻遥远的草原上,一顶破旧的蒙古包里,孩子们学会了演算数学、朗读英文,书写汉字和蒙古字。

花甲之年的寻亲梦想

张淑英告诉记者,姑姑抚养的6个孩子都很有出息:巴特尔考进南京气象学院,黄志刚在旗物资局当采购员,党玉宝参军,毛世勇也入了伍,其木格当了邮电局话务员,高娃考进南开大学。

1991年1月,一生劳累的张凤仙去世。那些岁月里,孩子们始终叫她“张阿姨”,因为张凤仙告诉他们:“你们是国家的孩子,你们的妈妈在上海,你们叫我‘阿姨’。”蒙古族牧民没有立碑的习俗,但这6个汉族儿女,却以汉族传统的方式,在草原上为父母立下一方独特的墓碑,刻上了“慈父道尔吉 慈母张凤仙”。

成家后,张淑英和黄志刚一直在镶黄旗生活,每年春节、清明等时节,他们都要代表兄弟姐妹们到张凤仙夫妇墓前祭拜,跟父母说说话,讲讲近况。如今,两人来呼和浩特市生活3年多,扫墓的任务就留给在家乡的二儿子,张凤仙夫妇的养育之恩,后辈没齿难忘。

65年白驹过隙,六兄妹中已有两人去世。黄志刚和弟弟毛世勇仍在寻找亲人,想要了却多半生的心愿。

文/草原云·内蒙古新闻网首席记者 查 娜(图片由受访者提供)