文物事业的蓬勃发展,离不开一位位文博工作者的付出。文物修复师用技艺与智慧,让深埋的历史印记重见天日,让沉睡的瑰宝苏醒,在方寸之间续写文明。

2025年全国文物行业职业技能大赛木作文物修复师比赛现场。

内蒙古选手郭祖榕参加纸张书画文物修复师项目比赛。

工作中的高奇峰。

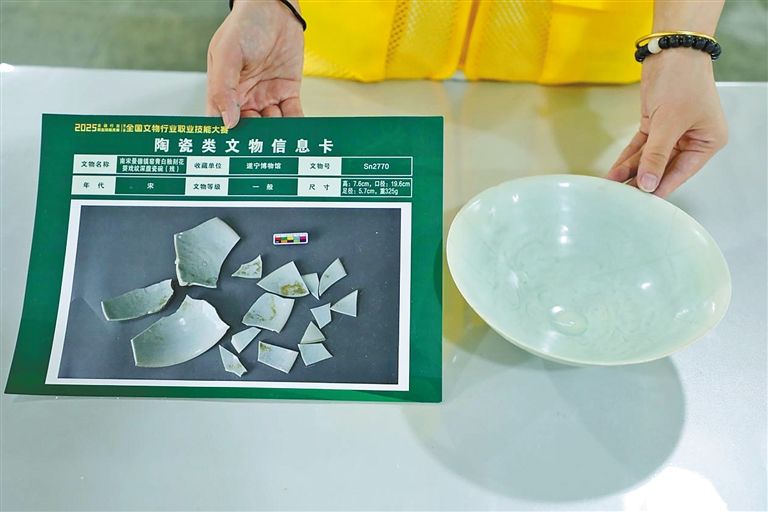

陶瓷文物修复师项目比赛中,选手展示修复成果。

内蒙古选手雷长胜参加考古探掘工项目比赛。

7月6日,2025年全国文物行业职业技能大赛在四川省泸州市闭幕。在这场文物修复界的“终极对决”上,来自全国的293位选手汇聚一堂,以指尖的毫厘之功,展开一场无声的较量。内蒙古9名选手经过层层选拔站到了全国总决赛的舞台,对于他们来说这次文物修复界的“武林大会”更多的是锻炼、学习。

本次大赛是迄今为止文物行业规模最大、水平最高、影响最广的职业技能赛事,共设金属文物修复师、陶瓷文物修复师、纸张书画文物修复师、木作文物修复师、泥瓦作文物修复师、考古探掘工等6个比赛项目。每个项目均设置理论考核和实际操作两个环节,并设立一、二、三等奖。内蒙古9名选手中,年龄最大的51岁,最小的27岁,老中青三代用薪火相传的技艺,诠释着“国之工匠”精神。

这般颜色还复来

巴彦淖尔市内蒙古河套文化博物院的高奇峰参加的是陶瓷文物修复师项目的争夺,能站在全国文物修复领域最高赛场,他十分珍惜这次机会。

本次大赛使用的文物均为真实文物,这也让选手们“捏一把汗”。

“比赛刚开始的时候特别紧张,这次比赛我抽到了修复难度很高的文物。”一件碎成9片、满是粘补痕迹的景德镇青白瓷碗被高奇峰戏称为“地狱难度”。

“我要在规定时间里既要保留它的历史痕迹,还要保证文物安全,又要达到修复效果。”随着比赛的进展,11年的修复经验让高奇峰的心逐渐安静下来。制定修复方案、开始修复、撰写修复报告……高奇峰稳扎稳打一步步完成了比赛。

和全国一众修复高手同场竞技让高奇峰受益匪浅,他说:“我观察到各地选手在操作中有自己的规划、技术路线,观其修复效果,觉得差异化恰恰是修复中非常珍贵的一点。”

高奇峰觉得这次比赛给他最大的启发是看到了北疆文化研究的方向。“青白瓷碗的修复,让我想到当时的景德镇‘匠从四方来、器成天下走’,长江之畔千年的窑火定格了北宋的风光,这一抹天青釉色通过丝绸之路流向世界各地,超越了单纯的文化价值,有了多边贸易的早期形态;而工艺演变又能推导出技术的传播,从早期的青瓷到青白瓷,都是中华文明从未断裂过的物证。文物修复是微型考古现场,每一次的修复都是一次与历史的对话,这对今后做好北疆文化研究阐释十分有益。”

匠心独运鲁班艺

51岁的廉正旺是内蒙古选手中年龄最大的修复师,他参加的是木作文物修复师比赛。出生于山西省大同市的廉正旺,17岁学艺,19岁进入古建修复行业,到今年已经30多个年头。

廉正旺说:“我学艺时刚17岁,没啥文化,自从学了这一行就喜欢上了古建修复,而古建修复必须掌握绘画技能,我不懂绘画,就经常跑到大同的华严寺去看,没有纸,就捡烟盒在上面画,因为没有美术基础画得也不像,就第二天3点爬起来,一路走到华严寺再看再画,然后再步行回去。”爱钻研、肯吃苦的廉正旺21岁就当上了文物修复工地的工长。他说:“这一行是干到老、学到老。这次比赛让我发现了自己还有上升空间,下次比赛我还会报名参赛。”

如果说51岁的廉正旺“老当益壮”,那么27岁的岳继承则展现了文物修复事业的新生力量,他是内蒙古最年轻的选手,是赤峰学院历史文化学院文物修复专业在读研究生。

“当在《我在故宫修文物》这个节目中,看到一件件珍宝在修复师手中重获新生,我觉得我找到了喜欢的专业。”为了提升自己,岳继承考上了研究生,导师吕富华的影响让他对文保事业有了更深的理解。

这次大赛中,岳继承参加的是纸张书画文物修复师项目的比赛,他拿到的是一幅《墨兰图》,岳继承说:“这幅画的最上部分缺失,中间有30多个洞。”这样的难度在他看来还不是最难的,“我旁边的选手拿到的画作上有100多个洞。”在15个小时的极限时间里,岳继承凭借着细腻的手法,一点点将残损修复,这幅清代的《墨兰图》得以重焕新生。

岳继承说:“我从小对历史和文化充满了好奇,文物修复让我有机会亲手触摸历史,感受古人的智慧和匠心。这次比赛对我来说是一次难得的学习机会,我希望能通过不断的学习和实践,成为一名优秀的文物修复师,为保护和传承我们的文化遗产贡献自己的力量。”

在文物修复的世界里,每一位修复师都是匠心的传承者,他们用自己的技艺和智慧,让历史的印记得以延续,让文明的火种得以传承。无论是经验丰富的老修复师,还是初出茅庐的新人,他们都在用自己的方式,诠释着“择一业终一生”的执着和热爱。

文物修复“她力量”

从泸州回到通辽,通辽市文博院的娜木罕立刻投入到新的修复工作中。

自小学习国画的娜木罕刚刚进入博物馆时被安排作讲解员,“当时的馆长了解到我有美术基础后,问我愿不愿意当文物修复师,我觉得文物自带神秘感,凭着好奇和一腔热血,一干就是13年。”她告诉记者。

“为了让自己的手艺不生疏,我也会购买残损瓷器用来练手。”多年的修复经验,娜木罕对这一行有了自己的理念,“最小干预,在保护的基础上进行一定的修复,我们在修复的时候会选择可逆性,修复好的文物在展陈时达到远观不影响,近看有破损的程度就可以了。”

娜木罕的想法也是当下文物修复界的共识。本次大赛实操比赛总裁判长之一、中国古迹遗址协会学术委员张立方表示,文物保护不是生产东西,而是“治病”,修复过程中,需警惕拿现代标准“一刀切”,因为有些东西虽然已经很坏了,病害很严重了,但是这个状态本身就非常有价值,修复技术不是改变它。

娜木罕是内蒙古选手中“唯二”的女选手,这次比赛她本来有望取得好成绩,但是比赛总是充满了不确定因素。“运气很差,我的瓷器碎成了23片,上面还布满了胶,比赛中大量的时间用在清理和上色,最后整体效果差了一点。”谈起比赛,她流露出不甘,“技艺上有很多需要精进之处,勤学苦练,下次比赛一定不让自己失望。”

近几年,通辽市文博院文保中心发起了“文物修复进校园”活动,这项公益活动就是让年轻人从自身做起,带领身边人了解更多文物保护知识。同时也让孩子们知道有文物保护与修复专业。娜木罕说:“我在大中小学中都做了调研,95%以上的学生不知道有这个专业,对这个专业认知度很低,希望大众关注到这个专业,未来有更多优秀人才加入到这个行业中来。”

站在文物修复“国赛”赛场,内蒙古的9名选手辨器型、察病害、选材料、定方案……每一个环节都是经验与智慧的极致体现。无论是陶瓷修复的“随色补彩”,还是金属文物修复的“去锈归形”,抑或是书画修复的“补破镶边”,选手们在“一锤一凿、一针一线”中,展现的是对文物“生命”的敬畏之心、负责态度,以及精益求精、追求卓越的工匠精神。

当一件件残损的器物在他们手中重获温度,一段段尘封的历史也获得新生,重新向世人讲述往昔故事。(草原云·内蒙古新闻网记者 冯雪玉)(图片由大赛组委会、内蒙古文物局、部分受访者提供)