图片素材来自CFP

汕尾田尾角以东约4.2海里的汕尾海域,一艘名为“KENOS ATHENA”(中文名“雅典娜”)的韩国籍化学品船静静地斜躺在海底,船上装载的7000吨浓硫酸和140吨燃油在等待着打捞人员的“救赎”。

记者昨日从相关部门获悉,时过一周,目前周边海域还没有发现燃油泄漏和浓硫酸泄漏的现象,但“不排除泄漏的可能”,这让打捞面临“世界级”挑战。

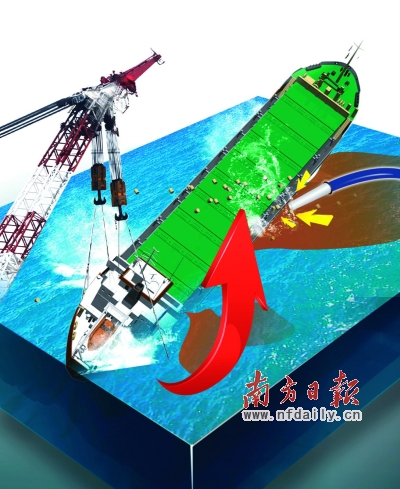

据了解,目前已有危险品、化学品等相关专家齐集汕尾,进行研究可行的打捞方案。在众多方案中,有两条入围专家们的“视野”。广州打捞局副局长吴建成表示,目前方案尚还处在专家研讨的范畴,由于韩方并未委托广州打捞局进行打捞,准备方案是为备不时之需。

○现状

沉船一周两度虚惊

截至目前,“雅典娜”轮沉船附近没有发现燃油泄漏和浓硫酸泄漏现象。在沉船后的一周内,一度发生两次令人误解为燃油和硫酸泄露的信号,这多少提示着人们这是颗“定时炸弹”。

据广东海事局通航管理处副处长张显平介绍,13日13时45分,广东省海上搜救中心值班室接到韩籍化学品船自沉的报告,船上运载有7000吨硫酸和140吨燃油。

根据该船船长陈述,事发时“雅典娜”轮右压载舱进水,当时船舶右倾40多度后自沉。弃船前,船抛左锚,船员们关闭了货仓和油舱阀门,这为打捞争取了宝贵时间。船上18名船员全部为外籍人员,弃船后全部获救。

事故发生后,海事部门启动应急预案,除相关负责人立即赶赴现场外,还在事故海域划定警戒圈,布设警戒浮标,发布航行警告提醒过往船舶。

据了解,船舶自沉后第二天(即14日),海面上曾出现一条3×300米长的溢油带,外界曾误以为这是燃油泄露的预兆。海事部门派出4艘清污船赶赴现场清污,截至3月19日18时,海面没有继续发现油污。

如果说溢油带的出现只是一个轻微预兆的话,那么PH值变化就更牵动着无数人的心。由于硫酸呈现酸性,一旦泄露将导致海水呈现酸性,PH值降低。

据了解,16日12时50分,在沉船海域1号监测站位曾出现PH值异常,针对这一状况,汕尾海洋环境检测中心站人员16时50分再度监测,结果显示正常(PH值为8.02-8.17),其后几天的检测均显示PH值在正常范围内,这让人们虚惊一场。

张显平表示,根据现场海面监测的情况,沉船地点附近海域没有发现燃油泄漏和硫酸泄漏的现象。

○难题

打捞遭遇四大障碍

对于7000吨浓硫酸外加140吨燃油“深藏”海底的打捞,广州打捞局副局长吴建成连连摇头,称这一打捞难度堪称是“世界级的挑战”。

据了解,在沉船事故发生后,海事部门曾在15日、17日两次向韩方船东和韩国船东互保协会发出“限期打捞”函,韩方代表没有对限期打捞提出异议。

一名业内人士透露,韩方相关人员已于昨日抵达广州,并立即赶赴汕尾。

吴建成表示,尽管韩方船东和船东互保协会尚未委托打捞企业进行相关方案的商讨,但广州打捞局“出于责任和义务第一时间赶赴现场”。18日晚,打捞工作船、潜水员均已到位,交通运输部救捞总局还成立了救援小组以应对。

吴建成表示,打捞难度主要集中货物特性和船舶性能两大方面。就货物特性来说,浓硫酸怕水,一旦发生泄露,浓硫酸在稀释过程中会释放大量的热,并和铁发生化学反应,产生氢气和二氧化硫。由于氢气是易燃易爆气体,因此发生泄露容易发生爆炸事故。

船舶性能是打捞过程遇到的第二大障碍。据了解,此次沉没的“雅典娜号”建造于1985年,船体老旧。可以肯定的是,沉没后船舶结构将受到很大的影响,这也增加了打捞的危险性。

吴建成说:“在广州打捞局成功打捞起1700多条沉船中,之前从未打捞过硫酸船,我们只能通过对沉船技术等问题进行研究,了解相关案例并结合多年打捞经验来初步制定方案。”

广东海事局危防处处长李立表示,1988年美国密西西比河水域、2011年德国莱茵河水域都发生过硫酸船舶沉河的事故,但沉浸数量都没有这么多,而且是内河。张显平表示,由于出事海域海况复杂、气象多变及该船船龄老旧,不排除未来有泄漏的可能性。

因此,该沉船的打捞可以说是面临“世界级的挑战”。