这一青铜像位于五原抗战纪念园,造型精美,人物表情栩栩如生,细看甚至能看到母亲脸庞上的淡淡泪痕。母亲哀伤的神情似乎诉说着,孩子,一定要注意啊,活着回来。男子身材孔武有力,身躯肃然而立,仿佛在回答,妈妈,不要担心我。

这一幕在1940年的河套平原上并不罕见,日寇进犯,百姓流离失所,为了夺回家园,中国军人与民众奋起反击,用血和肉谱写了一篇可歌可泣的豪壮史章,史称“五原战役”。

乌加河畔位于五原城北,战略地势险要。老兵赵全聚回忆起乌加河南岸的我军阵地,是一马平川的河滩,草地仍在结冰,“连一个单人掩体都挖不成,战士们只能隐蔽在芦苇和草丛里射击渡河的日军。”

22日上午,日军调来了重炮队,开始发动总攻。日军在密集的炮弹掩护下开始修浮桥渡河。此刻,傅作义给董其武打来了战役期间最后一个电话,接电话的,却是赵全聚。

“你们军长呢?”

“王团长受伤了”

“郭团长呢?”

“郭团长也受伤了”

战场的惨烈在这段对话中尽显无疑。除了在正面应敌的士兵。当地的群众与士兵一道奋勇抗击,纷纷拿起铁锹、锄头、大刀、棍棒等与日敌拼杀,妇女们组织起战场救护队,村民高桂英、刘三女等带领男女老少给官兵们送水送饭、运子弹、救助伤员。薄根长等协助我军破坏路桥、掘堤放水阻击援敌……

据介绍,当时担任第101师第303团上校团长的宋海潮,率团在五原附近的梅岭庙,阻击日军的进攻。战斗打得相当惨烈,最后他亲自率领部队冲锋,在战斗中被敌人的机枪打中腹部,而且是身中七弹!部下无奈将“尸体”隐藏在战场附近。

这一事迹即使在80年过后依然让人震撼,纪念馆完整重现了这一传奇。讲解员赵方祺谈到,“每当讲起这个故事,在听的游客总有满眼垂泪的”。

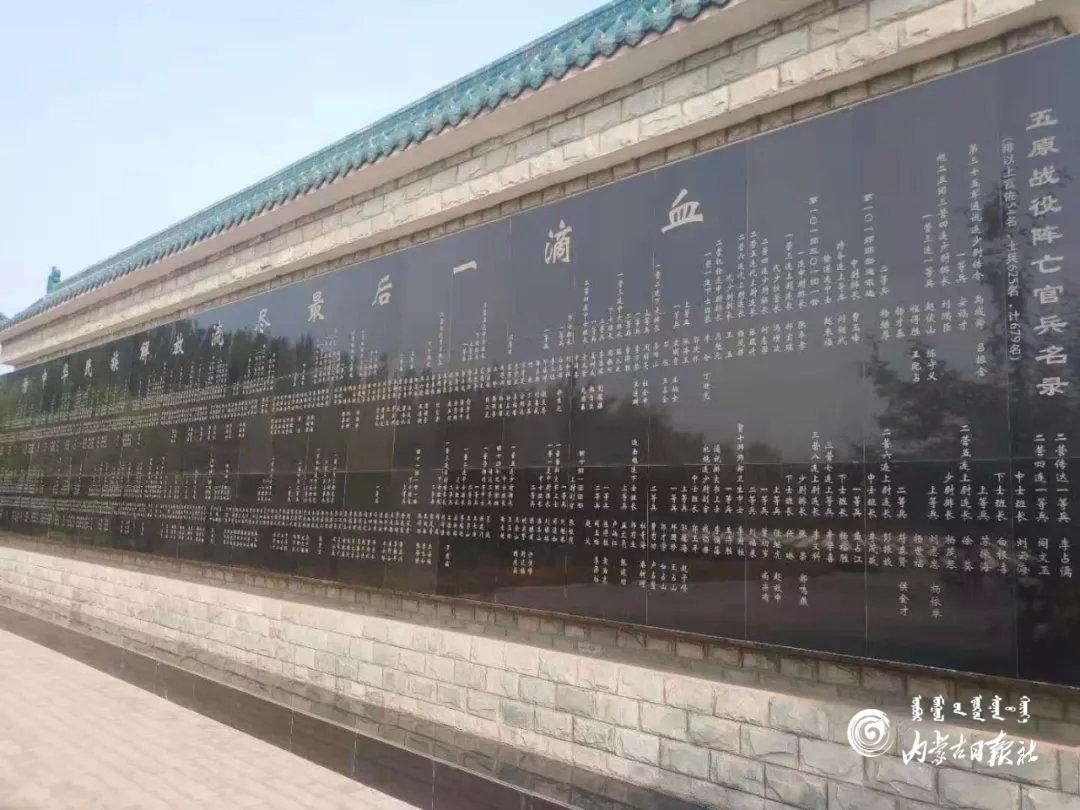

经过三昼夜激战,日伪守军全线崩溃,23日县城光复。此战役全歼日伪军5000余人,其中击毙日军总指挥官水川伊夫皇族中将等军官300余人,击毙日兵1100余人。

从此之后,日军再未敢主动进犯绥西一步。此次胜利,开创了抗战反攻胜利之先河,牵制了日军部队南下,确保了北方抗日根据地河套地区的稳定。当时《大公报》称五原大捷是“军事上的伟大成就”。

陵园千古慰忠魂。

长眠在这里的英魂,你们可以安息了

今天我们缅怀先烈,就是要将他们的精神转化为前行的动力,在努力完成先烈未竟事业的征途上扬鞭奋进!

策划:张俊在

记者:钦柏 韩继旺 梁亮 海泉

摄影:怀特乌勒斯