北纬53度,大兴安岭北部原始林区,这里冬季漫长,最低气温零下58摄氏度,无霜期仅70天,冰雪是这里的常客。半个世纪以来,森林火灾发生千余起,雷暴天气频繁,火焰是这里的劲敌。

这里驻扎着一支特殊的队伍,守护着95万公顷的原始森林,人均防火面积16000多公顷,担负着祖国北疆森林防护的任务,用实际行动诠释着“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的铮铮誓言。

延宕起伏,满眼瑰丽与雄奇,这里名叫奇乾,这支队伍名叫奇乾中队。

这是一支披荆斩棘的队伍

内蒙古森林消防总队大兴安岭支队莫尔道嘎大队七中队,又称奇乾中队,自1963年建队至今,23批消防队员先后圆满完成了1987年“5·6”、2002年“7·28”、2006年“5·25”、2014年“4·30”等340余次重特大森林火灾扑救任务,先后荣立集体二等功5次、三等功3次,2012年被内蒙古自治区政府授予“北疆森林卫士”荣誉称号。

立足使命,奇乾中队把对绿色事业的无限热爱化作动力源泉,在执行任务、提升本领的锤炼中展现出一幅幅生动画面。

“除一班长带领本班人员开展野外巡护任务外,其余队员全天开展防火灭火战备演练。”中队长王德鹏下达完任务,率先走向了训练场。2019年新年刚过,原始林区内尚是一派冰封雪飘的景象,他们就迫不及待地展开了救援训练。中队现有从事森林消防工作3年以上的消防员30多名,但大家心里都清楚,提早开展训练是未雨绸缪,为完成好春季森林防火灭火任务积蓄力量。

“我是2014年入伍的,这几年学的都和防火灭火有关,对森林灭火作战也积累了一些经验。但转制后,面对综合性应急救援任务,突然感觉有种恐慌感,以前一些学到的东西用不上或者作用不大了,和新队员都在一个起跑线上,只有加紧补课才能适应岗位需要。有时候我们会组织一些救援模拟演练,从实战化训练中巩固学到的新技能。”中队四级消防士陈振林说。

结合驻守地区实际,以游客在附近高山地区遇险为背景,中队积极修订完善相关预案,科学选用战法,灵活运用装备,确保战备演练取得实效。他们严格按照预案,下达命令后,迅速集结按基数携装出动。利用无人机搜寻定位被困者位置,救援队随即利用救生抛投器、牵引绳、八字环,制作救援绳索,救助被困人员——严谨地执行着一项项演练操作。他们还及时组织召开演练总结讲评会,共同探讨演练中暴露的问题,结合实际分析整理出存在的十余处急需整改的短板弱项,为提高队伍参与山岳救援的能力找准了方向。

厮守寂寞,是奇乾中队指战员的必修课。在远离“人间烟火”的林海腹地,森林消防员的使命、责任、荣誉在这片“无人区”中被无限放大。

中队驻地条件艰苦,这里不通电、不通邮、手机信号时断时续,三面环山、一面邻水,人迹罕至,被世人称为“林海孤岛”。中队防区任务繁重,守护95万公顷原始森林,特别是转制后,山岳救援、水域救援、抢险救灾等多项训练提上了中队日程。

中队指导员王永刚说:“每逢春、夏、秋三季森林防火灭火紧要期,我们需要全天24小时战备,应对随时发生的森林大火。因此,思想教育必须跟得上,才能确保大家头脑中时刻紧绷着打火备战的弦。”

“我是2017年来队的,刚来的时候会感觉到与世隔绝的寂寞感,看不到外人,远离繁华世界。但是我们平时训练学习安排得很充实,尤其是把目标转移到学习训练时,就没有太多其他的想法了。有的时候心情低落或是情绪不高的时候,我就去后山的栈道上唱几首歌。”中队预备消防士赵恩豹说。

设置了“四句话强队方针”木质展板的回廊,刻有“忠诚、坚守、创业、乐观”的奇乾精神木质书卷, 10个包含历年灭火作战经典战例木牌、长698米的“绿屏栈道”,设置了历史沿革、历任主官、中队明星榜等16个历史资料板块的荣誉室,走进奇乾中队营区,这些政治环境建设内容随处可见,这些地方既是中队指战员排遣寂寞的文化活动场所,也是中队开展教育的室外“课堂”。

奇乾中队是整个内蒙古地区、乃至全国森林消防队伍中编制人数不多、唯一独立驻防、任务最繁重的基层单位,人均防火面积16000公倾,几千公里长的防火线上,都曾有过中队指战员们战斗的足迹。

这是一支绝对忠诚的队伍

“忠诚、务实是历史留给奇乾中队的鲜明烙印,红色基因的传承离不开各项教育活动的开展,在履行特殊的使命时,处在特定的环境中,时时处处开展教育,在潜移默化中触动内心,思想深处的回音才会越发的清晰。”该支队政委康建有说。

潮平两岸阔,风正一帆悬。2018年9月,中队随森林部队整体移交国务院应急管理部,换羽新生的冲锋号在催征。中队党支部抓住机遇,积极转变思路,把多种方式开展专项教育作为抓实指战员思想的有力抓手。他们牢牢把握对党忠诚的主旨,大力开展了学习贯彻践行对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民“四句话强队方针”主题知识竞赛、演讲比赛、汇报演出等多项活动,教育大家将训词精神根植于内心,永远做党和人民的“守夜人”。

得益于文化育人的良好氛围、思想政治教育的强大能量,组建至今,中队全面建设不断取得进步,2012年被武警部队党委表彰为“创先争优先进基层党组织”,2013至2018连续6年被森林消防局评为“基层建设标兵中队”,2018年被内蒙古森林消防总队评为先进基层党组织。

回顾历史,奇乾中队指战员崇尚职业荣誉,用青春和汗水护卫着北疆林海,在灭火救援、护卫林海的战斗中谱写出一曲曲生命赞歌。

每当有新招录的森林消防员从距离中队最近的莫尔道嘎镇驱车150余公里,艰难“爬行”227个盘山弯道到达奇乾中队后,首先映入眼帘的是始建于2006年、位于中队后山上的“忠诚”大字。

“为了表达对党的一片热忱,对祖国的一片热爱,对人民的一片赤诚,中队全体指战员每次野外巡护途中就地取材,历时数个月摆放而成边长为20米的正方形大字,主要是想表达我们虽然地处偏远,历经13次编制体制调整,但对党忠诚的底色永不改变。”这是每年中队指导员王永刚为新入营队员上的第一课。

这是一支能打硬仗的队伍

思想犹如高山流水——山势高则急流澎湃,山势平则悠然前行。有什么样的思想,才会有什么样的行动,始终对党忠诚的思想为奇乾中队指战员提供了在火场上英勇作战的不竭动力。

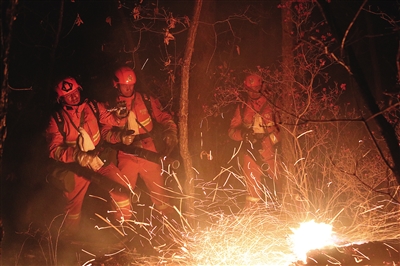

1987年“5·6”特大森林火灾扑救中,奇乾中队从4月2日至6月19日,先后参加了二根河、纳门河、小四方山、塔河、漠河、古里、永安山7个火场的扑火战斗。火场上,扑火队员断了水源口渴难忍,有的就在湿地上挖个坑,把嘴对上去呼吸几口潮湿的空气解渴,有的拔一撮草根放在嘴里咀嚼解渴。他们转战20余次,扑灭火头56个,扑灭火线长度达400余公里,创造了连续作战77天的历史记录。

举国关注的2002年“7·28”特大森林火灾扑救中,奇乾中队打响了千余名扑火队员火场大会战的“第一枪”。他们冒着随时都有可能被站杆、倒木、滚石砸伤的危险,一边奋力扑打大火,一边开挖隔离带。荆棘丛生的原始森林内,工具使用效率低,扑火队员们就用肩扛、手推、脚蹬的方式开挖防火隔离带,指甲抠掉了,裤子撕破了,终于抠出了一条宽0.8米、长70公里的防火隔离带,阻挡了森林大火肆虐的蔓延。

2006年仲夏,北部原始林区伊木河发生森林火灾,直接威胁到原始樟子松林和边防连队油库安全,情况万分危急。“党员突击队,跟我上!”时任中队指导员的吴迪冒着被倒木砸伤的危险,带领10名党员骨干在火头必经之地开挖防火隔离带,预阻火线蔓延。裤脚被荆棘划开刺入肉里,极度的劳累和高温让部分指战员晕倒,浇壶水淋醒了再上;火把鞋底烤化了,塞进一把草穿上再上;风力灭火机油料耗干了,拿起身边的树条再上。灭火机长时间超负荷运转,表面温度达到50多度,鼻子烤出了血,大伙就找来卫生纸塞进鼻孔里继续战斗。10个多小时的奋战,火头顶住了,油库保住了,林子安全了。指战员们一个个满脸油烟,口袋里装满了一把把带血的卫生纸。

2015年4月30日,内蒙古大兴安岭北部原始林区连续集中爆发了大规模的雷击火灾。奇乾中队在火场上克服了地形复杂、生存环境恶劣、火势异常凶猛等不利条件,半个月内接连转场转战7次,牢牢遏制住了火魔的“咽喉”,挽救了上万顷的原始森林。

2018年6月1日,大兴安岭汗马自然保护区因干雷暴引发重特大森林火灾。中队长王德鹏和指导员王永刚带领中队所属70名官兵从阿巴河火场转战汗马火场展开扑救。奇乾中队担负火势较猛的北线扑火作战任务,经100余小时的连续奋战,于6月6日11时20分与兄弟单位实现合围,明火全部扑灭。此次灭火作战共扑打火线36.4公里,清理站杆倒木1100余根,清理火点烟点180余处,开挖防火隔离带9.3公里,最大限度保护了北部原始林区生态资源。

谁不知青春壮美,谁不知年华宝贵?奇乾中队历代扑火队员用自己宝贵的青春年华护卫着那片随时都受火魔威胁的绿洲。1980年以来,奇乾中队共出动兵力14000余人次,为保护国家的森林资源做出了杰出的贡献。建队以来,从中队走出2名将军,11名师职干部,25名团职干部。1人荣立1等功,3人荣立二等功,125人荣立三等功。

这片北纬53度的林海,是他们生活和战斗的地方,他们的青春就像大兴安岭上的杜鹃花一样,在这里燃烧和绽放。(记者 王玥淋 通讯员 温柏志)