说起呼和浩特的街道名称,那可真是五花八门,有来自方言的,有来自名人典故的,还有因建筑所在而命名的。尽管有些街道的名字随着城市的建设发展而改变或者消亡,但追寻其中的含义却是十分有趣。呼和浩特就有这样一条源于当地方言的老街——圪料街。

呼和浩特旧称归绥,是归化城与绥远城合并而成的城市,归化城建立时间早于绥远城,故称归化城为旧城,绥远城为新城。旧城的街道可以总结为“三湾四滩一圪料,大街十八零半道”,其中这“一圪料”就是指圪料街,今席力图召前门至小东街南口一带。

外地人或者对方言不熟悉的人听到“圪料”难免会疑惑,但熟悉方言的朋友肯定能明白“圪料”的含义,“圪料”在呼和浩特方言中意为“歪歪斜斜、弯曲”,从街名就能得知,“圪料”街不是一条笔直的街道。

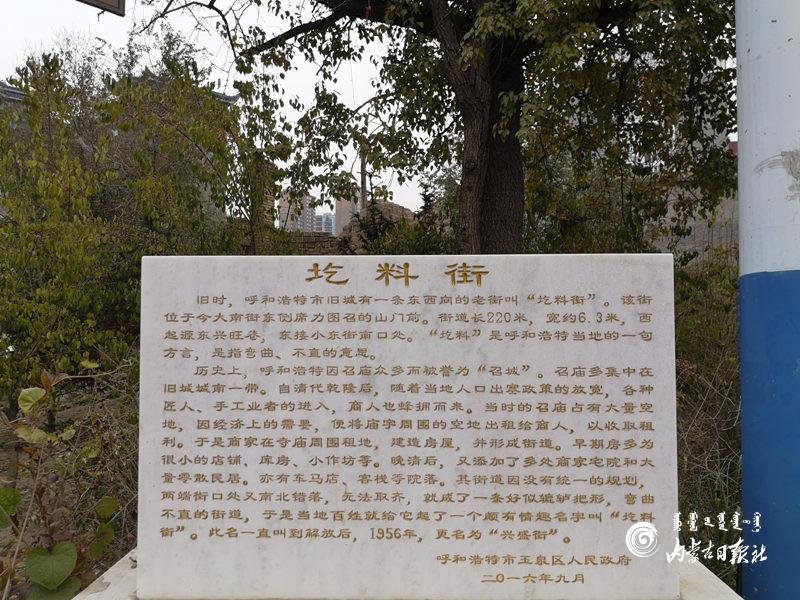

圪料街从席力图召开始,向东北方向延伸,通向小召,街长220米,宽6.3米。

圪料街两侧房屋全部为砖木结构,以四合院居多。据有关史料记载,圪料街形成于清中期归化城召庙建设的顶峰时期。呼和浩特的召庙之多,有“七大召、八小召、七十二个免名召”这样的说法,这一时期,席力图召和小召周围的一些街巷民居多数为庙产,租给老百姓,每月由喇嘛上门收租。清末民初,一方面,战乱给召庙带来极大的冲击,一些召庙不得不变卖房屋地产,维持开销,另一方面,大批晋商“走西口”进入归化城,许多成功的晋商在繁华的召庙周围置地建房,尤其是在席力图召和小召之间,形成各自无规划的建筑,两端街道口处又南北错落,无法取齐,就成了一条好似轱辘把形,弯曲不直的街道,于是当地百姓就给它起了一个颇有情趣的名字叫“圪料街”。

“圪料”也是山西方言,从明朝中期至民国初年四百余年中,无数山西人、陕西人、河北人背井离乡,来到草原地带,带动了北方地区的发展,也就是我们熟知的“走西口”,他们带来了各自的语言与文化,历经数百年,这些语言、文化在呼和浩特的土壤上厚植,成为呼和浩特文化中不可缺少的一部分。

相传,当时圪料街两侧商铺繁多,有剃头铺字号“喜顺堂”,有专门制作算盘、尺子、竹门帘的老字号“源福泰”,还有老药铺“元泰和”等等。

1956年,“圪料街”更名为兴盛街。现在的圪料街周围,更为人们所熟悉的是“大盛魁文化创意园”,大盛魁商号是清代山西人开办的对蒙贸易的最大商号,极盛时有员工六七千人,商队骆驼近二万头。“圪料街”的名字诞生于山西方言,而今的“大盛魁文化创意园”的名字也脱胎于晋商的影响,这条街仿佛冥冥中完成了时代的交接。

有趣的是,河南汝州市也有一条“圪料街”,“圪料”的含义与呼和浩特方言相同,由于街道歪斜,因此得名。但这条街后改名为“寄料街”,沿用至今。改名据传与 “王莽撵刘秀”有关。相传,南阳起义的刘秀到伊阙(现龙门)观察敌情,熟悉地形,被王莽的守将发现,王莽亲自带兵一路追杀,到了如今的寄料附近,刘秀一路奔波,十分疲惫,马也需要吃草料,便来到山脚拐弯处的一家路边旅店,恳求店家赊一顿饭,给马赊一顿草料,店家见刘秀气度不凡,便慷慨解囊。两年以后,刘秀的起义军在河北发展壮大,回当地探亲时专门到店里感谢了这家店主当年施舍草料之情分。刘秀走后,店主也为自己当年慧眼识人的义举感到自豪,就把自己的小旅店取名“给料店”。汝州方言“给gei”念成“供给”的“ji”,所以后来官场不仅把“圪料”说成“寄料”,还逐渐把“给”字写成“寄”字,也就成现在的寄料街了。

语言的改变不可能在一朝一夕之间完成,而语言的形成和延续,则是几百上千年的过程。方言,作为植根于民间的文化形态和文化载体,有着深厚的民间文化的土壤,它生动、形象,粗犷、幽默……以方言命名的地名街巷,保留至今,也给后人留下追溯历史的遐想。(文/图 内蒙古日报社融媒体记者 王坤 实习生 梁艳琴)