肖俊光正在给孩子们讲解麦秸画的制作

笑口常开

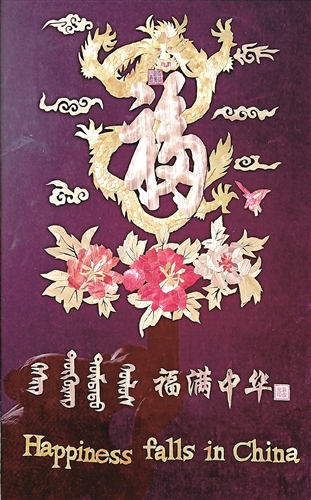

福满中华

肖俊光精选麦秸画的材料进行加工

傲雪迎春

蒙古马

蝶恋花

麦秸画,顾名思义是以麦秆为原材料,依照麦秆本身的光泽、纹理和质感,根据需要进行剪裁和粘贴而成。

今年64岁的肖俊光是非物质文化遗产麦秸画的传承人,在他手中,这些看似不起眼的麦秸秆却能变为五彩缤纷的花卉、栩栩如生的飞鸟、气势轩昂的蒙古马、细腻精美的人物……

◎结缘

肖俊光从小生长在土默特左旗,大青山脚下的一个小乡村,从小耳濡目染地跟随母亲学习麦秸画的制作。在肖俊光的记忆中,母亲酷爱剪贴,常把做衣服所剩的布头,精心制作成各种布贴画,闲暇的日子也做一些麦秸画,尤其擅长领袖头像,在这样的氛围下肖俊光从小就对艺术有着浓厚的兴趣。

来到包头后,肖俊光先后跟随老师学习了美术字、素描和国画,为他后来创作麦秸画打下了坚实的基础。2004年,肖俊光因企业改制退休回家,把这门家传的手艺重新拾了起来。为了能采集到色彩迥异且纯天然的麦秸画创作原料,肖俊光选择在不同季节出行,到全国各地采集原料。开始创作麦秸画后,肖俊光还先后去到河南、杭州、苏州、北京等地拜师学艺,并且还专门学习了刺绣、剪纸、雕刻、布贴、美术绘画等相关美术知识。

“麦秸画在我们国家已有1400多年的历史,它是我国劳动人民在千百年的辛苦劳作过程中创造出的文化,而文化源于生活,它是民族文化的瑰宝。麦秸画制作盛行于隋唐时期,是一门宫廷技艺,是工艺美术品中的精品。它的表现形式,大多数以烫画为主,还有贴画等。”肖俊光介绍说,“这项技艺是我母亲传下来的,在很小的时候我就开始和母亲学习。如今把这项技艺重新拾起来,也是希望能够传承下去。”

◎创作

“制作麦秸画的重点是要制作麦秸纸,它是作画的基础。传统的麦秸画制作流程包括选材、切关节、煮、去里材、蒸、贴纸、烫等。而我认为原生态的东西更能反映植物的美,做出的东西才能活灵活现,所以制作麦秸画我更注重追求自然的颜色,常在不同的季节到全国各地采集麦秆,并依据麦秆的颜色和所制作的作品需求利用麦秸纸。”谈到麦秸画的创作肖俊光如是说。

随后的创作中,肖俊光先后用麦秸制作了《中华美女图》、《莺歌燕舞颂和谐》、《百鸟图》、《继往开来》、《美丽中国梦》等优秀作品。2013年6月,在全市非物质文化遗产日活动中,麦秸画被列入包头市第三批非物质文化遗产项目。2014年,肖俊光被评为包头市非物质文化遗产麦秸画传承人,2015年被评为包头市非物质文化遗产优秀代表性传承人。自那以后,肖俊光又先后制作了《梅兰竹菊》、《梅笑春归》、《南国美景》、《大展宏图》、《和谐》等五六十幅作品。通过不断地领悟和摸索,他创作的麦秸画以逼真的形象逐渐引起了人们的关注,越来越多的人慕名前来观赏麦秸画。

疫情期间,肖俊光更是利用所长创作了《众志成城》、《中国脊梁国士无双》、《逆流而上并肩同行》、《守望花开人间皆安》等麦秸画作品,致敬助力武汉抗击疫情的勇士们。肖俊光说:“我的儿子儿媳都是医生,疫情期间,他们始终在一线忙碌。而我所能做的就是用艺术作品抒发情感,并通过作品感染更多的人。”

“我的麦秸画全凭着天然颜色来找立体感,能采集到什么颜色很多时候都靠运气,有什么颜色就用什么颜色,这也增加了作画的难度。”采访中,肖俊光向记者展示着他视若珍宝的麦秸秆,并指着一小部分颜色泛紫的麦秸秆说道:“这是我和爱人去青海玩的时候,路过一片麦地得到的。虽然秸秆从外观看来都呈绿色,但凭借多年收集秸秆的经验,当时一看便觉得这些麦子有所不同,于是便从老乡手中买下了这些秸秆。没想到剥开后是十分稀罕的紫红色,非常漂亮。”

◎传承

“这么精美漂亮的画,原来是用麦秆制作的。”第一次看到麦秸画的市民王先生不由发出赞叹。“这么好的技艺一定要传承下来让更多人看到。”

“作为麦秸画的传承人,其实我心里是挺着急的,生怕这项技艺失传。近几年我带着作品参加了不少活动,就是希望让更多的年轻人了解、认识、学习麦秸画。”肖俊光说,“真正的非遗本来就工艺复杂、操作艰辛,它是工匠精神和蒙古马精神的体现。不光是麦秸画还有很多技艺面临失传。比如剪纸,真正的剪纸是需要剪纸艺人用剪刀一剪一剪的剪出细腻生动的作品,而不是用计算机设备冲出来或印在背心上的,那些是文化产业做的事。麦秸画也一样,它是宫廷技艺,比剪纸更为复杂。剪纸不管怎样,原料是用钱可以买到,而麦秸画的原料花多少钱是买不来的。他需要艺人亲自到田地里进行采摘。回来后还要经过多道工序加工才能制作成麦秸纸。最后还要进行图案的设计制作,才能成为作品。”

令肖俊光欣慰的是,这两年麦秸画作为“非遗”走进课堂,走向内蒙古师范大学、内蒙古大学、内蒙古农业大学等高校,使更多的学生有机会了解和学习。肖俊光招收了不同年龄段的徒弟,手把手免费教他们制作麦秸画。

“由于科技的发展,任何技艺只依靠一个人是完成不了的。现在我的重心放在技艺的传承上,但图案的设计、留影存档等都需要我们小团队的成员来帮忙。一幅画,过去我一个人制作最起码需要一个多月的时间,现在更多的成员加入其中就可以分工来制作。”肖俊光说,“我如今已经60多岁了,我的愿望就是把这项技艺传承下去,把它交给喜欢这门艺术的人。”(文/图记者王舒 实习生张芷恒)