美岱召博物馆内绘有阿拉坦汗的壁画。李强摄

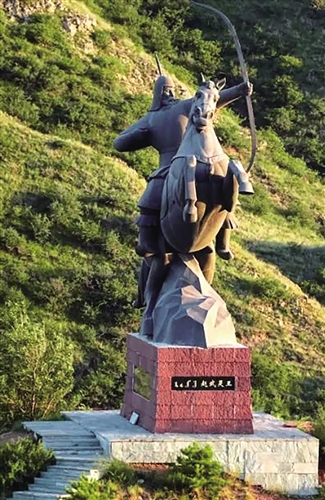

赵武灵王对包头故地的经略,使其为后人所敬仰。李强摄

包头位于祖国北部边疆,几千年来,一直是中原汉族人民与北方游牧民族相互交往的冲要之地,因而有着自己独特的历史。包头地区的历史人口,也由此而形成了各民族长期交错杂居、变动不定的特点。当中原王朝强盛时,这一带汉族人口增加,甚至居于主导地位;当北方游牧民族政权强盛时,则以游牧民族为主。在历史上兴起于北方地区的许多少数民族,都曾在包头地区留下了活动的迹印,并且走向了民族融合的道路。

赵武灵王

揭开屯垦序幕

包头地区最早的人类,生活时间距今约4000-6000年。上世纪八十年代,考古工作者在包头市东郊、阿善沟门村东的台地上,发掘了一处新石器人类遗址。这处遗址的面积达50000多平方米,几乎相当于现代的一个小村落。这些远古人类长期过着定居生活,不但务农,还饲养家畜,捕鱼狩猎。在大青山南麓的台地上,如转龙藏、韩庆坝、东园、刘宝窑子等处,都先后发现有远古人类的活动遗迹,分布范围相当广泛,但仍处在原始社会,总的来说人数并不是很多。

经历史专家考证,包头地区有文字记载的人类活动,最早可上溯到商周时代,土方、鬼方、林胡、娄烦等游牧民族在内蒙古西部地区活动,这些在阴山岩画中都可以得到印证。到赵武灵王开拓包头故地,史书上已能看到明确记载。

公元前307年,赵武灵王推行胡服骑射,北破林胡、娄烦,在包头地区设置九原县。为了巩固新占领的势力范围,赵武灵王修筑长城,移民实边,把“吏大夫”的奴隶们都迁徙到九原县,开发这一代的土地,发展农业,并屯驻了大量的身着胡服的军队。

秦并六国后,为了加强北方防御,命大将蒙恬领兵三十万,“北击匈奴,掠取河南地”,在包头境内设九原郡并修筑长城,开掘秦直道,迁徙大量罪犯到此屯垦。当时,九原郡的人口达到了多少,史书上并没有确切记载,但是属于九原郡的“北假”人口已达三万家,可以判断出九原郡的人口数量要更多,且不包括驻扎的军队。

中原王朝

与匈奴的“拉锯战”

西汉初年,匈奴势力复盛,向南占据了九原郡等地区,秦朝时戍边的百姓都被迫离开。汉武帝经过休养生息,开始对匈奴进行反击,很快收复了包头故地,设置了五原郡,五原郡的郡治就在秦九原郡,所辖的十六个县,包括九原、五原、临沃、固阳等地都在现在的包头境内。汉武帝从内地迁徙了十万人到此开荒种地,还供给牛犁谷种。史书记载,当时从五原郡农田毗连、水渠交错。据《汉书》记载,五原郡的人口曾经达到39322户、231328人,是当时边郡中人口最多的一个郡。

王莽时期,汉匈关系趋于紧张,王莽派遣征讨匈奴的大军,时常骚扰五原郡的百姓,逼得百姓起义,被镇压后,五原郡便空无人烟了。到了东汉初年,匈奴分为南北两部,南匈奴附汉,被安置在边境各州郡。当时骨都侯便囤驻在包头故地。后北匈奴诸部落先后归汉,大多数都在五原一带驻牧过。据不完全统计,在公元100年前后,南下的匈奴曾多达237000多人。

汉光武帝于公元50年,命云中、五原、朔方等八郡人民归本土,并遣犯人修筑城郭,赐人民路费和粮食,帮助他们恢复生产。这些地区出现了暂时的繁荣局面,数年粮食丰收,屯驻的军队有不少解甲归田。据《后汉书》载,在五原郡居住的汉人达4667户、22957人。

西晋初年,有30多万匈奴和杂胡入塞,五胡十六国时期,许多著名的民族都曾先后在五原地区驻牧。五原地区是北魏的发祥地,曾在此屯田,迁都平城后,沿阴山以北设置了六镇,其中怀朔镇领有五郡十三县,在六镇中所占人口最多。北魏后期,六镇起义军人数达到20余万,可说明人口之众。

众多少数民族杂居

北齐、北周及隋唐时期,阴山南北尽被突厥占领,始终没有恢复北魏旧疆。公元581年,隋朝建立后,把军事防线向北推进,在土默川设置寿阳、油云二县和榆关总管,在今河套地区设置丰州(后改五原),下设九原、永丰二县。那时,这一带人烟稀少,主要是屯驻的军队,两地仅有2300多户。包头地区在隋朝没有设置过州县。

唐初,李渊忙于统一中原,无暇北顾,直到公元630年,才派兵征讨突厥。当时,包头地区属于丰州管辖,主要安置突厥降户。公元708年,在黄河北岸修筑三座受降城,又在大青山以北设置防御设施1800多处,中受降城驻军达7000多人,受安北都护府管辖。

唐朝后期,包头故地主要为沙陀、鞑靼游牧地。沙陀族的李克用就曾任云中守捉史,辖治在今天的土右旗境内。

五代时,包头一带是个民族杂居之地,回鹘、鞑靼、吐浑、沙陀、突厥、党项、汉等民族都在此繁衍生息。

公元916年,辽太祖征服土默川地区,并派太子耶律德光率兵来开辟包头地区,设置云内州,领柔服、宁仁两县,当时宁仁县即今包头辖境,但《辽史》中并无对这一地区的人口记载。金朝沿袭了辽西部地区的建制,包头山前地区仍归云内州,只是部分地区割让给了西夏,山后则属汪古部游牧地。《金史》载,这里的人口曾达到24868户,若以每户四口计,人数可达10万。

水驿和城镇的兴起

成吉思汗统一漠北大草原后,南下伐金,包头地区成为首先被占领的地区。到公元1267年,元世祖在银川至东胜段水路设置水驿十程,包头成为重要水驿之一。为供应漠北的均需,曾派军在阴山屯田。从《长春真人西游记》和《马可·波罗行记》中都可以看到,当时丰州和云内州已经有很多村庄。包头地区也发现不少元代城镇的遗址。这些村庄中,汉族人口占绝大多数。

云内州是通往漠北的要道之一,元朝时,先后迁入云内州不少人口。成吉思汗讨平西夏后,曾将西夏西宁的党项族迁到云内州,元太祖的孙子海都在平定北方叛乱时,有70多万人迁到云朔间,虽后来多数都迁回了,但有不少都留了下来。到公元1291年,大同路有7万蒙古人仰食于官府。《元史》载,大同路当时有人口45945户、128496人。云内州归属大同路,人口约占十分之一。

关于汪古部的人口,《蒙古秘史》记载为5千户,《多桑蒙古史》记载,木华黎南下伐金的军队中,有汪古部一万人,可见汪古部的人口应超过五千户。

屯垦经商

促进城市兴起

明朝建立后,故元势力退居塞外,与明朝进行了长期斗争,蒙古内部的鞑靼部与瓦剌部也自相残杀,致使明朝沿边地区民生凋敝,包头地区自然一片荒凉。土默特部首领阿拉坦汗崛起后,统一漠南,驻牧丰州滩,为了发展经济,大量收纳内地逃亡来的汉人,发展农牧业,“开云内、丰州地万顷,连村数百”。到十六世纪末,土默特地区的汉族人口已达10万左右。公元1632年,土默特部归顺清廷,后被改为左、右翼两旗。在明末清初,包头地区的蒙古族人口达到75000余人。随着垦荒、经商内地汉人的增多,到乾隆年间,“内地人持货赴边,日积月累,迄今归化城、多伦诺尔等处,所集之人已至数十万”。范昭所著《从西纪略》载,在康熙年间,今天的土默川一带已有大量村庄,包头已初具水旱码头规模。蒙汉分治之后,置归化、萨拉齐、清水河等六厅,汉族人口已达120776人,估计当时萨拉齐厅的人口在万人以。

自明代以后,包头地区的经济逐步迈向较为稳定的以农业为主的半农半牧状态,人口增长速度加快。进入清朝,随着全国空前的统一,内地人来口外屯垦经商,形成大批村镇,为包头城市的兴起奠定了基础。至民国时,包头已成为西北地区的重要商业中心。

(尤允庆整理,参考文献:《历史上包头地区的人口概况》《元史》《从西纪略》等)